29天婴儿从月子中心护理台坠落致重伤,暴露行业监管缺失与安全标准执行漏洞,亟待建立强制性行业规范与问责机制。

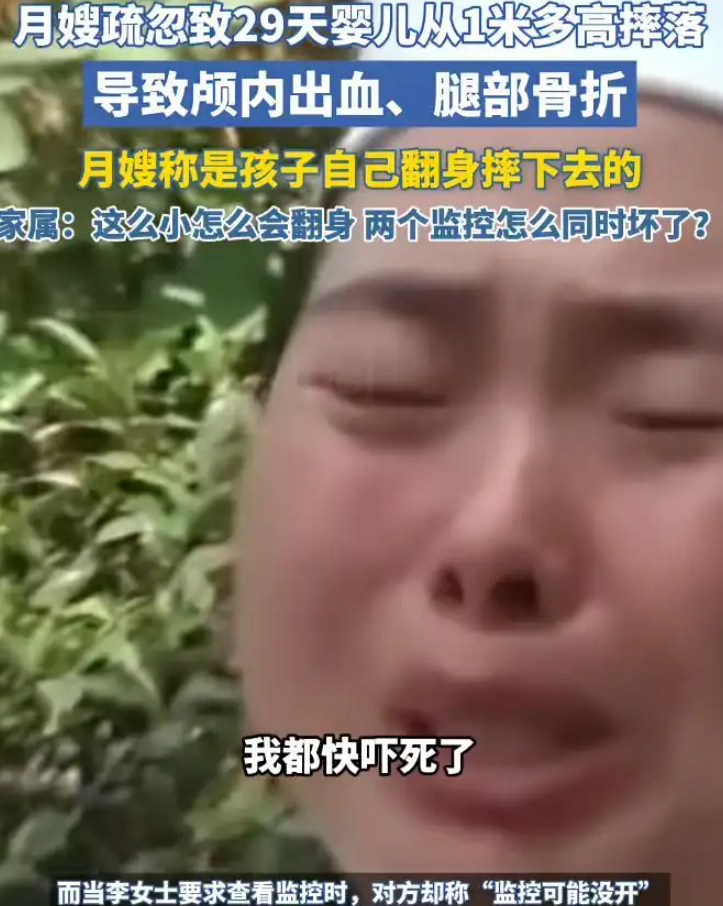

近日,河南商丘一则令人痛心的新闻引发社会广泛关注。刚出生29天的婴儿在”妈咪乐母婴护理服务中心”从1米多高的护理台摔落,导致颅内出血、腿部骨折,目前仍在ICU抢救。更令人愤慨的是,涉事月嫂最初否认孩子摔伤,后辩称”孩子自己翻身掉下去”,而月子中心则以”监控可能没开”为由拒绝提供视频证据。这起事件不仅是一个家庭的悲剧,更暴露出月子中心行业监管的严重缺失。

一、事件回顾:护理台坠落的致命疏忽

根据李女士的描述,事故发生在月子中心的托管室内。当时月嫂将婴儿放置在1米多高的护理台上,随后离开或分心,导致婴儿从高处坠落。医学专家指出,29天婴儿的骨骼脆弱,颅内血管尚未发育完善,从如此高度坠落可能造成永久性神经损伤甚至生命危险。

令人质疑的是月嫂的事后处理方式:先是隐瞒事实,否认孩子受伤;在被追问下又提出”婴儿自行翻身”的说法。儿科专家明确表示,29天的婴儿根本不具备自主翻身的能力,这种辩解显然违背医学常识。而月子中心”监控故障”的说法,更让人怀疑其试图隐瞒真相。

二、行业乱象:快速扩张下的质量危机

这起事件并非个案。随着二胎、三胎政策放开,月子中心行业呈现爆发式增长。天眼查数据显示,目前我国与”月子中心”相关的企业超过1.2万家,其中近五年成立的占68%。然而快速扩张背后是行业标准的缺失和专业人才的匮乏。

资质认证混乱:目前月子中心无需医疗资质即可运营,多数仅注册为家政服务或健康管理公司。护理人员资质参差不齐,很多月嫂仅凭短期培训证书上岗。

监管标准缺失:国家层面尚未出台统一的月子中心行业标准,各地监管要求不一。护理操作规范、安全标准、应急处理流程等都缺乏明确规定。

责任界定模糊:一旦发生事故,月子中心往往通过”协议免责条款”推卸责任。消费者维权面临举证难、鉴定难、索赔难等问题。

三、法律困境:维权路上的重重障碍

李女士的遭遇凸显了月子中心事故维权的困境:

证据保全难题:月子中心作为经营者控制监控视频等关键证据,消费者处于信息不对称的弱势地位。此次事件中”监控故障”的说法,可能导致关键证据灭失。

责任认定复杂:需要医学鉴定证明伤害与护理过失的因果关系,而婴儿伤情鉴定专业性极强,普通司法鉴定机构难以胜任。

赔偿标准模糊:目前没有针对月子中心事故的赔偿标准,消费者只能依据《民法典》侵权责任编的一般规定维权,但精神损害赔偿、后续治疗费用等难以量化。

四、国际经验:行业监管的借鉴参考

对比海外发达地区,月子中心监管有成熟经验可循:

中国台湾地区:将月子中心纳入医疗管理机构监管,要求护理人员具备医护资质,实行分级管理制度,强制投保责任险。

新加坡:将产后护理机构划分为医疗型和非医疗型,分别适用不同的准入标准和监管要求,定期进行质量评估并公布结果。

美国:多数州要求产后护理机构取得医疗许可证,护理人员需持注册护士执照,并接受婴幼儿急救专业培训。

五、解决路径:构建全方位的监管体系

为避免类似悲剧重演,需要多管齐下:

完善立法:尽快制定《产后母婴护理机构管理条例》,明确行业准入标准、服务规范、安全要求和责任认定标准。

强化监管:建立跨部门联合监管机制,由卫健部门主导,联合市场监管、消防等部门开展常态化检查,推行质量评级制度。

规范从业:建立月嫂职业资格认证体系,设定必要的医学护理培训要求,实行持证上岗和继续教育制度。

保障维权:推行强制责任保险制度,建立先行赔付机制;明确举证责任倒置原则,由经营者证明自身无过错。

六、消费者指南:如何选择月子中心

面对市场上良莠不齐的月子中心,消费者应该:

查资质:核实营业执照、卫生许可证、员工健康证等资质文件;优先选择医院附属或与医院有合作关系的机构。

看环境:实地考察环境安全设施,包括护理台护栏、地面防滑、监控覆盖等情况;了解婴儿护理流程和人员配置。

问细节:询问月嫂培训背景、从业经验及应急处理能力;了解既往事故处理记录。

签合同:仔细审阅服务协议,明确责任条款、服务标准、事故处理流程和赔偿方案;拒绝霸王条款。

结语:生命至上不能只是口号

29天婴儿的惨痛经历,为我们敲响了警钟。月子中心关乎母婴健康安全,不能继续处于监管盲区。行业规范发展需要政府、企业、社会共同努力,建立严格的标准体系和完善的监管机制。每一个新生命都值得被温柔以待,绝不能让他们在最脆弱的时期因人为疏忽受到伤害。

希望此次事件能成为行业整顿的契机,推动月子中心走向规范化、专业化发展道路,让母婴护理真正成为充满温情的安心之选。

发表回复