浦东美术馆推出免费光影秀,将奥赛博物馆名画与陈逸飞作品通过AI技术投射于建筑外墙,打造集艺术、科技与夜经济于一体的沉浸式体验。

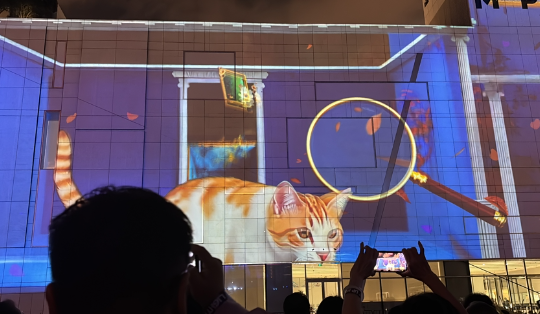

2025年9月27日傍晚,陆家嘴金融区的玻璃幕墙尚未褪去夕阳余晖,浦东美术馆东侧的外墙已开始呼吸。 米勒《拾穗者》中的农妇缓缓直起腰肢,梵高《星空》的涡旋在建筑立面上流转,陈逸飞《浔阳遗韵》的琵琶弦似乎正撩动黄浦江的晚风。这场名为”Light Up MAP”的光影秀,正将艺术从展厅引向城市的夜空。

一、 墙面上的奥赛:艺术民主化的新实验

当《奥林匹亚》的马奈笔触在20米高的墙面上晕染开来,围观人群中响起轻声惊叹。策展人李维的团队耗时三个月,将奥赛博物馆的46件藏品进行4K扫描,通过AI算法提取笔触特征,再转化为动态影像。”这不是简单的投影,”李维指着德加《舞蹈教室》中实时生成的芭蕾舞裙摆动说,”我们让画作在建筑上获得第二次生命。” 最精妙的是光影秀与实景的互动。当《鲁昂大教堂》系列出现时,投影巧妙借用美术馆本身的窗格结构,营造出莫奈笔下光色变幻的幻象。这种虚实相生的设计,让法国驻沪文化参赞赞叹:”比在奥赛本体看画更富戏剧性。”

二、 科技与艺术的共谋:算法如何重构经典

技术团队在后台展示了核心机密:一套基于神经风格迁移的实时渲染系统。工程师王澈演示时,将《拾穗者》的背景替换为浦东天际线,AI自动调整了农妇衣褶的光影角度。”我们训练模型理解不同画派的用光逻辑,比如印象派偏爱漫反射,而新古典主义需要锐利的阴影。” 这种技术赋能带来有趣的时空对话。当陈逸飞《黄河颂》的战士与奥赛的《自由引导人民》并置时,AI自动协调了两者的色彩温度,使东西方艺术精神在墙面上达成和谐。有艺术史学者评价:”这可能是继谷歌艺术计划后,最重要的名画数字化创新。”

三、 夜间经济的文艺转型:从外滩灯光秀到艺术光影

浦东文旅局的数据显示,光影秀首晚吸引客流达平日的三倍,周边餐饮营业额提升40%。这种效应不仅源于观光属性,更来自内容品质——每场秀前的导览环节,由美术馆研究员讲解作品背景,使观众从”看热闹”转向”看门道”。 更深远的影响在于城市文化生态。与对岸外滩的炫目灯光不同,浦美光影秀坚持”低亮度美学”,最高亮度不超过周围建筑泛光照明的120%。这种克制反而形成差异化魅力,白领张晓道出观众心声:”在这里能感受到文化尊严,而非 tourist trap(旅游陷阱)。”

四、 双展联动的策展哲学:真迹与光影的互文

正在馆内展出的奥赛珍品与光影秀形成精妙呼应。观众在展厅刚欣赏完雷诺阿《煎饼磨坊的舞会》的细腻笔触,出门便见画作在墙面上翩然起舞。这种”先实后虚”的体验设计,强化了艺术感知的层次感。 策展团队还埋设了彩蛋:当光影秀播放到高更《塔希提妇女》时,同步推出限时特调饮品”大溪地落日”,将艺术体验延伸至美术馆咖啡厅。这种全场景运营思路,为文化场馆的商业模式提供了新范本。

五、 公共艺术的新边界:城市空间的温柔占领

不同于传统白盒子展厅,这场光影秀重新定义了艺术展示的边界。外来务工者李师傅靠在江边栏杆上说:”虽然看不懂这些洋画,但看着墙上流动的颜色,加班累也消了一半。”这种无意间的共情,恰是公共艺术追求的终极目标。 附近写字楼里的跨国企业也发现新价值。某法资公司已将光影秀纳入客户接待流程,其上海代表坦言:”这比带客户去酒吧更有文化辨识度。”艺术正成为软性城市外交的媒介。

晚九点整,光影秀在《星月夜》的漩涡中落幕。 观众散去时,美术馆外墙恢复成素净的方格,但墙根处多了几束鲜花——那是年轻人为致敬梵高而留。黄浦江游船的探照灯扫过墙面,偶有光影残留的余韵如油画颜料的肌理。这个瞬间暗示着某种未来:当艺术走出殿堂,在建筑表皮自由生长,城市本身就成了最大的美术馆。 而真正革命性的变化发生在次日清晨:保洁员张阿姨擦拭墙面时,对同事感慨:”昨晚那个向日葵的画,让我想起老家乡下的菜花田。”或许这就是光影秀最成功的证明——当经典艺术能唤起普通人的乡土记忆,美便真正完成了它的民主化旅程。

发表回复