山西一小学要求家长必须到校陪餐,否则孩子不能在校吃午饭,引发争议;当地教体局回应称系老师理解有误,已督促整改。

每天往返学校四趟,行程超过四十公里——这是闻喜县城西小学家长郭先生最近的日常。由于学校新规要求“家长不陪餐,孩子不能在校吃午饭”,他不得不中断工作,奔波在接送孩子的路上。这项本意为保障学生食品安全的规定,却在现实中演变成一场家校关系的考验。

01 一纸新规引发的家校矛盾

开学伊始,城西小学四年级的班级群里发布通知:孩子在校午餐需以家长陪餐为前提。陪餐时间为中午11:40至14:30,职责包括打饭、打汤、看护午休等,且明确要求必须由父母参与。

“过去三年,每月交200元孩子就能在校午餐,现在突然要家长陪餐才能报名。”郭先生无奈地说。在这个以务工家庭为主的县城小学,新规让许多家长措手不及。

数据显示,新规实施后,班级里报名在校午餐的学生从过去的大半班骤降至寥寥数人。对郭先生这样的农村家庭而言,每天多次往返学校成为沉重负担。“从村里到学校单程十多公里,一天跑四趟,实在吃不消。”

更让家长困惑的是陪餐内容的扩大化。从食品安全监督到打饭、清洁等劳务工作,陪餐职责的边界逐渐模糊。有家长在社交平台质疑:“这究竟是陪餐还是充当免费劳动力?”

02 教体局的“误会”解释与现实差距

面对争议,闻喜县教育体育局迅速回应。后勤保障中心工作人员解释称,要求家长陪餐系“老师理解有误”,学校本意是呼吁家长“给老师搭把手”,而非强制要求。

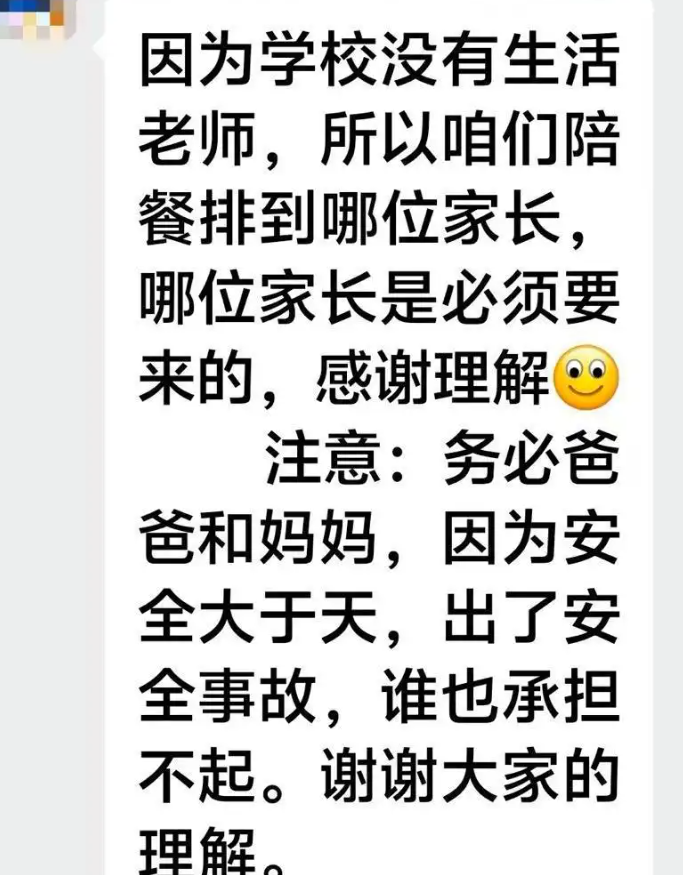

然而,家长提供的班级群聊天记录显示,老师明确表态:“陪餐排到哪位家长,哪位家长是必须要来的。”这种表述与教体局的“非强制”说法形成鲜明对比。

大风新闻9月24日的报道中,一名班主任更是直接确认:“这是学校的规定。”为佐证规定的合理性,该老师还提到低年级学生使用平底餐具的安全风险,需要家长和老师共同陪护。

说法不一暴露出执行层面的混乱。教体局虽承诺“已督促学校整改”,但截至9月25日,郭先生表示仍未收到调整通知。校方领导电话始终无人接听,更让事件蒙上阴影。

03 陪餐制度的政策本意与现实异化

追溯政策源头,2019年教育部等部门发布的《学校食品安全与营养健康管理规定》明确提出:中小学应建立集中用餐陪餐制度。但重点在于“学校相关负责人与学生共同用餐”,家长陪餐仅是“有条件”的选项。

规定明确陪餐的核心是监督食品安全,而非参与劳务工作。运城市教育局工作人员强调:“落实陪餐制度是为了保障学生食品安全,让家长行使监督的权利,但并非强制家长参与,也并非让家长到校干活儿。”

然而在具体执行中,制度初衷与现实操作出现偏差。城西小学将陪餐与午餐资格挂钩,扩大陪餐职责范围,这些做法明显超出了政策本意。尤其在农村地区,这种“一刀切”的要求更显不合时宜。

教育专家指出,政策执行应考虑地区差异性。对务工人员集中、祖辈监护普遍的地区,要求父母陪餐既不现实也不合理。良好的教育政策需要弹性执行空间。

04 农村教育的资源困境与责任转嫁

城西小学班主任的一句“学校没有生活老师”,道出了农村教育的资源困境。在财政紧张的地区,学校往往面临师资不足、后勤保障欠缺等现实问题。

然而,将学校责任转嫁给家长并非解决之道。闻喜县教体局后勤保障中心工作人员坦言:“县城学校本来都没有生活老师,此前负责给孩子打饭的都是任课老师。”这反而证明陪餐新规并非出于师资短缺。

更深层的问题在于教育责任的边界划分。学校作为专业教育机构,应当承担起学生安全管理的主体责任。家长参与应是补充而非替代。当学校将本职工作转嫁家庭时,教育公平势必受到挑战。

对经济困难家庭而言,放下工作陪餐意味着收入损失;对单亲家庭来说,时间安排更是难上加难。这种“隐形门槛”可能剥夺部分学生的在校午餐权利。

05 寻找家校合作的平衡点

理想的家校关系,应当建立在权责清晰、相互理解的基础上。城西小学事件提醒我们,任何教育政策的实施都需要充分考虑家长的实际困难。

首先,学校应当明确陪餐制度的自愿性原则,杜绝任何形式的强制要求。其次,合理界定陪餐内容,聚焦食品安全监督,避免将家长变为免费劳动力。最重要的是,建立弹性化、多元化的参与机制,让不同情况的家庭都能找到适合自己的参与方式。

对于确实存在困难的学校,教育部门应加大资源投入,而非将压力转嫁给家庭。通过政府购买服务、招募志愿者等方式,完全可以找到更合理的解决方案。

06 教育治理需要精准施策

城西小学的陪餐风波,暴露出基层教育治理的粗放性问题。“一刀切”的政策执行,缺乏对特殊群体的人性化考量,最终导致政策水土不服。

良好的教育治理需要精准施策。在制定相关规定时,应当开展充分调研,了解不同家庭的实际需求和能力边界。政策执行过程中,要建立有效的反馈机制,及时调整不合理做法。

更重要的是,教育决策需要真正的家长参与。如果城西小学在出台陪餐制度前能听取家长意见,或许就能避免这场风波。家长不是政策的被动接受者,而应是教育治理的积极参与者。

9月25日下午,闻喜县教体局再次表态,称事件“基本已经解决”,承诺孩子报名在校用餐,家长不用必须到校陪餐。然而,直至报道截止,郭先生仍未收到学校的正式通知。

这场因陪餐制度引发的争议,看似是一场“误会”,实则揭示了教育资源分配、家校责任边界、政策执行精度等深层次问题。教育的温度,体现在对每一个家庭实际困难的体察中。只有当学校与家庭携手共进,才能真正实现“一切为了孩子”的教育宗旨。

整改通知不能只停留在纸面,更需要落实到每一个班级、每一位老师。对于城西小学的家长们来说,他们期待的不是官方的解释,而是孩子能够安心在校午餐的实际解决方案。

发表回复