杨靖宇牺牲后,魏拯民带病坚守东北抗联指挥重任,以卓越的游击战术在密营中坚持战斗,直至1941年3月英勇牺牲,用生命诠释了中华民族不屈的抗争精神。

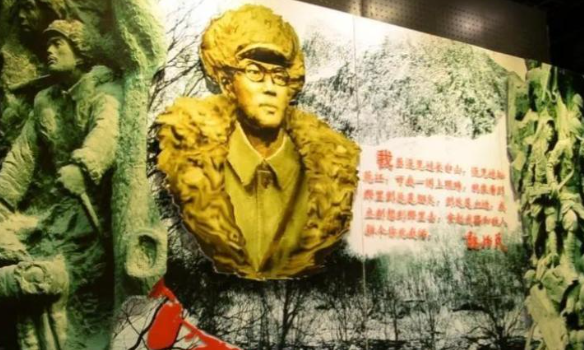

1940年2月的长白山,寒风如刀,林海呜咽。在桦甸县头道溜河的一处秘密营地,一个戴着眼镜的文弱书生正剧烈咳嗽,手帕上绽开点点殷红。他就是魏拯民——杨靖宇牺牲后,东北抗联第一路军的擎旗人。

当杨靖宇殉国的消息传来时,这个身患重病的32岁领导人猛地攥紧拳头,目光如炬:”鬼子以为这就完了?”这句话,成了一个民族不屈的宣言。

书生扛枪:从山西到东北的革命路

魏拯民,本名关有维,山西屯留县王村人。16岁那年,在彭真的引导下,这个文静的青年走上了革命道路。谁能想到,十几年后,这个山西书生会在林海雪原中,用智慧和勇气支撑起抗联的脊梁。

1940年3月,杨靖宇牺牲一个月后。头道溜河密营里,炉火映照着十几张消瘦的面孔。这些抗联干部棉衣上满是补丁,有些人还带着未愈的伤口。魏拯民的咳嗽声在营地里回荡,他每次咳完都悄悄看一眼手帕,然后若无其事地继续主持会议。

当时的抗联第一路军,已从鼎盛时的六千多人锐减到几百人。原第一师师长程斌的叛变更是雪上加霜——这个可耻的叛徒带着敌人捣毁了无数粮仓和密营。

“老杨走了,但抗联不能散!”魏拯民的声音不高,却字字千钧。他做出了一个让所有人震惊的决定:主力部队北撤,自己带小股部队留下牵制敌人。在场的人都明白,这个决定意味着什么。

地下长城:密营里的抗战智慧

日军正沉浸在”消灭杨靖宇”的狂喜中。关东军、伪满军队组成了两万多人的”联合讨伐队”,将抗联死死围困在吉林、间岛、通化一带。他们以为”满洲治安之癌”已经根治,却不知道,一个咳着血的书生即将让他们再次陷入恐慌。

魏拯民的底气,来自抗联精心打造的密营系统。

在桦甸县夹皮沟东部的牡丹岭西麓,隐藏着一个常人难以发现的地下世界。表面看只是一片普通的白桦林,扒开积雪和枯枝,下面却是用原木干打垒制成的”地窨子”。

这些密营的选址极具智慧。魏拯民亲自参与设计,避开容易暴露的河道,专门寻找有暗泉的地方。暗泉终年不冻,既能保障水源,又不会在冬季结冰后暴露行踪。

在牡丹岭西麓的密营,有两座巧妙的建筑。一面依山为壁,三面用石块和原木垒砌,房顶铺着原木和泥土,伪装得与周围环境浑然一体。这里就是魏拯民的”办公室”——一个仅2米宽、3米长的地下室。墙上挂着一张破旧的东北地图,上面密密麻麻标着各个密营的位置。

储粮窖的设计更是精妙。半地下结构的窖室里,有防潮、防鼠、防冻的复杂设施。粮食分层储存,下面是耐放的小米高粱,上面是容易保存的土豆白菜。这些粮食,足够1500到2000人过冬。

战壕的设计同样令人叫绝。在60度的陡坡上,挖出270米长的”锯齿形”战壕,每个拐角都是射击点,进可攻,退可守,一个人就能拖住十几个敌人。

游击奇兵:让日军”谈魏色变”的战术

魏拯民很清楚,抗联已经没有硬拼的资本。这个山西书生想出了新战法:化整为零,化零为整。

他把剩下的几百人分成20多个小队,每队10到20人,散布在长白山的各个角落。平时分散隐蔽,敌人来了就钻进密营;需要时又能迅速集结。这种”聚散无常”的战术,让日军疲于奔命。

1940年4月,当日军还在庆祝”讨伐胜利”时,魏拯民指挥部队突然出现在哈尔巴岭车站。这个日军军火运输的重要节点,在短短几十分钟内就被攻克,抗联缴获了足够装备一个连的武器。

战斗打响前,脸色苍白的魏拯民站在雪地里观察敌情,几次咳嗽得弯下腰。警卫员想扶他,却被他摆手制止:”不用,我能坚持。”

一个月后,他们在黄泥河子设伏,将46名伪警察全部消灭。日军这才意识到,”满洲治安之癌”还没死透。

最经典的战役发生在1940年秋。得到日军运输队将经过抚松县某山口的消息后,魏拯民从三个不同方向调集了60多人。这些战士分别从不同密营出发,在没有电话的情况下,靠着人工传递消息,竟然准时在山口汇合。

战斗结束后,这60多人又迅速分散,消失在密林里。日军赶到时,只剩下被烧毁的卡车和满地弹壳。这种”游击战的游击战”,让日军到了”谈魏色变”的地步。

最后的光亮:用生命书写忠诚

1940年冬天,魏拯民的病情急剧恶化。心脏病和胃病越来越严重,每天晚上都会咳血,有时一咳就是半个小时。密营里条件恶劣,由于敌人严密封锁,粮食早就断了,战士们只能用树皮、松子、野蘑菇充饥。

但他从没停止工作。没有电灯,就点松油火把;没有纸张,就用桦树皮写字。警卫员经常半夜被咳嗽声惊醒,看到魏拯民坐在火炉旁,裹着破旧的军大衣,在摇曳的火光下记录着什么。有时写着写着,他会突然剧烈咳嗽,鲜血溅到桦树皮上,他就用袖子擦掉,继续写下去。

“政委,您休息一会儿吧。”警卫员心疼地劝他。

魏拯民摇摇头:”时间不多了,要抓紧。”这句话,既是对战争形势的判断,也是对自己生命将尽的预感。

他在给中共驻共产国际代表团的报告中写道:”我们有如在大海中失去舵手的小舟,有如双目失明的孩提,东碰西撞,不知所从。”这句话道出了失去党中央联系后的艰难,也展现了抗联战士的坚韧与智慧。

血色黎明:最后的战斗

1941年3月初,叛徒的告密打破了密营的宁静。3月8日凌晨,100多个日伪军悄悄包围了桦甸县四道沟密营。当时魏拯民正在发高烧,连站都站不稳。

听到枪声,他强撑着爬起来,拿起手枪。身边只有7个警卫员。”同志们,看来今天要交代在这里了。”魏拯民的声音异常平静,”但咱们不能白死,能打死一个是一个。”

枪声打破了林海的寂静。高烧中的魏拯民和警卫员们拼死抵抗。关东宪兵队的档案冰冷地记录着:”三月八日十六时左右,长岛宪兵工作队于那个地点,对魏拯民等12名士兵潜伏的两处山寨突然发动袭击,战斗持续了一个小时三十分钟,包括魏拯民在内的8名士兵被打死。”

当日军冲进密营时,看到的是倒在血泊中的魏拯民。他一手紧握着手枪,另一手抓着一摞文件。在这个32岁的山西书生身边,散落着标注详细的东北地图,还有那些用桦树皮写成、血迹斑斑的文件。

日军在档案中得意地记录缴获了”5支步枪、3支手枪,另外弹药物资颇多”,却永远无法理解,那些散落在雪地里的桦树皮文件上,书写着一个民族不屈的灵魂。

魏拯民倒下了,倒在杨靖宇牺牲三个月后。但他用生命证明:抗联的火种不会熄灭,中国的脊梁不会折断。在这片白山黑水间,每一个密营都是一座丰碑,每一声咳嗽都是一曲壮歌,每一滴鲜血都化作了黎明前最亮的光。

今天,当我们漫步在和平的阳光下,不该忘记那些倒在林海雪原中的身影。他们用生命诠释了什么是信仰,什么是忠诚,什么是一个民族永不屈服的精神。

发表回复