上海一精神疾病患者长期在小区内随地便溺、制造噪音并威胁他人,最终经协调自愿接受治疗,事件引发对特殊人群社区管理的关注。

“我每天开门都要屏住呼吸,不是怕味儿,是怕遇见他。”家住上海浦东康桥月苑的李女士,站在楼道里指着对门邻居锈迹斑斑的栏杆,声音里带着颤抖。刚搬进这个新家不到半年的她,怎么也没想到,花费数百万元购置的安居之所,竟成了每日提心吊胆的“噩梦现场”。

锈黄的痕迹如同扭曲的藤蔓般爬满金属栏杆,斑驳的墙面散发着刺鼻的气味,地面总是湿漉漉的——这不是年久失修的老旧楼道,而是一个特殊邻居日复一日“制造”的现场:对门男邻居长期在楼道内随地小便,甚至将栏杆都腐蚀出了破洞。

“这不仅仅是卫生问题,”李女士无奈地说,“每次听到铁门被反复摔撞的巨响,我家孩子就会吓得扑到我怀里。”除了排泄物的恶臭,该男子还经常在楼道内疯狂开关碰撞铁门,制造刺耳的噪音,让整栋楼的居民不堪其扰。

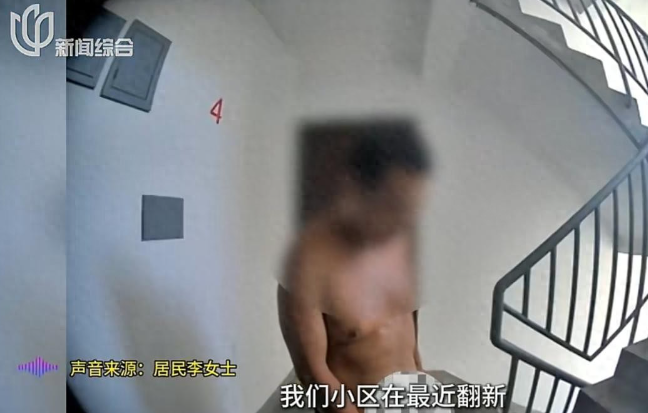

更让人不安的是,这名男子的异常行为不仅限于李女士所在的楼栋。据了解,该男子在小区内拥有两套安置房,他轮流在两处居住,导致多个楼栋的居民都深受其扰。有居民反映,曾目睹该男子在零下的寒冬里,赤裸着身体在公共区域用水龙头洗澡,一天甚至要洗两次。

“家里有女儿,每次看到这种情况都提心吊胆。”一位不愿透露姓名的邻居告诉记者,“我们理解他可能有特殊情况,但长期这样,真的让人无法安心生活。”

当物业经理鼓起勇气上门沟通时,却遭遇了令人胆寒的“死亡威胁”。“我要杀了你”——男子这句冰冷的警告,让物业经理最终选择申请调离该小区。然而,对于花了毕生积蓄在这里买房的李女士一家来说,他们无处可逃。

记者走访时看到,该男子正从房间里清理出大量杂物,垃圾已经堆满了整个楼道。透过半开的房门,可见屋内已被杂物填满,几乎无法正常居住。这或许揭示了更深层的问题——这是一位登记在册的精神类疾病患者。

康桥镇居委会王书记透露,这对母子是2011年从南京东路街道动迁至此的安置户。虽然该男子有精神疾病史,但其精神残疾档案仍留在原户籍地,未及时迁移到现住地,这给社区管理带来了额外困难。

“我们曾经联合多个部门对他的两套房屋进行过清理,但治标不治本。”王书记坦言,“对于特殊人群的关怀和管理,社区面临着现实困境。”

转机出现在上周五。在属地司法所的法律援助下,经过耐心沟通,该男子最终自愿前往专业医院接受治疗。据悉,他将进行为期两个月的系统治疗,这给困扰已久的邻居们带来了一线希望。

“我们希望他能够得到很好的治疗,同时也希望社区能够建立更完善的管理机制。”李女士的话语中既有期待也有忧虑,“物业经理可以调走,但我们这些业主该怎么办?我们需要的是一个长治久安的解决方案。”

这个故事折射出的不仅是单个社区的困境,更是城市化进程中如何关爱特殊人群、如何构建和谐社区的深层命题。当越来越多的家庭花费毕生积蓄购置理想家园时,谁都不希望因为一个“问题邻居”而让安居梦破碎。如何在社会关怀与邻里权益间找到平衡点,需要社区、政府和社会各界的共同智慧。

发表回复