数字时代,逝者的朋友圈记忆可能因账号回收而永久消失,提前备份和规划是对生命回忆的最好守护。

在现代社会,数字足迹已成为我们存在的重要证明。微信朋友圈记录着生活的点滴、情感的波动和珍贵的回忆。然而,当生命逝去,这些数字记忆将何去何从?近日,“人去世了朋友圈会消失吗”的话题登上热搜,引发广泛关注和情感共鸣。微信客服的官方回应揭示了数字资产管理的现实:账号长时间未登录可能被回收,所有内容将永久清空。这不仅是技术问题,更触及法律、伦理和情感的多维层面。

微信账号回收机制:规则与例外

根据腾讯微信团队的官方说明,微信账号回收机制主要基于以下原则:

- 时间与活跃度:账号若长时间未登录(通常超过一年),系统可能自动回收以保障安全。但正常使用的账号不会被回收。

- 财产关联性:账号内如有零钱,则不会被注销。这一规则旨在保护用户财产权益,避免资金损失。

- 回收后果:一旦回收,账号所有内容(包括朋友圈、聊天记录、头像、微信号等)将彻底清空且不可恢复。即使好友关系存在,聊天记录也仅保存在本地设备中。

数字遗产的法律困境与情感重量

从法律角度看,微信账号所有权属于腾讯公司,用户仅拥有使用权。这意味着:

- 继承难题:尽管《民法典》将数字资产纳入遗产范围,但微信服务协议明确禁止账号转让或继承。继承人需通过法定程序证明继承权,并提交死亡证明、亲属关系证明等文件才能申请解冻或处理账号。

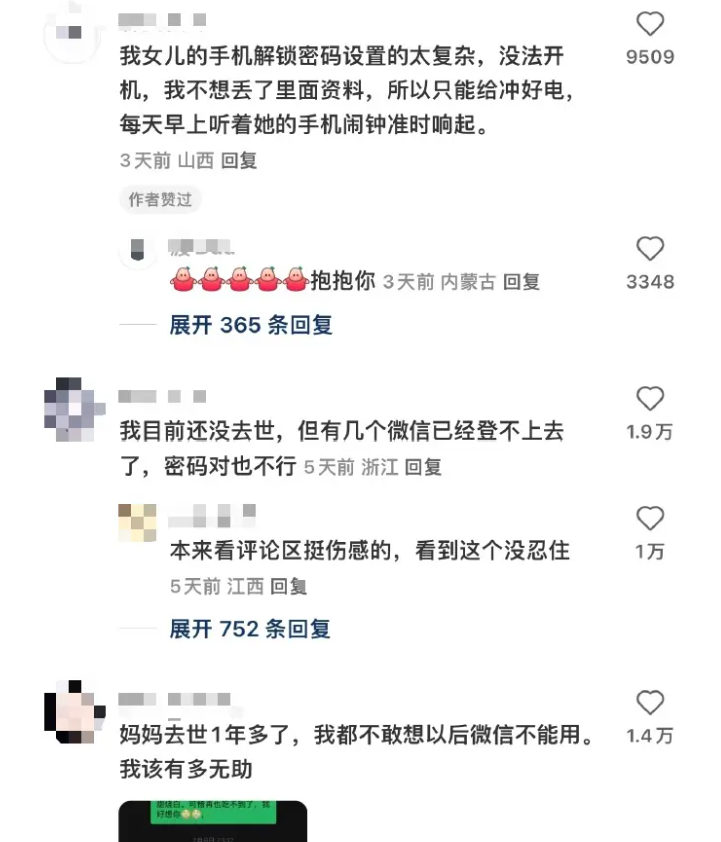

- 隐私与情感的冲突:逝者的账号可能包含大量私人信息,如何处理这些内容需平衡家庭成员的情感需求与隐私保护。有网友坦言,逝亲的朋友圈是“唯一的联络方式”,其消失会带来二次创伤。

如何守护逝者的数字足迹?

面对数字记忆的脆弱性, proactive 措施至关重要:

- 定期备份数据:将重要照片、视频、文字记录导出至外部存储设备(如U盘、硬盘),确保离线保存。

- 保持账号活跃:若希望保留逝者账号,需定期登录以避免回收。但需注意,此操作可能需多家属性协商或法律授权。

- 利用官方渠道:通过微信客服咨询具体流程,准备法律文件申请账号保留或内容导出。

数字时代的社会反思

这一议题超越个体案例,折射出数字时代的管理盲点:

- 平台责任:科技公司需完善数字遗产政策,提供更人性化的解决方案(如纪念账号模式)。

- 立法跟进:当前法律对数字遗产的规定仍模糊,需细化执行标准以保护用户权益。

- 生命教育:引导公众提前规划数字遗产,如同立遗嘱一样,明确数字资产的处置意愿。

结语:在遗忘与铭记之间

逝者的朋友圈不仅是数据,更是情感的载体。它的消失意味着一段记忆的终结,而它的保留则是对生命的延续。在技术规则与人性关怀之间,我们需寻找平衡——通过提前规划、备份和法律意识,让数字记忆超越生命的局限。正如一位网友所言:“那些聊天记录是我和爸爸唯一的联络方式,它的消失让我哭到崩溃。”或许,最好的告别不仅是铭记,更是学会如何守护那些无形的财富。

发表回复