从“子涵”到“扶苏”,新生姓名折射出90后父母文化审美升级与国风回归的时代印记。

9月1日,济南育秀中学小学部的一年级新生报到日。晨光中,孩子们牵着父母的手走进校门,脸上写满稚嫩与好奇。老师们拿起花名册,轻声念出一个个名字:“扶苏”“知潼”“邕熙”“雨桐”……仿佛不是在点名,而是翻开了一本典雅的古风小说。

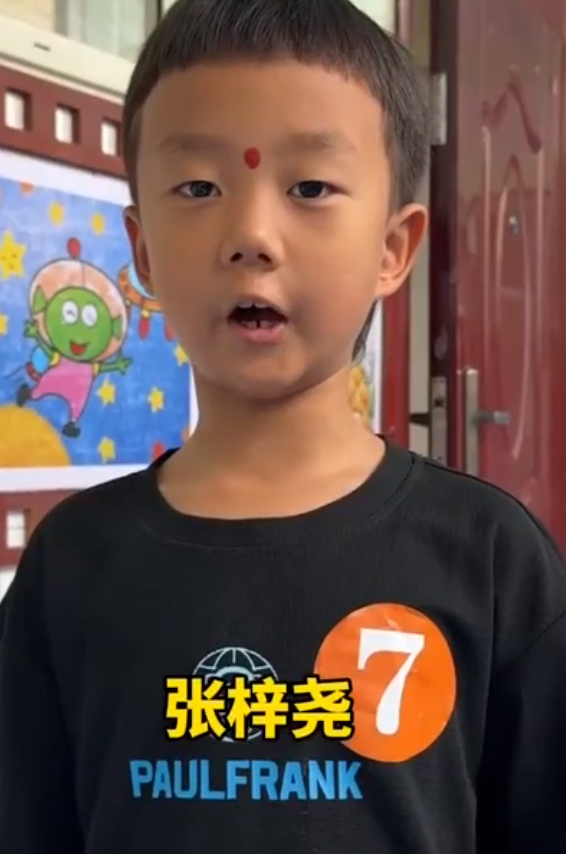

有老师悄悄拍下名单分享到社交平台,瞬间引发热议:“子涵和梓萱去哪了?”“这些名字美得像是从诗词里走出来的!”“一看就是90后父母的手笔!”

一、从“子涵”到“扶苏”:名字更迭背后的文化转向

曾几何时,“子涵”“梓萱”“浩然”“诗涵”几乎占领了“10后”的名字榜单。这些名字大多带有柔美的音韵和较为固定的字库组合,被网友戏称为“言情小说风”。

而如今,新一代父母显然走向了更独特的命名逻辑。

- 历史感与厚重感:如“扶苏”(秦始皇长子之名,象征仁德与典雅)、“邕熙”(“邕”为和谐之意,“熙”代表光明)

- 自然意象与意境美:如“知潼”(知否知否,潼关烟雨)、“雨桐”(梧桐听雨,清雅幽静)

- 避免重复、追求独特性:像“浛妤”“千桐”这类名字,用字更为生僻却意味深长

命名学者林凡分析:“00后、10初父母命名时更注重流行文化的影响,而如今年轻父母(尤其是95后)更倾向于从诗词、古籍、自然哲学中汲取灵感,追求文化深度与独特性。”

二、是谁在取名?90后父母的审美与文化自信

这批名字的背后,站着的正是逐渐成为父母主力的90后——他们是互联网的第一代原住民,也是深度浸润国风复兴、动漫文化、网络文学的一代人。

命名不再只是“好听”,更是一场自我表达:

- 有人从《诗经》《楚辞》中寻字摘词

- 有人致敬喜爱的历史人物或文学形象

- 也有人融合父母双方的姓氏,创造有纪念意义的复姓式名称

“我们希望孩子的名字不重复、有故事,将来她做自我介绍时,能自信地说出名字的由来。”一位给女儿取名“知潼”的妈妈这样说。

三、不只是美:名字背后是教育理念的升级

名字是父母送给孩子的第一份礼物,也往往承载着他们的期待与价值观。

与以往强调“成功”“出众”不同,新一代名字更注重:

- 内在品格:如“思源”(饮水思源,不忘根本)

- 自然共生:如“千桐”(千树桐花开,宁静生长)

- 情感与哲思:如“浛妤”(浛,包容;妤,美好)

这些名字似乎也在呼应一种更温和、更关注精神世界成长的教育理念。

四、网友热议:“是不是太卷了?”

也有人提出担忧:

- 名字太复杂,孩子写字困难

- 生僻字可能导致系统无法录入、老师念错

- 是否会给孩子的社交带来压力?

但更多声音则表示支持和欣赏:“比起从前千篇一律的‘涵’‘轩’,这些名字更有记忆点,也更符合我们的文化审美。”

五、名字变迁:一部微缩社会史

中国父母取名风格几十年来的演变,如一面镜子反射出时代的变迁:

- 50-60年代:“建国”“建军”“红梅”

- 70-80年代:“伟”“娟”“勇”“静”

- 90年代-00初:“晨”“磊”“悦”“婷”

- 10年代:“子涵”“梓萱”“浩然”“诗雨”

- 20年代中后期:“扶苏”“知潼”“邕熙”“思源”

从宏大革命叙事到个人情怀抒发,从单字名到双字、再到诗意复合,名字的嬗变背后,是一代代人价值观与审美取向的流转。

新学期开始,孩子们将学习写出自己的名字。那一笔一画之间,不仅是父母精心设计的礼物,也是一个时代文化意识的轻轻落脚。

正如一位网友所言:“每一个惊艳的名字背后,都藏着父母对孩子温柔而深沉的期待。”

而我们也仿佛能从这些名字中读到:

一个时代悄然退场,另一个时代正携带着它的诗意与智慧,徐徐而来。

发表回复