胖东来因免费筷子未标注生产日期被消费者起诉,企业回应外包装已合规,事件引发对赠品法律责任的讨论。

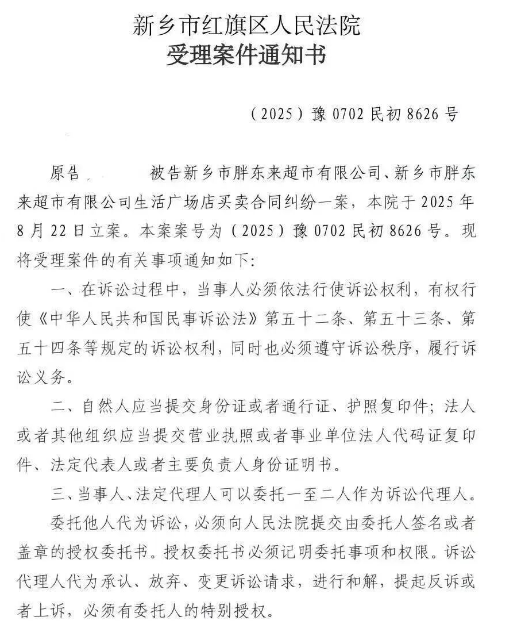

2025年8月,河南新乡市红旗区人民法院的一张受理案件通知书掀起轩然大波——因免费发放的一次性筷子未标注生产日期,零售巨头胖东来被消费者起诉。这场看似微小的纠纷,却折射出中国消费维权意识觉醒与商业服务精细化管理的深层碰撞。

一、事件焦点:一根免费筷子的法律争议

起诉消费者主张的核心在于《消费者权益保护法》第八条规定的知情权。尽管胖东来强调筷子外包装箱已标注完整生产信息(含生产日期、质检报告等),且市场监管部门核查确认产品质量合格,但争议点在于:拆零后的独立包装缺失生产日期是否构成侵权?

律师樊少飞指出,一次性筷子属于限期使用产品(国家标准规定保质期4个月),单个包装未标注日期虽不直接违反《产品质量法》第二十七条(允许外包装标注关键信息),但从消费者使用场景看,拆零后独立使用的筷子脱离原包装,确实可能影响知情权行使。这种“合规但欠合理”的灰色地带,正是司法裁量的关键。

二、胖东来的两难:公益初心与合规成本

作为以“免费服务”闻名的企业,胖东来此次陷入舆论漩涡颇具讽刺意味。其回应中透露的细节值得玩味:

- 服务逻辑:免费筷子本为提升消费体验,却因标注细节引发诉讼,反映“好心办坏事”的商业困境;

- 管理漏洞:外箱标注完整但拆零后信息断层,暴露供应链末梢管控不足;

- 公关策略:迅速公开质检报告、配合调查的透明态度,延续其一贯的危机处理风格。

值得注意的是,这并非胖东来首次因“免费”惹争议。2025年5月,其曾因网红指控“玉石暴利”发起名誉权诉讼并胜诉,显示该企业对品牌声誉的极度敏感。而此次筷子事件中,消费者未质疑质量却聚焦程序合规,暗示维权诉求正从“实物安全”向“权利象征”升级。

三、行业镜鉴:一次性餐具标注的“潜规则”

事件背后是整个餐饮行业的共性难题:

- 标注现状:多数商家仅在筷子外箱标注日期,拆零后无独立标签,此做法长期被视为“行业惯例”;

- 法律风险:2023年《食品用包装容器工具等实施细则》明确要求餐具包装标注生产日期,但执行中常被忽视;

- 成本考量:增加独立包装标注将抬高成本(估算每双筷子成本增0.03元),对免费提供者形成压力。

历史总有惊人相似。2007年北京东来顺饭店因收取3元筷子费被起诉后,主动改为免费提供并完善标注,成为行业标杆。如今胖东来事件或推动新一轮服务标准升级——当“免费”成为标配,细节合规才是真正的竞争力。

四、消费者觉醒:从“忍气吞声”到“锱铢必较”

起诉者的行为被部分网友质疑“小题大做”,却获得法律界普遍支持。这种变化映射出三大趋势:

- 维权意识精细化:从早期关注食品安全(如过期食品索赔),到如今追究标签程序正义;

- 诉讼门槛降低:移动互联网使取证、立案更便捷(本案消费者直接晒出法院通知书);

- 示范效应放大:类似案例如“酒店12点退房行规被诉”,显示消费者正通过个案推动系统性改进。

中国消费者协会2025年报告显示,超60%的维权诉讼涉及“程序性权利”(如知情权、选择权),而非实质损害。这种转变迫使企业重新审视:合规不能止于“大面上过关”,更需落实在消费者可感知的细节中。

五、司法风向:法律如何平衡商业效率与消费者保护?

本案判决可能成为类案标杆,其核心争议在于:

- 责任认定:若外箱已标注且质量合格,商家是否需为拆零后信息缺失担责?

- 赔偿标准:免费商品侵权如何量化损失?参考《消费者权益保护法》第五十五条,或按“象征性赔偿+整改要求”处理;

- 行业影响:若判消费者胜诉,可能引发餐饮业标注整改潮,甚至改变一次性餐具供应链模式。

法律界倾向认为,法院或将采取“折中判决”:认定胖东来程序瑕疵但不构成欺诈,要求其改进标注方式,同时驳回高额赔偿请求。这种平衡既维护消费者权益,又避免过度加重企业负担。

结语:免费不是免责牌,服务升级需“较真”精神

一根免费筷子引发的诉讼,暴露出消费社会转型期的典型矛盾——当企业用免费服务换取口碑,消费者却用法律放大镜审视每一处细节。这场博弈没有输家:

- 对企业:倒逼服务从“粗放式免费”转向“精细化合规”;

- 对消费者:每一次较真都在推动商业文明进步;

- 对行业:打破“行规大于法律”的窠臼,重塑公平交易秩序。

正如2007年东来顺案改变餐饮业收费惯例,今日胖东来事件或将成为中国消费维权史上的又一里程碑。其意义不在于胜负,而在于提醒所有人:真正的服务升级,藏在那些曾被忽视的细节里。

发表回复