时光深处飞回的纸飞机,总能精准击中我们心中最柔软的童年。

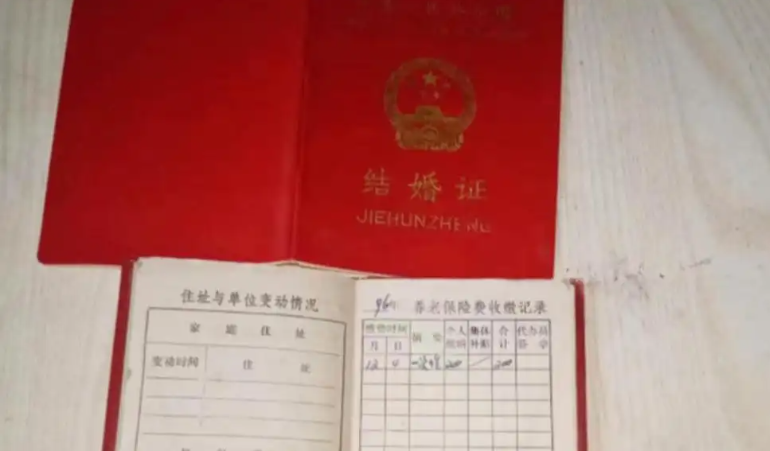

2025年8月,四川长宁县农民粟培夫妇的遭遇引发广泛关注:29年前领取结婚证时被搭售的200元养老保险,如今被告知无法兑付,仅能退回本金。这场跨越近三十年的养老保障纠纷,不仅折射出农村社会保障制度变迁中的历史遗留问题,更对政府公信力提出了严峻考验。

一、事件回溯:结婚证与保险的“捆绑销售”

1996年,粟培夫妇在长宁县梅硐镇政府民政部门办理结婚登记时,被要求购买一份200元的养老保险(每人100元)。当时工作人员口头承诺“老了可以领钱”,但未明确兑付标准和方式。2025年7月,年满60岁的粟培咨询兑付事宜时,却被告知社保系统无此档案,只能退还200元本金。

这种“搭售”行为反映了90年代基层治理中的乱象。当时部分乡镇为完成保险推广任务,将养老保障与婚姻登记等公共服务捆绑,缺乏规范合同与明确条款,为今日纠纷埋下伏笔。

二、制度变迁:从“老农保”到“新农保”的政策断层

粟培购买的保险属于1992年原民政部推行的“农村社会养老保险”(老农保),其特点为:

- 个人缴费为主、集体补助为辅

- 基金以县级为单位管理

- 承诺利率较高(曾达8.8%)

但由于管理不规范、基金保值增值难等问题,1999年国务院叫停老农保,2009年逐步被“新型农村社会养老保险”(新农保)取代。政策转型过程中,许多早期参保人的权益衔接出现断层,尤其是像粟培这类无档案记录、无明确协议的“历史遗留案”。

三、现实困境:200元在29年后的购买力缩水

若按1996年至今的平均通胀率计算,200元的实际购买力已大幅下降:

- 1996年200元相当于农民年均收入约10%

- 2025年200元仅相当于农村人均月收入约20%单纯退还本金显然无法弥补参保人的损失,更违背了养老保险“保障老年生活”的初衷。

四、解决进展:地方政府的两套方案与深层挑战

长宁县政府目前提出两种解决方案:

- 现金补偿:退还本金并给予一定补偿(金额未明确)

- 并轨新农保:将老农保账户与新型农村养老保险合并

粟培选择“并保”方式,但具体方案尚未出台。难点在于:

- 如何量化29年前的承诺与当前待遇的等价性?

- 补偿标准缺乏政策依据,可能引发攀比

- 许多类似案例尚未浮出水面,全面核查需时间

五、全国视角:老农保遗留问题并非个例

类似粟培的案例在全国多地均有出现:

- 安徽某县2018年清理老农保时,按本金+3%年利率补偿;

- 山东某市2020年将老农保账户直接折算为新农保缴费年限;

- 广东则允许选择退款或折算为基础养老金补贴。

但各地处理标准不一,缺乏国家层面统一指引,容易导致公平性质疑。

六、法律与伦理的双重拷问

从法律看,当初的搭售行为涉嫌违反《行政许可法》,政府应承担相应责任;从伦理看,政府对公民的长期承诺不应因机构改革、政策调整而失效。粟朴夫妇的诉求不仅是200元本金,更是对29年前那份“养老承诺”的期待。

七、破解之道:历史遗留问题需要系统化解决方案

- 全面清查:摸清全国老农保遗留问题底数,建立统一处理标准;

- 合理补偿:参考历史利率、物价指数等因素科学计算补偿金额;

- 制度衔接:将老农保权益转化为现行养老保险体系内的有效成分;

- 监督机制:杜绝公共服务与商业行为捆绑的乱象重生。

结语:养老承诺不能成为“时代眼泪”

粟培在工地搬砖时感叹:“大的工地上有人脸识别,超过60岁不让干了。”这句话道出了无数农村老人的养老困境。29年前的200元,不仅是一笔钱,更是一份对老有所养的信任。妥善解决历史遗留问题,不仅是兑现经济承诺,更是守护政府公信力的必要之举。

发表回复