大饥荒的威胁从未真正远离,其核心并非粮食短缺而是分配失灵,无论城乡,最脆弱的群体总是最先倒下。

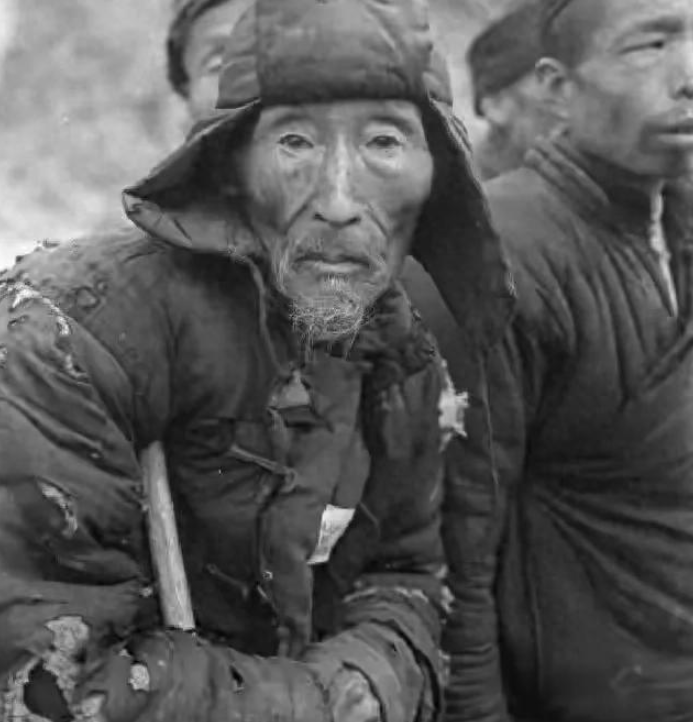

碗中米饭热气腾腾,餐桌菜肴琳琅满目,这是当代中国人再寻常不过的生活场景。然而,在老一辈的记忆深处,却镌刻着截然不同的画面——树皮被啃食殆尽,观音土成为充饥之物,饿殍遍野的惨状成为几代人心中难以磨灭的创伤。当我们享受着外卖随叫随到的便利时,是否曾想过:大饥荒真的已经永远成为历史了吗?

饥荒的本质:不是天灾,而是人祸

诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森在其经典研究中指出:“饥荒很少是由于绝对的粮食短缺造成的,而是源于粮食分配系统的崩溃。”这一洞见彻底颠覆了人们对饥荒的传统认知。

历史记录触目惊心:1942年的河南大饥荒导致300万人丧生,但同期全国粮食总产量并未出现灾难性下降。问题出在什么地方?有粮者囤积居奇,有枪者强取豪夺,有权者中饱私囊,最终导致最脆弱的群体失去了获取食物的权利和能力。

古代中国从公元前108年到1911年间,共记录了1828次饥荒,平均几乎每年一次。这些灾难 rarely 是由于全国性的粮食短缺,更多是地区性失调加上分配机制失灵所致。当权者往往优先保障军队和城市供应,农村地区则成为被牺牲的对象。

现代社会的脆弱性:高度分工下的粮食安全

当今社会,我们建立了一套极其复杂却又异常脆弱的粮食供应系统。城市居民的食物获取完全依赖长长的供应链:从生产基地到采购商,再到加工企业、批发市场、零售商,最后到达消费者手中。这个链条任何一环出现问题,都可能引发严重后果。

2020年新冠疫情初期,一些城市出现的抢购潮已经给我们敲响了警钟。当时不少城市居民发现,自己家中的存粮甚至支撑不了一周。相比之下,农村家庭通常保有更多的粮食储备和自给能力。

大城市的粮食安全系于“Just-In-Time”供应模式,这种模式极大提高了效率,却也降低了系统韧性。一旦运输中断或供应短缺,数百万人口的大城市将在数日内陷入困境。上海、北京这样的超大城市,每日需要消耗数千吨食品,任何供应中断都会立即引发恐慌。

城市vs农村:谁更有韧性?

表面看来,农村似乎更具抵抗饥荒的能力。农民拥有土地资源,掌握农业生产知识,可能保有粮食储备,并有着更为紧密的社区互助网络。然而,现实远比这复杂。

在现代农业体系下,农村同样深陷于商品化经济中。许多农民不再保留种子,依赖购买的商品种;不再存储粮食,依赖市场购买食品;甚至许多农村家庭已经不再从事农业生产。这种转变使得传统农村的抗风险能力实际上被大大削弱了。

另一方面,城市居民虽然依赖供应链,但往往拥有更多的财富储备、更广泛的社会关系网络和更强的信息获取能力。在危机初期,这些资源可能帮助他们更早获取食物资源。城市中还存在着更多的替代食品来源(如餐厅、食堂等)。

然而,这种优势极其短暂。一旦危机持续,城市的密集人口将迅速成为劣势。社会秩序可能更快崩溃,暴力冲突更易发生。历史表明,在粮食危机中,城市往往更早出现动荡和暴力事件。

不平等:饥荒中的决定性因素

无论是城市还是农村,饥荒中最先倒下的人群总是相同的:贫困群体、边缘人群、缺乏社会资源的人。他们不仅经济上脆弱,政治上同样缺乏话语权,无法让自己的需求被听见和重视。

在1943年的孟加拉饥荒中,农村劳动力、无地农民和低种姓群体死亡率最高,尽管粮食并非绝对短缺,只是价格大幅上涨。那些没有经济缓冲的人群首先被淘汰出市场,失去了获取食物的权利。

当代社会的不平等程度在许多国家达到历史高点,这实际上增加了饥荒风险。当危机来临,最富裕的群体可以通过价格机制吸走大部分粮食资源,而贫困群体则无力竞争。

预防饥荒:现代社会的责任

防止饥荒重演的关键在于建立 resilient 的系统:多元化粮食来源、分布式储备体系、公平分配机制以及有效的应急响应计划。

中国建立的粮食储备体系是世界上最庞大的,据估计储备粮足够全国消费一年以上。这种大规模储备虽然成本高昂,却为国家粮食安全提供了坚实基础。

同时,减少食物浪费也是重要一环。全球每年约有13亿吨食物被浪费,相当于总产量的三分之一。这些食物足以解决全球饥饿问题数次。

更重要的是建立更加公平的分配机制,确保危机时期所有人都能获得基本食物保障。这需要政治意愿和制度创新,包括食物银行、基本收入保障和价格控制等措施。

未来的挑战:气候变化与全球冲突

当今世界面临的新挑战使粮食安全问题更加复杂。气候变化导致极端天气事件增加,直接影响农业生产稳定性。全球冲突和贸易争端可能中断粮食进口链。这些因素叠加,使全球粮食系统面临前所未有的压力。

俄罗斯和乌克兰都是全球重要粮仓,两国冲突已经导致全球粮食价格剧烈波动,提醒我们即使在21世纪,粮食安全依然脆弱。

结语:珍惜当下,警惕未来

回望历史,饥荒从未远离人类文明。我们只是幸运地生活在一段相对和平繁荣的时期。爷爷辈啃树皮、吃观音土的记忆,不应随着岁月流逝而被淡忘。

每一天我们能够安心享用三餐,都值得感恩。同时,我们也应支持那些致力于建设更加 resilient 的粮食系统的政策与创新,确保我们的子孙后代不再需要面对祖辈曾经经历的噩梦。

无论生活在城市还是农村,粮食安全最终依赖于一个公平、高效且具有韧性的系统。而这个系统的维护,不仅是政府的责任,也是每个公民的义务——从减少食物浪费到支持可持续农业,我们都能够贡献一份力量。

毕竟,在这个充满不确定性的世界里,唯一能够确定的是:我们都需要吃饭。

发表回复