中国”羲之”电子束光刻机横空出世,以0.6纳米精度和自主专利突破西方封锁,重构全球半导体格局,开启量子芯片新纪元。

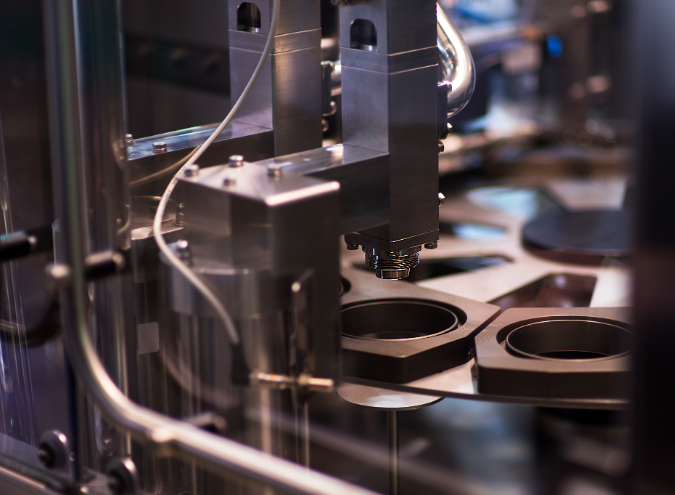

在杭州城西科创大走廊的一间实验室里,一台名为”羲之”的电子束光刻机正在以每秒数万次的频率发射高能电子束,在硅基片上雕刻比头发丝细八万倍的电路。这台中国自主研发的商业电子束光刻机,不仅实现了0.6纳米的惊人精度,更以其独特的”无掩膜直写”技术,彻底颠覆了传统光刻工艺,标志着中国半导体产业突破西方技术封锁的关键一跃。

技术突围:从”卡脖子”到自主创新

“羲之”光刻机的诞生,是中国半导体产业”卡脖子”困境下的绝地反击。长期以来,全球高端光刻机市场被荷兰ASML垄断,其极紫外(EUV)光刻机是制造7纳米及以下芯片的唯一选择。美国通过《瓦森纳协定》对中国实施严格的技术封锁,使得中国半导体产业在关键设备上长期受制于人。

“羲之”采用的电子束直写技术开辟了一条全新的技术路径。不同于传统光刻机需要预先制作昂贵的掩膜版,”羲之”如同一位纳米级的书法家,可以直接在芯片上”挥毫泼墨”,实现设计图案的灵活修改。这一技术突破不仅使量子芯片研发效率提升200%,更让中国在量子计算这一战略领域取得先机——中科大团队利用”羲之”制造的量子芯片实现了99.97%的保真度,一举超越IBM的同期成果。

产业变革:重构全球半导体生态

“羲之”的问世正在引发全球半导体产业链的深度重构。ASML在消息传出后股价应声下跌,这家曾垄断全球90%高端光刻机市场的巨头,首次感受到了来自中国的实质性挑战。更令ASML担忧的是,”羲之”实现了100%国产化率,50项核心专利构筑了坚实的技术壁垒,中国半导体产业正在从”受制于人”转向”自主可控”。

中国半导体产业链的闭环正在加速形成。从河南东微电子的直线电机,到长春光机所的EUV光源,再到华为海思的量子处理器,一条完整的国产半导体生态链已初具规模。这种全产业链的协同创新,使得中国能够在DUV光刻机迭代和电子束光刻等细分领域实现重点突破,以”田忌赛马”的策略在半导体竞争中开辟新赛道。

军事博弈:量子时代的战略制高点

“羲之”光刻机的军事价值远超商业意义。量子芯片作为下一代信息技术的核心,将彻底改变未来战争的游戏规则。中科院基于”羲之”技术开发的量子芯片,可使雷达探测距离提升5倍,加密通信无法被经典计算机破解。美国智库报告警告,如果中国量子芯片率先应用于高超音速武器,现有反导系统的反应时间将缩短至3秒,全球战略平衡可能被打破。

这一突破也暴露了西方技术封锁的战略失误。荷兰ASML前CEO温宁克曾警告,对中国实施技术禁运”是在给中国送研发加速器”。如今预言成真,中国不仅突破了电子束光刻技术,更在量子芯片这一战略领域取得领先,西方的封锁政策反而加速了中国自主创新的步伐。

创新生态:中国模式的制度优势

“羲之”光刻机的快速研发成功,展现了中国科技创新体系的独特优势。浙江大学与余杭区共建的”需求清单-揭榜攻关-全程陪跑”模式,使设备从图纸到样机仅用11个月,比国际平均周期缩短40%。这种”政产学研用”紧密结合的创新生态,正在全国范围内形成示范效应。

相比之下,美国的《芯片法案》390亿美元补贴因审批程序冗长三年未能落地,欧盟芯片联盟陷入成员国间的内耗。中国科技创新体系的效率优势,在半导体这一战略领域表现得尤为明显。北京亦庄的中试基地实行”24小时响应制”,深圳的”概念验证基金”专注配套技术攻关,这种全链条、高效率的创新生态,正在成为中国技术突围的制度保障。

未来展望:新赛道上的全球竞逐

“羲之”光刻机的成功只是中国半导体产业崛起的一个缩影。在传统硅基芯片逼近1纳米物理极限的背景下,中国选择在量子芯片、光子芯片等新兴赛道重点布局,展现出前瞻性的战略眼光。工信部推广的氟化氩光刻机套刻精度已达8纳米,28纳米国产光刻机良率突破98%,中高端芯片的国产替代正在加速。

这场纳米级的科技竞赛,本质上是两种创新模式的较量。西方长期依赖技术封锁维持领先地位,而中国则通过自主创新实现突破。当ASML代表在进博会上举杯示好时,”羲之”团队已启动新一代双束系统研发。历史证明,封锁筑起的高墙终将风化,而开放包容的创新生态才能孕育持久的技术进步。

中国”纳米神笔”的横空出世,不仅打破了西方在半导体设备领域的技术垄断,更标志着全球科技权力格局正在发生深刻变革。在这场关乎国家竞争力的科技博弈中,中国正以自主创新的坚定步伐,书写着半导体产业的新篇章。未来已来,唯创新者进,唯创新者强,唯创新者胜。

发表回复