河南一女子术后体内遗留纱布,医院不仅未诚恳道歉,反而质疑患者讹钱,暴露严重医疗责任与信任危机。

一个月前,河南一位女子平静地躺上手术台,信任地将健康托付给白衣天使。一个月后,她被迫再次接受手术,从体内取出一团已经发黑腐烂、鸡蛋大小的纱布。这块本不该存在的医用纱布,不仅在她的身体里留下了难以磨灭的创伤,更在中国医患之间本就脆弱的信任桥梁上,划下了一道深深的裂痕。

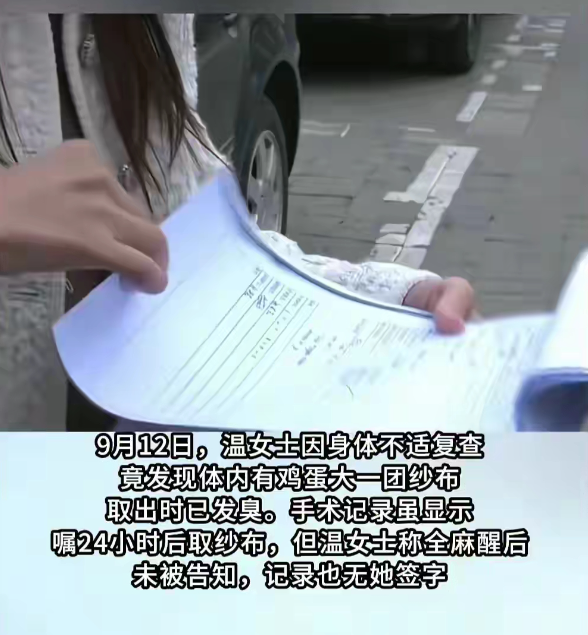

手术刀口理应日渐愈合,但她的痛苦却与日俱增。直到复查那一刻,一个令人震惊的真相才浮出水面:那持续不退的疼痛和不适,竟然来自于体内遗留的异物。更令人心寒的是,当她鼓起勇气向医院讨要一个说法时,等待她的不是道歉与反思,而是推诿与质疑——院方甚至暗示她“想要讹钱”。

空白的手术记录栏,成了无声却最有力的证据。在那栏本该由医生签字确认“术后24小时取出纱布”的位置,只有一片刺眼的空白。医院声称进行了“口头告知”,却无法提供任何证据。对一个处于全麻状态、毫无意识的患者进行口头告知?这样的解释,不仅苍白,更近乎荒谬。

这起事件之所以引发广泛愤慨,正是因为它触碰了公众最敏感的那根神经:当我们将自己的生命健康托付给医院时,是否能够得到应有的专业和责任对待?手术器械清点是外科最基础的规程,连这样基本的操作都能疏忽,又如何让人相信更多复杂的医疗过程能够万无一失?

更可怕的是事发后院方的态度。不是立即反思补救,而是先怀疑患者的动机;不是承担责任,而是试图将问题转化为“医闹”叙事。这种回避与转移,不仅是对单个患者的二次伤害,更是对整个医疗行业公信力的消耗。

医生这个职业的特殊性在于,它直接关乎生命与健康,不容丝毫懈怠。每一个签字、每一个操作,都承载着患者的重托。当严谨被粗心取代,当敬畏被习惯稀释,手术刀下的风险便不再是理论上的可能,而成了悬在每个患者头上的达摩克利斯之剑。

这起事件再次提醒我们:

- 医疗安全无小事,基础规程的严格执行是保障患者安全的底线;

- 医疗机构面对问题时应首先反思自身,而不是急于辩解;

- 患者应保留好所有医疗文书,这是维权的重要依据;

- 完善的监督机制和问责制度,是避免类似事件重演的关键。

医患信任需要共同守护,而守护的第一步,是责任与敬畏。

对此您怎么看?欢迎在评论区留言讨论!

发表回复