《我们的河山》以生活化叙事重塑抗战史诗,用烟火气细节诠释”人民就是江山”,在抗战胜利80周年之际完成主旋律美学的创新突破。

2025年8月16日晚,央视一套黄金时段播出的《我们的河山》如同一枚文化深水炸弹,在抗战胜利80周年之际激起了全民观剧热潮。这部由《能文能武李延年》原班团队打造的史诗剧,以”文弱书生成长为革命骨干”的独特视角,打破了传统抗战剧的叙事窠臼,用市井烟火气与战略大格局的奇妙融合,重新定义了主旋律作品的艺术表达。

生活化的革命叙事:从书生到战士的蜕变之路

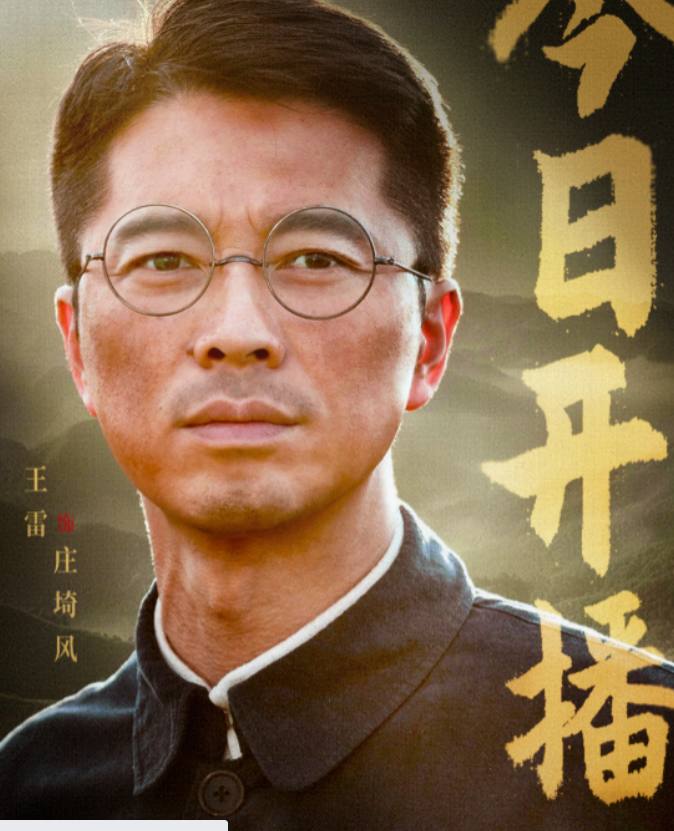

当王雷饰演的庄埼风戴着圆框眼镜,手捧《新青年》杂志出现在崮城街头时,观众很难将这个文质彬彬的青年与印象中的抗战英雄联系起来。这正是导演毛卫宁的匠心所在——用知识分子的视角解构宏大历史。剧中庄埼风初到沂蒙山区时,连绑腿都打不好,却在发动群众减租减息、组织妇救会的实践中,逐渐理解了”从群众中来,到群众中去”的真谛。这种”成长型主角”的设定,让党的基层工作方法有了具象化的展示。

更突破的是,剧集用大量篇幅展现抗日根据地的日常生活:民兵锁柱一边站岗一边纳鞋底,农救会成员在田间地头讨论《论持久战》,妇救会大姐们边烙煎饼边传递情报。这些充满烟火气的细节,构成了区别于以往抗战剧的最大亮点。有观众感叹:”原来革命不是整天喊口号,而是要让老百姓吃饱饭、有尊严地活着。”

技术赋能的沉浸体验:4K长镜头重现历史现场

开篇那个长达4分30秒的”一镜到底”,已经成为业界热议的技术标杆。镜头从熙攘的崮城集市穿行而过,掠过热气腾腾的煎饼摊、叮当作响的铁匠铺、书声琅琅的私塾,最后定格在城门处隐约可见的日军坦克上。这种用超高清影像构建的沉浸感,让80年前的历史变得可触可感。

毛卫宁团队在山东沂南实地搭建了1:1的抗战时期街景,甚至还原了当时特有的”黄草纸”质地。剧中出现的《大众日报》印刷场景,所用铅字都是按1939年实物复刻。这种考究的制作态度,使得”三真实”原则(历史真实、战争真实、生活真实)不再是一句空话。当观众看到日军”竭泽计划”下焦土千里的画面时,4K画质中连土壤龟裂的纹路都清晰可见,这种视觉冲击力胜过任何说教。

群像铸就的人民史诗:每个人都是历史的参与者

不同于传统抗战剧的英雄主义叙事,《我们的河山》构建了立体多元的人物图谱。陈钰琪饰演的县长千金刘竹梅,从崇尚西方文化的进步学生转变为坚定的共产主义者;焦俊艳塑造的王彧变卖祖传玉镯购买药品;就连白恩饰演的日军特务机关长山下聪,也不再是脸谱化的恶魔,其”竭泽计划”背后折射出日本军国主义的战略焦虑。

特别值得一提的是对普通民众的刻画。剧中识字班妇女用绣花针在鞋垫上绣出情报,聋哑老人用铜锣声传递日军动向,这些情节都源自真实历史记载。编剧刘戈建在采风时发现,当年沂蒙山区确实存在用”煎饼密码”传递情报的案例——不同形状的煎饼折痕代表不同军事信息。这些鲜活的细节,共同诠释了”兵民是胜利之本”的深刻内涵。

现实映照下的精神传承

在短视频解构一切的文化语境下,《我们的河山》的走红具有特殊意义。年轻观众在弹幕中讨论”减租减息政策对现代乡村振兴的启示”,高校马克思主义社团组织”沂蒙精神”专题研讨,这种跨越时空的对话,正是作品的成功之处。

该剧播出后,沂蒙革命纪念馆参观量同比增长300%,很多游客特意寻找剧中出现的石磨、煤油灯等道具。这种影视作品带动红色旅游的现象,展现了优质主旋律内容的文化辐射力。正如中国传媒大学某教授所言:”当庄埼风们从历史课本走进生活剧场,抗战精神就真正活在了当下。”

《我们的河山》用艺术创新证明了:主旋律不等于说教,史诗性不排斥烟火气。在抗战胜利80周年的历史节点,这部剧犹如一座精神桥梁,连接着过去的牺牲与今天的铭记,也让”人民就是江山”的命题有了新时代的注解。当片尾沂蒙小调响起时,荧幕内外完成了一场关于民族记忆的传承仪式。

发表回复