八年抗癌路,三次生死劫,李女士用母爱的坚韧与医者的仁心共同谱写了一曲生命奇迹,诠释了”为母则刚”最深刻的含义。

一、试管与肝癌的双重考验

2017年,江西萍乡的李女士站在人生的十字路口。历经5次试管婴儿的艰辛尝试,38岁的她终于如愿怀孕,却在喜悦中收到肝癌确诊的噩耗。当地医生建议终止妊娠的声音犹在耳边,这个来之不易的小生命与自身生命的抉择,将这位准母亲推向了医学与伦理的双重绝境。当大多数孕妇关注的是胎教和营养时,李女士面对的却是化疗与手术的风险评估。这种极端情境下的母爱抉择,揭开了现代医学伦理中最深刻的命题——当两个生命紧密相连却又相互威胁时,我们该如何权衡?

二、医学奇迹的创造者

中南大学湘雅医院肝脏外科的王志明教授团队接下了这个”不可能的任务”。肿瘤位置紧邻大血管,妊娠期激素加速癌细胞扩散,手术中既要确保肿瘤完整切除,又要将对胎儿的干扰降到最低——这台手术无异于在刀尖上跳舞。医疗团队最终交出的答卷令人惊叹:精准剥离肿瘤的同时,将子宫牵拉控制在最小范围;麻醉团队创新用药方案,在维持母体生命体征与保护胎儿发育间找到完美平衡点。这场多学科协作的成功,不仅创造了医学奇迹,更重新定义了”高危妊娠”的救治标准。

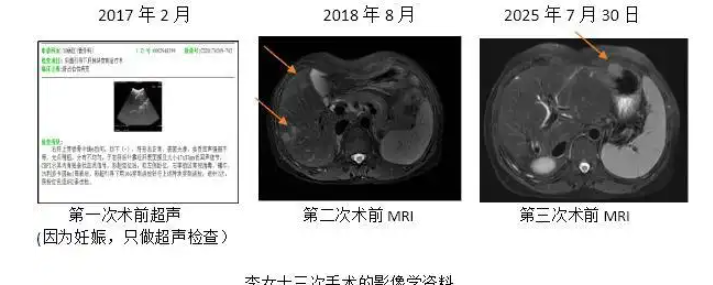

三、八年抗癌的马拉松

原以为手术成功便是终点,谁知这只是漫长抗癌路的起点。2018年首次复发时,孩子刚满周岁;2025年第三次复发,肝硬化已相当严重。八年间三次手术,从开腹到腹腔镜微创,李女士的病例恰似一部浓缩的肝癌治疗发展史。现任主任周乐杜教授的比喻极为贴切:”每次手术都像在雷区拆弹”。但医学技术的进步给了她更多筹码——精准肝切除技术、靶向药物治疗、微创手术革新,这些医疗突破转化为李女士宝贵的生存时间,让她能够见证孩子从婴儿成长为小学生。

四、医患关系的教科书

在这个长达八年的治疗过程中,最动人的不是医疗技术本身,而是医患之间建立的深度信任。从王志明教授到周乐杜教授,两代医者接力守护;从初次手术的忐忑到第三次复发的从容,患者与医生共同成长。周乐杜教授所说的”双向奔赴”,正是现代医学最珍贵的财富。当李女士翻阅手机中孩子的照片重拾勇气时,当医疗团队为”不是孤军奋战”而感慨时,我们看到的不仅是治病救人的专业精神,更是医者仁心与患者坚韧的共鸣。

五、生命价值的再定义

在出院回家的路上,李女士的故事留给世人诸多思考。医学的边界在哪里?当常规治疗宣告无效时,是否还应坚持?一个母亲的生命价值该如何衡量?这些问题没有标准答案,但李女士用八年时光给出了自己的回应:生命的价值不仅在于长度,更在于温度的传递;医疗的意义不仅是治愈疾病,更是守护那些值得守护的牵挂。当李女士看着孩子天真烂漫的笑容时,所有的化疗痛苦、手术创伤都化作了两个字:值得。

这场生命的接力赛尚未结束,但已经足够壮丽。在医学与死神的拉锯战中,在母爱与病魔的持久战里,李女士和她的医疗团队用八年的坚持证明:生命虽有不可承受之重,却也蕴含着超乎想象的韧性。这不仅是关于一个母亲的生存故事,更是对生命尊严的深刻诠释——只要还有值得守护的人,就有无限坚持的理由。

发表回复