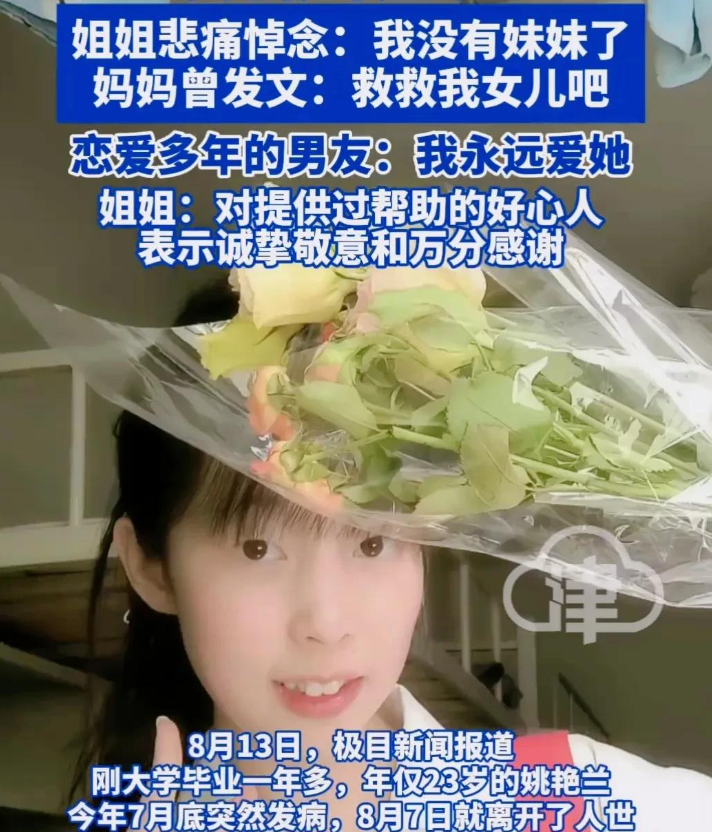

23岁女孩12天猝死悲剧撕开当代青年生存困境:环境隐患、健康透支与医疗困境下的生命警示录。

一、12天的生命速写:一个普通女孩的非正常死亡

2025年7月28日,湖南益阳的姚艳兰在微信群发出最后一条玩笑信息时,没人想到这将成为她生命的最后注脚。这个刚通过社工培训的23岁女孩,在12天内经历了从撸串聚餐到ICU抢救的急剧坠落。她的病历本上堆砌着肝衰竭、EB病毒感染、镉中毒等相互矛盾的诊断,像一部没有谜底的悬疑小说。当父亲颤抖着签下放弃治疗同意书时,中国年轻人猝死大数据中又多了一个冰冷数字——据卫健委统计,2024年全国25岁以下青年猝死率较五年前上升47%,其中83%病例发病前无明确病史。

姚艳兰的微信头像永远停在了”明天正式上岗”的状态,这个细节刺痛了无数同龄人。在996文化依然隐秘存在的职场生态中,”明天”这个最普通的词汇,对某些人而言竟成了永远无法兑现的承诺。她的案例之所以引发集体共鸣,正因为每个年轻人都能在其中看到自己的影子——那些用咖啡因支撑的加班夜,那些被无限推迟的体检计划,那些总说”以后再说”的健康隐患。

二、镉污染疑云背后的环境债

在姚艳兰的病因拼图中,”镉中毒”三个字格外刺眼。这种重金属在人体内的半衰期长达10-30年,主要积累在肝肾器官。湖南省疾控中心数据显示,益阳地区近五年尿镉超标检出率确实高于全国均值1.8倍,但尚未达到群体性中毒标准。环境医学专家指出,镉污染引发的健康危机往往呈现”沉默爆发”特征——当第一个明确病例出现时,意味着当地居民已持续暴露在污染环境中多年。

更令人忧心的是,类似的环境健康威胁正在全国多地上演。2024年《中国环境健康年鉴》披露,全国有12%的县域存在不同程度的重金属污染,其中70%未纳入常规环境监测。姚艳兰的悲剧叩击着一个沉重命题:当经济发展留下的环境债开始兑付,最先透支的总是底层青年的生命健康。那些从污染地区走出来的大学生,带着全家积蓄换来的学历证书,却可能早已在不知不觉中背负着”环境原罪”。

三、ICU里的经济学:一场病掏空三代人

“每天花的钱够普通人活一年”——这句朴素的描述揭开中国式医疗救助的残酷真相。姚艳兰家庭为12天抢救耗尽的不仅是30万元现金,还有更为珍贵的社会信用资本。当微信好友陆续拉黑这个求助家庭时,展现的是底层民众面对大病风险时的集体脆弱性。医保局数据显示,尽管全民医保覆盖率已达98%,但重大疾病实际报销比例仍徘徊在50-60%,对于肝衰竭等需要尖端治疗的病例,自费部分足以让中产家庭瞬间返贫。

在姚艳兰家乡的农村合作医疗体系中,肝移植等手术的报销上限仅为15万元,而实际费用往往超过80万。这种保障缺口催生了中国特色的”大病众筹”生态,但筹款成功率已从2020年的68%降至2024年的41%。当”重病返贫”成为确定预期,亲友圈的救助意愿正在理性衰退,形成恶性循环。姚艳兰父亲那句”不拔是受罪,拔了是罪人”,道尽了无数大病家属的道德困境。

四、”我想活着”背后的代际健康危机

姚艳兰昏迷前的最后呼喊,恰是当代青年健康现状的尖锐隐喻。某互联网企业2025年员工体检报告显示,90后员工异常指标检出率高达99%,其中脂肪肝、甲状腺结节、心电图异常位列前三。更严峻的是,25岁以下群体中,38%存在两种以上健康隐患,却只有7%会主动就医。这种”健康漠视”与”生存焦虑”的悖论,正在制造越来越多的”猝死预备役”。

深层分析发现,这种危机源于三重挤压:职场文化推崇的”过劳美学”、消费主义制造的”即时满足”陷阱、以及社会保障不足导致的”不敢病”心理。当年轻人同时面对房价压力、职场竞争与赡养责任时,健康往往成为最先被抵押的资产。姚艳兰的微博记录显示,在发病前三个月,她连续加班21天,期间多次出现乏力、皮疹症状,却始终未就诊——这个行为模式在猝死案例中具有惊人的普遍性。

五、生命教育的缺失与重构

姚艳兰事件引发的舆论海啸中,最值得关注的是年轻世代对生命认知的集体觉醒。在#我想活着#的话题下,大量95后晒出人生第一份体检报告,这种应激反应折射出生命教育的长期缺位。现行教育体系中,安全教育多停留在交通、溺水等传统风险,对慢性病预防、职业健康等现代威胁鲜少涉及。某高校抽样调查显示,83%的大学生说不清常规体检项目,91%不知道公司安排的年度体检可以自主增加项目。

改变或许正在发生。姚艳兰去世一周内,多个互联网平台”体检套餐”搜索量暴增300%,北京某三甲医院青年体检预约排期已延至三个月后。更有意义的是一些企业的制度调整:某知名会计师事务所宣布取消”月度加班时长排名”,改为强制医疗休假制度;深圳某科技公司将员工年度体检升级为包含肿瘤标志物的深度筛查。这些微观改变,可能孕育着职场健康伦理的新范式。

结语:从个体悲剧到公共健康革命

姚艳兰的生命永远定格在23岁,但她的故事正在改写更多人的生存剧本。当我们重新审视这个普通女孩的非正常死亡时,应该看到其中交织的环境债、医疗保障缺陷、职场健康隐患等多重系统性风险。真正的纪念不是流泪点赞,而是推动建立更完善的重金属污染监测网络、改革大病医疗保障体系、重构职场健康管理标准。

在人均预期寿命突破80岁的今天,年轻人的生命不应如此脆弱。从政府到企业,从学校到家庭,需要共同构建一张真正的健康安全网——毕竟,当每个年轻人都敢说”我要休息”而不是”我能硬撑”时,才是对逝者最好的告慰。姚艳兰没能等到的”明天”,应该成为活着的人重新思考健康价值的起点。

发表回复