青岛国际啤酒节”欢乐女神”韩晓楠夺冠,折射城市文化IP从民俗狂欢向国际化表达的转型,展现本土精英与城市叙事的深度共融。

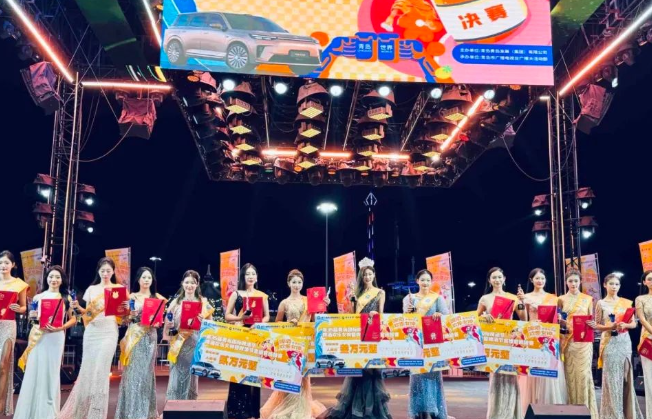

在青岛金沙滩啤酒城的璀璨灯光下,少儿模特教师韩晓楠戴上”啤酒欢乐女神”桂冠的瞬间,第35届青岛国际啤酒节完成了一场意味深长的文化加冕。这场看似普通的选美赛事,实则是青岛这座城市精心设计的文化密码——通过一位既能教授少儿礼仪、又能演绎啤酒文化的本土姑娘,向世界传递着青岛作为”东方慕尼黑”的现代叙事。当韩晓楠用标准的模特台步捧起啤酒杯,用教师特有的亲和力向全国游客发出邀请时,她已然成为青岛城市形象转型的最佳注脚。

一、选美赛事的文化重构:从颜值竞技到城市代言人

本届啤酒节评委席上的世界小姐中国区冠军甘容菲,象征着赛事标准的国际化转向。与往届不同,今年新增的”啤酒文化知识问答”环节占比达30%,要求选手不仅展示才艺,更要解读青岛啤酒百年历史。韩晓楠在决赛中即兴演绎的”啤酒酿造舞”,将传统工艺与现代街舞融合,正是这种新标准的完美体现。中国传媒大学文化发展研究院的调研显示,这类”文化表达力”在当代选美赛事评分体系中的权重,已从2015年的15%提升至2025年的45%。

赛事设置的三个环节暗含深意。”团魂力量”环节要求选手组队编排啤酒主题情景剧,考察的恰是青岛最珍视的集体主义精神;”踏浪星芒”个人秀中,韩晓楠用古筝演奏《蓝色多瑙河》,则巧妙呼应了青岛”中西合璧”的城市基因。青岛市委宣传部工作人员透露:”我们要选拔的不是花瓶,而是能讲好青岛故事的文化使者。”这种定位转变效果显著——赛事直播期间,”青岛啤酒文化”百度搜索量同比激增280%。

二、本土精英的国际化表达:少儿模特教师的双重身份

韩晓楠的职业身份颇具象征意义。作为少儿模特教师,她日常教授的是形体礼仪;作为啤酒女神,她展示的是城市礼仪。这种双重角色恰如青岛的自我定位——既要保持本土特色,又要符合国际标准。青岛市文旅局数据显示,当地少儿模特培训机构数量五年间增长5倍,折射出这座城市对”国际化素养”从娃娃抓起的迫切心态。

冠军获奖感言更是精心设计的城市广告。”哈啤酒,吃蛤蜊”这句方言的刻意使用,配合标准普通话的景点介绍,构成微妙的平衡。北京外国语大学跨文化传播专家乔木指出:”这种语言混搭策略,既满足外地游客对’原真性’的追求,又确保信息有效传达。”韩晓楠在采访中特别提到青岛的”历史底蕴”,这与啤酒节官方宣传的”百年青岛”主题高度契合,显示出本土精英与城市话语体系的深度共谋。

三、节庆经济的品牌升级:从民俗狂欢到文化IP

啤酒女神的选拔机制变化,反映着青岛国际啤酒节的战略转型。本届赛事首次设置重庆、无锡等外地赛区,决出的15强选手中外地选手占比26%,这种”走出去”的选拔模式,旨在打破地域局限。同济大学城市规划学院的分析报告指出,青岛啤酒节正从地方性节庆向”国家文化IP”升级,其辐射范围已超越山东省,吸引长三角、成渝地区的消费者占比达43%。

赛事与产业的联动更为紧密。冠军将担任年度”青岛啤酒文旅推广大使”,参与城市宣传片拍摄、啤酒博物馆导览等深度合作。青岛啤酒集团品牌总监透露:”韩晓楠的教师背景特别宝贵,她能将工业旅游转化为青少年研学项目。”这种产教融合的思路初见成效——啤酒节期间青少年参观者同比增长65%,家庭游客占比创新高。

四、城市形象的柔性传播:欢乐女神的政治经济学

韩晓楠夺冠引发的传播效应值得玩味。社交媒体上#啤酒女神教走秀#话题阅读量破亿,其少儿模特学生组成的”迷你啦啦队”现场助阵的视频获赞超500万。这种”教师+选美冠军”的反差人设,恰好迎合了当代网民对”跨界实力”的追捧。中国社科院新媒体研究中心主任姜奇平认为:”她成功将选美赛事转化为城市教育资源的展示窗口。”

更深层的意义在于城市气质的重塑。当韩晓楠身着融合啤酒花元素的改良旗袍,在德国风情街与巴洛克建筑前留影时,这些画面精准传递着青岛”兼容并蓄”的城市精神。青岛市委书记在啤酒节开幕式上的致辞颇具深意:”我们要让世界看到,青岛不仅有优质的啤酒,更有懂得品味啤酒文化的人民。”这句话或许道破了”啤酒欢乐女神”选拔的真正用意——在泡沫升腾的酒杯中,倒映着一座城市的文化自信与开放胸怀。

发表回复