郑州老夫妇5.5万元养老钱失而复得,民警与市民爱心接力背后,折射老年人”怕子女埋怨”的财产焦虑与代际沟通困境。

2025年8月12日,郑州市金城街菜市场门口发生的一幕温暖了整个城市——一位市民捡到一个装有5.5万元现金的黑色塑料袋并报警,民警经过两天不懈努力,最终将这笔”养老钱”完璧归赵。这看似普通的拾金不昧故事背后,却折射出当代老年人面临的财产安全困境与情感焦虑。当66岁的刘女士从民警手中接过失而复得的现金时,她哽咽道出的”怕子女埋怨”的心声,更值得全社会深思。

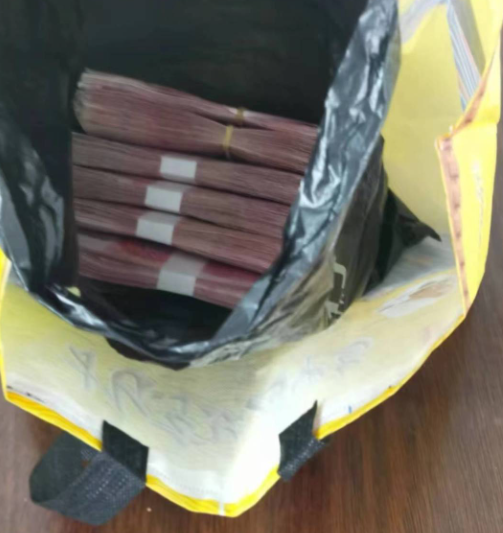

黑色塑料袋里的”养老钱”

8月12日清晨,郑州市管城分局紫荆山南路派出所接到一通特殊报警:一位市民在金城街菜市场门口捡到装有大量现金的塑料袋。民警刘武平赶到现场后,发现黑色塑料袋里整齐捆扎着5.5万元现金。”这么一大笔钱丢失,失主肯定急坏了。”刘武平回忆当时的想法。然而,调取监控、走访群众、原地等候等一系列常规操作后,直到深夜仍无人认领。

转折点出现在民警调整思路后。通过排查辖区银行取款记录,警方发现7月底有位老人曾提取4.5万元现金。顺藤摸瓜,终于联系上了失主刘女士。原来,这笔钱是刘女士夫妇从银行取出准备购买理财产品的积蓄,加上家中存放的1万元现金,合计5.5万元。8月12日早晨,老伴骑着老年代步车载她去银行途中,放在身旁的钱袋不慎滑落。

“不敢报警”背后的老年困境

“钱丢了我们不敢告诉孩子,怕他们埋怨。”刘女士的这句话道出了许多老年人的共同心理。中国人民大学老年学研究所2024年发布的《中国老年人财产安全感调查报告》显示,65岁以上老年人中,有43%曾因财产损失或投资失误遭到子女责备,27%因此产生”报喜不报忧”的心理。

这种”怕子女埋怨”的焦虑并非空穴来风。郑州大学心理学教授王明分析:”当代老年人普遍经历过物质匮乏年代,对钱财格外看重。而他们的子女多成长于经济高速发展期,两代人对待金钱的态度存在明显代际差异。”当老年人遭遇财产损失,子女的第一反应往往是”怎么这么不小心”,而非理解与安慰,这导致许多老人选择隐瞒。

民警的”破案密码”:理解老年人的行为逻辑

在这起案件中,民警的成功很大程度上源于对老年人行为模式的精准把握。”正常情况下,丢失这么大笔钱肯定会立即报警。”办案民警刘武平说,”但考虑到失主可能是老年人,我们特别排查了银行的’非即时报警’线索。”

郑州市公安局的数据显示,2024年全市老年人财物丢失案件中,有61%存在报警延迟现象,主要原因包括:不会使用智能手机报警(38%)、认为报警没用(29%)、怕家人知道(23%)。针对这一特点,郑州警方自2025年起在各派出所设立”老年报案绿色通道”,提供全程陪同服务,并建立”延迟报警追踪机制”。

理财安全:老年人财产管理的”隐形雷区”

此事件还暴露出老年人理财方式的安全隐患。刘女士取出存款转投理财的行为,在老年群体中十分普遍。中国老龄协会2025年数据显示,60岁以上老年人中有58%将银行储蓄转为理财产品,其中23%选择自行携带现金办理转账。

“老年人对手机银行操作不信任,更倾向柜台交易,但这增加了现金携带风险。”金融安全专家李伟指出。更令人担忧的是,许多老年人为获取更高收益,轻信”高息理财”骗局。2024年全国老年人理财诈骗案涉案金额高达37亿元,同比上升15%。

构建老年友好型社会的”安全网”

刘女士的遭遇并非个案,它呼唤着全社会共同构建老年人财产”安全网”。在技术层面,已有银行推出”亲属账户联动提醒”服务,当老年人进行大额交易时,指定亲属会收到通知;在社区层面,北京、上海等地试点”老年财产管家”项目,由志愿者协助管理日常财务;在法律层面,《老年人权益保障法》修订草案拟增设”老年人财产处置权保护”条款。

“这个案例最温暖的部分,是那位没有留下姓名的报警市民。”社会学教授张华评价,”当每个人都愿意为陌生的老人多考虑一步,我们的社会才能真正实现对老年群体的友好。”

从黑色塑料袋里的5.5万元现金,到刘女士那句”怕子女埋怨”的心里话,这个看似简单的失物招领事件,实则映照出老龄化社会面临的深层课题。当民警将现金交还到刘女士手中时,他们归还的不仅是一笔养老钱,更是一位老人对生活的安全感与尊严。在这个快速变迁的时代,我们或许都该学会用更包容的心态,理解父辈们那份小心翼翼背后的时代记忆与情感逻辑。

发表回复