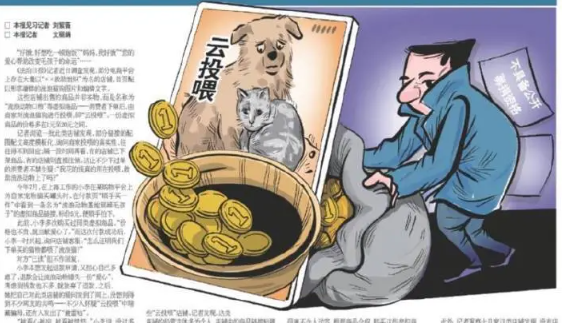

“云投喂”流浪猫狗存在虚假店铺泛滥、资金去向不明等问题,消费者爱心捐款易陷入缺乏监管的信任陷阱。

在这个动动手指就能点外卖、购全球的时代,一种名为“云投喂”的新兴公益模式悄然兴起。只需花费1元到20元,点击购买名为“流浪动物口粮”的虚拟商品,就能为流浪猫狗送去一顿饱餐。这听起来多么美好——既满足了现代人便捷行善的愿望,又为流浪动物带来了生存的希望。然而,在这爱心的外衣下,却暗藏着令人忧心的真相。

当善意遇上“已读不回”

今年七月,上海的小李在为自己的爱猫购买罐头时,像往常一样顺手下单了一份5元的“流浪动物基地照顾毛孩子”虚拟商品。这已是她多次重复的善举,“价格不贵,就当献爱心”。但这次,她多问了一句:“怎么证明猫粮真的喂给了流浪猫?”

消息显示“已读”,但客服始终沉默。这种沉默,与店铺页面上那些凄惨的流浪动物照片、煽情的文字形成了鲜明对比。更令人不安的是,不久后,这家店铺竟然神秘消失了。

小李的遭遇并非个例。北京的周女士也发现了其中的蹊跷:她曾下单的两家“云投喂”店铺,一家清空商品,一家直接关店。当她询问资金去向时,客服的冷漠与店铺“月销10万+”的热销形成强烈反差。“一想到有人利用大家的善意和可怜的流浪小动物行骗,我就生气。”周女士在网上发布“避雷帖”时这样写道。

模板化的悲情与失真的现实

记者调查发现,这些店铺呈现出惊人的相似性:使用高度模板化的悲惨图片和煽情文字,却缺乏实质内容。更令人震惊的是,不同店铺竟然使用同一组救助照片,而经过核实,这些照片盗用于天津一家正规救助基地,该基地明确表示从未授权任何网店使用其形象募捐。

一家名为“××省流浪动物爱心救助中心”的店铺,经查证根本不存在对应的注册机构。而店铺名称与商品配图名称不一致的情况比比皆是,显示出运营的随意性和不专业性。

信任的崩塌:从爱心到疑心

最令人担忧的是这些店铺运营的透明度问题。在记者调查的十几家店铺中,没有一家主动公布账目明细。当被问及资金流向时,多数店铺选择沉默,少数则以“人力物力有限”为由搪塞,仅提供几张动物进食的照片作为交代。

记者亲身体验了六家店铺的购买流程后发现:付款后商品迅速显示“已发货”,一两天内就“已签收”,一周后商品链接纷纷下架。这种快闪式的运营模式,与公益事业应有的透明、持久背道而驰。

更令人咋舌的是其中一家店铺的销量:仅标价1元的“流浪动物爱心捐款”商品就售出10万+,另一个类似链接售出6万余份。按照这个数字计算,单是这两个链接就募集了超过16万元。这些资金的真实去向,成了一个巨大的问号。

公益与商业的边界何在

“云投喂”模式本身并非原罪。在理想状态下,它确实能够利用互联网的便捷性,汇聚零散爱心,形成有效的救助力量。问题在于,当公益行为缺乏有效监管,当爱心成为某些人眼中的商机,信任的桥梁就开始崩塌。

目前,这类店铺大多以个人名义运营,处于监管的灰色地带。它们既不像正规慈善组织需要严格审计,也不像商业实体受到同等程度的消费者权益保护。这种模糊的身份,为不法行为提供了温床。

重建信任:公益需要透明度

面对这些问题,我们不应因噎废食,完全否定“云投喂”的价值,而是需要思考如何建立更加健康、透明的公益生态。

对于消费者而言,在选择“云投喂”时应当保持理性:优先选择有实体基地、可查证的正规救助机构;要求对方提供具体的救助记录和资金使用明细;小额多次捐赠,降低风险。

对于平台方,应当建立更严格的审核机制,对公益类店铺进行资质认证,要求其定期公示账目,建立黑名单制度。

对于监管部门,需要明确这类行为的法律属性,是商业行为还是公益募捐,并据此建立相应的监管框架。

爱心的真谛不应被辜负

每只流浪动物无助的眼神都触动着我们内心最柔软的部分,正是这份感同身受的慈悲,让“云投喂”这种便捷的行善方式得以流行。然而,真正的爱心不仅需要一时冲动,更需要理性与责任。

当我们选择伸出援手时,有权知道自己的善意是否真正送达需要帮助的生命。公益的本质是信任的传递,而信任需要透明度来滋养。

在这个数字化时代,科技为公益带来了新的可能,但也带来了新的挑战。如何让爱心不被辜负,如何让每一份善意都能落地生根,这需要平台、监管部门和每一位爱心人士的共同努力。

下一次,当您看到那些凄惨的动物图片和煽情的文字时,不妨多一份理性思考:您的爱心,是否真的能够抵达需要帮助的生命?答案,不应该是一个沉默的“已读不回”。

发表回复