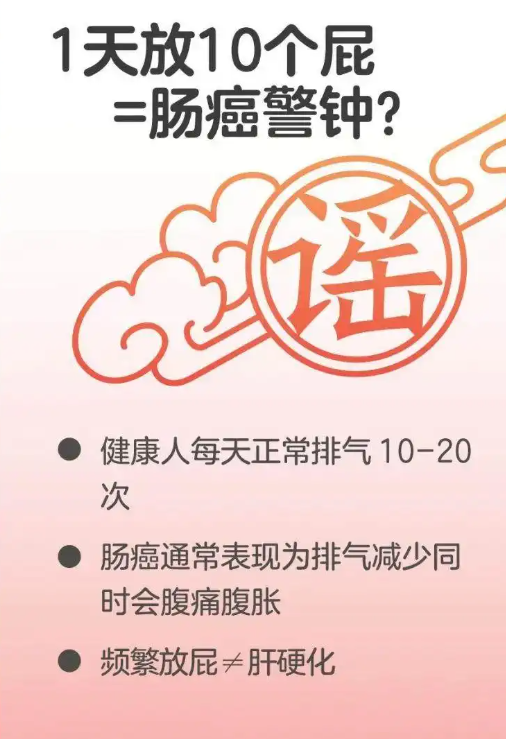

医学专家辟谣”放屁多=肠癌”传言:排气10-20次/日属正常,肠癌典型症状应为排气减少而非增多,呼吁公众理性看待生理现象。

在信息爆炸的时代,一则”一天放10个屁=肠癌警钟”的谣言如同野火般在社交平台蔓延,引发无数人的健康恐慌。中山大学附属第六医院结直肠外科专家周家铭医生的专业辟谣,不仅揭穿了这一毫无科学依据的传言,更折射出当代社会健康信息传播中的深层问题——当碎片化信息遭遇普遍存在的健康焦虑,科学理性如何在这场博弈中守住阵地?

一、被曲解的生理现象:排气机制的医学真相

人体消化系统是一个精密的气体生产工厂。每天500-1500ml的排气量(约10-20次)是肠道正常运作的标志。这些气体主要来源于三个渠道:吞咽空气时的无意摄入、消化液间的化学反应,以及肠道菌群对未吸收营养物质的发酵。值得注意的是,不同食物会产生截然不同的气体——碳水化合物分解产生无味的氢气和二氧化碳,而蛋白质则会产生具有明显臭味的硫化氢。这种差异解释了为何饮食结构调整能显著影响排气特征,而非简单的次数增减。

医学研究表明,肠癌患者反而常见排气减少的现象。肿瘤生长可能导致肠道狭窄或梗阻,影响气体正常通过。周家铭医生强调,肠癌的警示信号应当关注持续性腹痛、便血、排便习惯改变等更为特异的症状,而非将目光局限于排气频率这一高度可变的生理指标。

二、谣言传播的心理机制:健康焦虑的”情绪劫持”

“放屁多=肠癌”这类谣言的病毒式传播,深刻利用了公众的两大心理弱点:对癌症的普遍恐惧和对身体异常的过度敏感。行为心理学研究显示,当信息与潜在致命疾病关联时,人们的分享意愿会提高3-5倍,这正是健康谣言比普通谣言传播更快的原因。

更值得警惕的是,这类谣言制造了双重危害:一方面使健康人群陷入无谓焦虑,另一方面可能让真正的高危群体因”排气正常”而延误就医。美国癌症协会的统计显示,过度关注非特异性症状而忽视典型表现,是导致肠癌确诊延迟的重要因素之一。这种”伪警报”效应,使得原本旨在提高健康意识的谣言,反而成为早期筛查的障碍。

三、功能性腹胀:被忽视的生活因素

排除病理性原因后,绝大多数排气增多案例属于功能性腹胀范畴。饮食结构是首要影响因素:豆类、乳制品、十字花科蔬菜等富含难以吸收的短链碳水化合物(FODMAPs),它们到达结肠后成为菌群的”盛宴”,产生过量气体。现代人饮食中加工食品比例增加,各种食品添加剂也可能干扰正常消化过程。

除饮食外,现代生活方式同样是隐形推手。快节奏进食导致空气吞咽量增加;久坐不动减弱肠道蠕动;甚至持续的精神压力也会通过”脑-肠轴”影响消化功能。一项针对都市白领的调查显示,60%的腹胀症状与工作压力呈正相关,而非器质性疾病。

四、科学鉴谣:健康信息的”免疫接种”

面对泛滥的健康谣言,公众需要建立信息鉴别的”免疫系统”。世界卫生组织推荐的”信息三问”法则具有实用价值:来源是否权威?证据是否充分?结论是否绝对化?正规医学信息通常会在指出可能关联的同时强调”概率”而非”必然”,提供多元解释而非单一归因。

具体到消化健康领域,应当关注权威机构发布的”警示症状清单”。中国抗癌协会发布的《结直肠癌防治指南》中,排气变化甚至未被列入次要症状,而是明确将”持续便血””体重骤降””排便习惯改变超过4周”列为核心警示信号。这种基于大样本研究的专业共识,远比社交媒体上的碎片化断言值得信赖。

五、理性应对:从焦虑到行动的转化

对于确实受排气困扰的人群,阶梯式应对策略更为科学。首先进行2-4周的饮食日记记录,识别可能的食物诱因;随后尝试低FODMAP饮食,观察症状改善情况;若无明显效果,再考虑就医进行呼气试验或肠镜检查。这种循序渐进的方案,既能避免过度医疗,又能确保及时识别真正风险。

医疗机构也需承担更多科普责任。中山六院开展的”消化健康大讲堂”系列活动中,专家通过现场演示肠道模型、展示不同食物产气实验,直观呈现排气机制,这种互动式科普比简单辟谣更能建立公众的科学认知。数据显示,参与过该活动的市民对消化谣言的辨识能力提升达75%。

人体排气这个再普通不过的生理现象,意外成为了检验社会健康素养的试金石。在信息与焦虑齐飞的时代,我们既不必为每日10次排气而惊慌,也不该因”正常放屁”而放松真正需要警惕的信号。或许,培养这种基于证据而非情绪的健康判断力,才是对抗各类谣言的终极武器。毕竟,在健康领域,理性本身就是最好的”益生菌”,它能滋养出不被轻易干扰的科学认知生态系统。

发表回复