河南女子醉驾致三人死亡,庭审中态度冷漠毫无悔意,案件择期宣判引发公众对司法公正的质疑。

2024年9月23日,河南信阳一个初秋的阴天,凉风习习。路口糖葫芦小摊前,三岁男孩刚刚从母亲手中接过鲜红的糖葫芦,一辆失控轿车突然袭来。母亲本能地扑向孩子,父亲用身体挡在母子身前。然而,轿车没有丝毫减速。

等急救人员赶到时,母亲怀中的孩子已经没有了呼吸,那串没吃完的糖葫芦攥在小小的手心里,糖衣化了,黏糊糊地粘在皮肤上。

这场悲剧的肇事者,是一位血液酒精含量高达203mg/100ml的女子——远超我国80mg/100ml的醉驾标准两倍有余。

01 庭审现场:冷漠的肇事者与破碎的家庭

一年后的庭审现场,气氛凝重。肇事女子衣着整洁,发型一丝不苟,却在整个过程中表现得异常冷漠。

当法官询问她对犯罪事实是否有异议时,她竟然翻了个白眼,慢悠悠地回应:“我哪能预料到会撞人?我又不是预言家。”

这句话刺痛了在场所有人的心。受害者母亲猛地站起来,声音嘶哑地质问:“你喝酒的时候没想过开车会害人吗?”肇事女子只是嘴角微挑,脸上没有丝毫愧疚。

与此同时,车主同样态度淡漠,从头到尾几乎没有主动说话。当被问及是否有赔偿意愿时,他只是抿着嘴沉默。

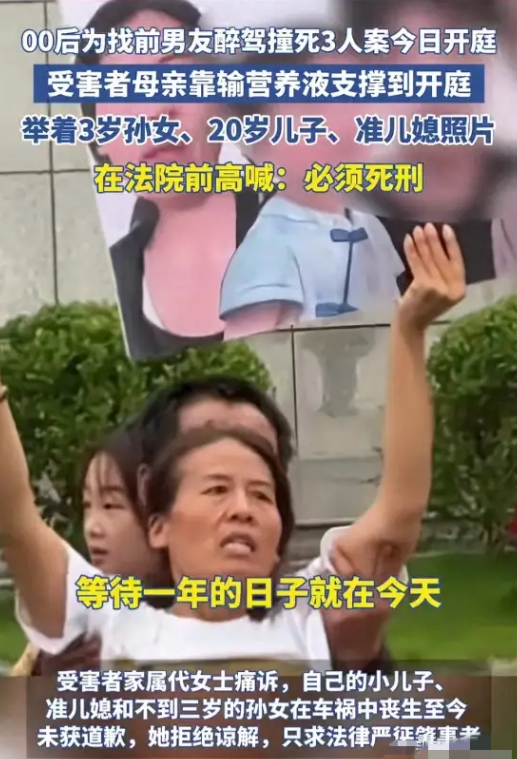

02 庭外场景:受害者家属的无声痛哭

信阳中院门口,阳光炙烈,大理石台阶反射着刺眼的光芒,却温暖不了等候人群的心。

受害者父亲蹲在路边,用粗糙的手掌为妻子擦拭眼泪。擦着擦着,自己的肩膀开始控制不住地发抖——那是种极力压抑的悲伤,比放声痛哭更令人心碎。

妻子哭得浑身发软无法站立,男人二话不说将她背起。他的后背不算宽厚,却挺得笔直,一步一步踩着地上的落叶。脚步声混着落叶的沙沙声,沉重地敲击在每个旁观者的心上。

“这一年里,我们没见过肇事方和车主家的任何人,也没收到过一句道歉。”受害者家属接受采访时说,“去年临近过年时,有人捎来话说‘别提赔偿,我们没多大错’——三条人命,在他们眼里竟然这么轻。”

03 案件回溯:一场本可避免的悲剧

根据案发现场公开的监控画面,事故发生时,孩子的母亲第一时间扑过去护着他,父亲又紧接着挡在母子俩身前。可那辆轿车丝毫没有减速的迹象。

警方检测报告显示,肇事女子血液中的酒精含量为203mg/100ml。稍有常识的人都清楚,这样的酒精浓度下,人的判断力和反应能力已严重超出正常理智范畴。

检察院以危险方法危害公共安全罪对其提起公诉。根据我国刑法规定,该罪名最高可判处死刑。许多民众都在关注这起案件,期待给遇难的一家三口一个公正的交代。

04 庭审结果:择期宣判引发质疑

当法官宣布“因案情重大,本案择期宣判”时,旁听席响起几声轻微的叹息。

“证据都这么齐全了,监控、酒精检测报告、证人证言一样不缺,怎么还需要择期呢?”一位旁听市民道出了许多人心中的疑问。

这样的疑虑不无道理。回顾2019年河南一起类似醉驾肇事案:23岁当事人醉酒后驾车,先后剐蹭多辆车,被劝阻后仍强行逃逸,最终以120-135公里/小时的速度追尾等待信号灯的宝马轿车,导致2人死亡、4人受伤。该案最终以当事人被判处无期徒刑告终。

05 公众质疑:是否有隐情?

这些年来,类似醉驾肇事案件时有发生。细心观察可发现,部分案件中,肇事方往往会以各种理由拖延审判进程。拖延时间越久,受害者家属承受的心理煎熬就越多,公众关注度也会逐渐降低。

此次庭审中,肇事女子的异常坦然态度,让人不禁怀疑:是否早有底气应对后续流程?她的家人曾表示“愿倾尽所有赔偿”,却至今未向受害者家属表达过歉意。这样的“赔偿意愿”,难免让人揣测是否另有考量。

网络上有情绪激动的网友留言“不如以暴制暴”,但这显然不是解决问题的办法。人们期盼的只是一份公正的判决——醉酒驾车致人死亡,就该承担相应的法律责任;漠视生命的行为,不该因为任何外在因素而被轻纵。

06 两个家庭的巨变

这起事故彻底改变了两个家庭的命运。

受害者母亲如今每天抱着孩子的照片入睡,照片边角被眼泪泡得发皱;父亲以前开了家小面馆,出事后再也没心思经营,如今靠打零工维持生计。才一年时间,他的头发就白了大半。

“他们的生活早已支离破碎,肇事方却能在法庭上保持镇定,这样的反差实在让人难以接受。”一位现场旁听者如此说道。

法官敲下法槌宣布“择期宣判”时,肇事女子被带离法庭,脸上没有任何表情。

法院外,那位父亲背着几近昏厥的妻子,正一步一步走下大理石台阶。

阳光照在黏着糖葫芦残渣的路面上,反射出晶莹的光彩,仿佛在祭奠那个再也回不来的三岁生命。

发表回复