毛里塔尼亚深陷千年奴役枷锁,70万世袭奴隶难挣脱,国际干预收效甚微。

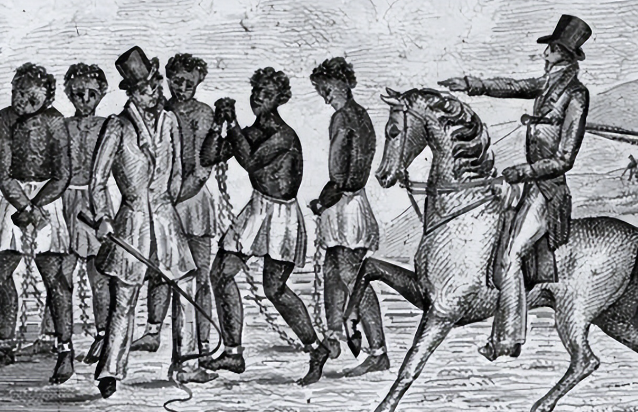

当世界在讨论人工智能、太空探索和气候变化时,毛里塔尼亚仍有约70万人生活在奴隶状态中。他们被迫无偿劳动,与牲畜同住,穿特定颜色的衣服,连婚姻和迁徙都需要获得”主人”的许可。

这个西非国家成为了现代社会的”时空胶囊”,将中世纪的奴隶制完整保留到了21世纪。尽管联合国多次警告、国际社会持续施压,但根深蒂固的奴隶制度依然在这片土地上顽强存在。

01 世袭奴役:生而为奴的现代悲剧

在毛里塔尼亚,奴隶身份是世袭的。孩子一出生就继承了父母的奴隶身份,这种代际传递的奴役制度被称为”哈拉廷”体系。

白摩尔人(阿拉伯-柏柏尔人后裔)基本掌握了政治和经济命脉,而黑摩尔人(哈拉廷人)则被视为”主人的财产”。他们被教育要接受自己的命运,相信服务主人是他们的天职。

2023年《全球奴隶制指数》显示,毛里塔尼亚被列为世界奴隶制”比率”最高的国家,约14.9万人被官方承认处于奴役状态,而本地人权组织估算高达70万,占全国人口20%左右。这还是保守说法,因为很多”奴隶”根本不敢自报家门。

02 历史根源:跨越千年的制度枷锁

毛里塔尼亚的奴隶制可以追溯到中世纪跨撒哈拉贸易时期。阿拉伯-柏柏尔人为了控制黑非洲人,专门建立了一套”世袭奴隶制”系统。

1905年,法国殖民者宣布废除奴隶制,但实际上无力改变当地传统。1960年毛里塔尼亚独立时,这个国家甚至没有一条成体系的反奴隶法。

直到1981年,毛里塔尼亚才成为全球最后一个法律层面上”废奴”的国家。但这只是纸面文章,奴隶主和地方权贵仍然通过各种方式让奴役延续。

03 社会结构:难以逾越的等级鸿沟

毛里塔尼亚社会被严格分层:白摩尔人处于顶层,黑摩尔人(哈拉廷人)处于底层,中间还有一些柏柏尔后裔。

这种社会分层不仅体现在经济地位上,更深深植根于文化观念中。很多人从小被教育:哈拉廷就是”天生要服务主人的人”,白摩尔人则是”高贵”的。挑战这个观念会被社会排斥。

经济落后加剧了这一问题。毛里塔尼亚以农牧业为主,粮食产量常年不够,工业基础几乎为零。贫富差距悬殊,底层群体只能靠”做苦工”糊口,难以摆脱奴役状态。

04 法律困境:有法不依的尴尬现实

虽然毛里塔尼亚在法律上废除了奴隶制,但执法力度极其薄弱。奴隶主能用各种办法钻法律空子,打官司往往赢的是有钱人。

“奴隶”想自救,反而面临各种打压。人权组织IRA-Mauritania的领导人比拉姆达赫阿贝德因揭露奴隶制问题屡次被捕,成为了全球关注毛里塔尼亚奴隶制的”代言人”。

政府对外宣传”已彻底废奴”,但实际行动寥寥。真正敢挺身而出的哈拉廷人很少,因为他们缺乏法律保护和社会支持。

05 国际回应:施压与妥协的平衡游戏

联合国、欧盟、美国都曾对毛里塔尼亚的奴隶制问题表示关切,但实际效果有限。这个国家太依赖国际援助,2024年政府与世界银行和国际货币基金组织谈判,希望通过基建项目和矿产开发换取援助。

欧美国家出于经济稳定考虑,通常只是”口头批评”,极少真正动用制裁。有人建议用经济援助做”交换条件”强制推动反奴隶改革,但毛里塔尼亚政府和奴隶主集团”利益捆绑”,难以”一刀切”解决问题。

06 解放之路:教育、法律与文化的三重变革

要真正打破奴隶制的枷锁,需要多管齐下。法律需要”落地”,让奴隶主真正受到惩罚,但这最难实现,因为奴隶主家族与地方权贵关系密切。

教育是关键。一些国际组织和本地NGO开始尝试”教育扶贫”,为哈拉廷孩子建学校、提供技能培训。只有让哈拉廷人接受教育、掌握技能,才能从根本上摆脱”被奴役”的命运。

文化观念的改变同样重要。一些本地宗教领袖、社会活动家已经开始在清真寺和社群中宣讲”人人平等”,虽然进展缓慢,但正在发生变化。

毛里塔尼亚的奴隶制问题是一面镜子,映照出传统与现代、法律与现实之间的巨大鸿沟。这个问题的解决需要毛里塔尼亚政府真正的政治意愿,也需要国际社会的持续关注和有力行动。

每一次反抗、每一次发声,都是敲开自由大门的第一锤。奴隶制的终结,也许还要经历很长的挣扎和等待,但希望的种子已经埋下。

如果连基本的自由都得不到,那我们的世界和过去到底有多大不同?也许哪天,撒哈拉的风会带来不一样的答案。

发表回复