中国团队成功研发出长期稳定、低侵入的柔性脑机接口系统,实现精准意念操控20多种设备,为运动功能障碍患者带来家用级解决方案希望。

2025年9月,一项发表于国际权威期刊《先进科学》的研究,宣告脑机接口技术迈入一个全新阶段。由中国科学院上海微系统与信息技术研究所、脑虎科技与复旦大学附属华山医院联合研发的通用型植入式柔性脑机接口系统,不仅实现了长达203天的稳定植入,更成功破解了困扰行业多年的“通用性”难题——受试者能够精准用意念操控20多种数字与物理设备。

更令人振奋的是,在相近训练时间下,该系统信息传输速率达到4.15比特/秒,与马斯克旗下Neuralink公司公布的受试者水平相当。不同的是,这项中国技术走的是另一条路——更安全、更温和、更接近人脑友好型植入。

一、什么是柔性脑机接口?为什么它如此重要?

与Neuralink所使用的“深部电极”不同,脑虎科技研发的是一种超柔性、高分辨率的表层电极系统。它不像传统深插电极那样需要刺入大脑组织,而是像一层极薄的“电子网”贴合于大脑皮层表面。

这项技术的三大突破点:

- 高通量采集:采用半导体微纳加工工艺,制成256通道电极阵列,密度高达64通道/平方毫米,信号采集能力比传统电极提高64倍;

- 低侵入植入:电极如蝉翼般轻软,可自然贴附大脑,最大限度减少对脑组织的损伤;

- 长期稳定可靠:加厚引线区和钛合金防水结构保障设备不被体液侵蚀,可持续、稳定工作半年以上。

“这就像是给大脑穿上一件柔软而聪明的‘传感衣’,而不是插入一根钢针。”一位参与研究的工程师如是比喻。

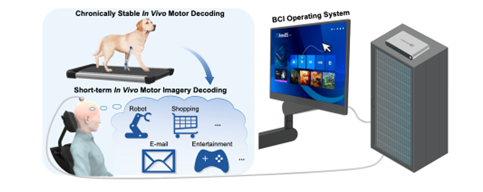

二、意念控制20多种设备:从游戏角色到智能家居

在研究团队发布的视频资料中,一位受试者仅凭“意念”即完成了多项任务:

- 控制屏幕中的游戏角色穿越复杂地图;

- 自如驾驶智能轮椅绕过障碍物;

- 调节智能台灯亮度、切换家中空调模式;

- 在平板电脑上选择App、浏览网页……

这一切的背后,是一套高度通用的脑机接口操作系统在发挥作用。该系统能够将大脑信号转化为标准化指令,从而实现对不同品牌、不同类型设备的统一控制。

受试者共完成25412次训练任务,系统不断学习、适配其神经活动模式,最终达成自然、流畅的意念交互。

三、与Neuralink不同路径:为什么说它“更安全”?

Neuralink选择的是“深部电极”路线,虽能捕捉更精细的神经元信号,却需将电极针插入大脑内部。这种方法创伤大、易引发免疫反应,且信号覆盖范围有限。

而此次中国团队开发的柔性脑机接口,将电极阵列放置在硬膜下、大脑皮层上,不破坏神经组织,大大降低了发炎、排异和长期衰退的风险。

“我们做到了在性能上与Neuralink媲美,却在安全性上显著提升。”脑虎科技创始人陶虎表示,“这是一种更可持续、更易被普通人接受的植入方式。”

四、从实验室到家庭:未来哪些人将受益?

这项技术最直接的应用前景在于医疗康复领域。它未来有望为下列人群提供“家用级”解决方案:

- 运动功能障碍者:如脊髓损伤、渐冻症、中风后遗症患者;

- 语言重建需求者:帮助失语者通过意念合成语音或控制交流设备;

- 重度残疾人士:实现意念控制轮椅、护理床、沟通设备等,重建生活自理能力。

“我们最终的目标不是做出一个实验室样品,而是让这项技术真正进入家庭,成为患者日常生活中的一部分。”研究团队在采访中强调。

五、伦理与未来:当我们真正进入“意念操控”时代

随着脑机接口逐渐走向实用,我们也必须面对随之而来的伦理与社会问题:

- 意念数据属于谁?如何防止它被滥用?

- 脑机接口是否会导致新的数字鸿沟——“有接口”与“无接口”之间的差距?

- 当人类与机器直接“脑联”,如何定义人的自主性与隐私权?

这些已不再是哲学问题,而是技术普及前必须回答的现实议题。

六、下一步:中国脑机接口何去何从?

研究团队透露,下一步将继续优化系统的集成度与适应性,积极推进临床转化,同时探索其在基础科学研究中的价值——例如大脑神经编解码机制、认知过程研究等。

“这不仅仅是一项技术成果,更是我们理解大脑、连接未来的一种方式。”陶虎说。

结语:一项温暖的技术,终将回归于“人”

科技的终极目标从不是替代人类,而是让人更自由、更完整。

这项脑机接口突破的重要意义,不仅在于它的比特率、通道数或设备兼容数,更在于它展现出一种可能性:未来,技术将更温和地融入人类生活,帮助那些被困于身体中的人,重新触摸世界。

正如一位受访患者所言:“它给的不仅是功能,更是希望。”

发表回复