国家特色淡水鱼产业技术体系专家深入河南多地,为水产养殖提供技术指导,推动产业向生态化、智能化、品牌化转型升级。

九月的河南,暑气未消,水波潋滟。

从洛阳陆浑水库的浩渺烟波,到南阳镇平的循环生态示范园;

从方城县育苗池边专注的解剖观察,到信阳出山店水库畔热烈的讨论——

一群特殊的“问诊人”正穿越田野乡间,将科技的火种播撒在中原大地的水域之间。

他们是国家特色淡水鱼产业技术体系的岗站专家。

9月3日至5日,在“全国首个科普月”期间,这支涵盖病毒防控、种质改良、产业实践等多领域的权威团队深入河南三市,开展了一场覆盖产业链关键环节的“科技下沉”行动。

▍陆浑水库:以鱼养水,生态与经济如何共赢?

位于洛阳嵩县的陆浑水库,不仅是豫西重要的大水面养殖基地,更肩负着供水、防洪与生态维护的重任。

今年夏季,零星出现的死鱼现象引起了养殖户的担忧。

专家团队徒步巡查库区、调取水质数据、开展多维研判,最终指出症结:持续高温与干旱导致水位下降,局部水体环境改变引发鱼类应激。

“水库渔业不能只看产量,更要看生态效益。”

中山大学郭长军教授强调。

他建议,应科学调整放流鱼类的品种与数量,充分发挥鱼类净化水体、维护生态平衡的功能,推动实现“以鱼控藻、以水养鱼”的良性循环。

▍镇平样本:鱼菜共生、循环用水,低碳渔业正在发生

在南阳市镇平县绿色循环渔业生态示范园,专家团队细致考察了数字化养殖设备、循环水系统等现代渔业设施。

针对当地资源特点,专家提出可推广“鱼菜共生”系统——蔬菜利用养殖水体中的养分生长,同时自然净化水质,形成零污染、双收益的种养模式。

中国水产科学研究院珠江所赵建研究员指出:“河南水温适宜、市场广阔,应重点发展鳜鱼、乌鳢等高价值品种,同时依托现有观赏鱼产业基础,推动工厂化循环水养殖,实现从传统养殖向高效、智能、绿色的现代化渔业跃升。”

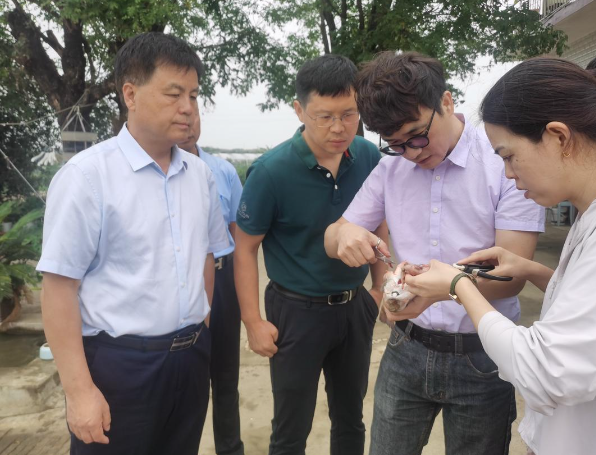

▍方城苗场:一粒“良种”,如何撬动产业未来?

“苗种是渔业的芯片!”在方城县望花亭育苗场,专家亲手解剖鲈鱼、观察腮丝和内脏健康状况,向养殖户详解苗种培育的关键技术。

“只有良种,才能抗病强、长得快、效益高。”

专家建议,河南应加强本土化良种选育,结合地域气候与养殖条件,培育出更适合本地环境的优质品种,从源头提升产业竞争力。

苗场负责人现场回应,将按专家指导优化育苗工艺,为周边养殖户提供更可靠的鱼苗支持。

▍出山店愿景:打造辐射全国的特色鱼良种繁育中心

淮河干流上的出山店水库,水质清澈、生态优越,是发展特色渔业的潜力区域。

专家团队与信阳当地政府、渔业部门深入交流,提出多项长远建议:

建设高标准乌鳢等品种良种基地、发展集约化工厂养殖、推进设施改造和品牌建设……

每一步,都致力于将这里打造成引领中原、辐射全国的淡水鱼产业新高地。

▍科技赋能,水活鱼跃:河南渔业正迎来新机遇

“河南不仅是粮食大省,也是淡水渔业大省——跨越四大水系,坐拥万亩水库池塘,产业基础雄厚。”

国家特色淡水鱼体系郑州综合试验站站长、河南省水产科学研究院院长吕军研究员总结道。

他表示,接下来将持续推动与国家体系专家团队的深度合作,让科技真正成为产业发展的核心引擎。

从“靠经验”到“靠科学”,从“追求产量”到“生态效益共赢”,

河南渔业正在专家的引领下悄然转型。

这是一场发生在池塘水库边的“课堂”,

也是一场关乎乡村振兴、百姓致富的产业实践。

清水润泽,科技生辉,中原渔业正迎来一个“水活鱼跃”的明天。

注:本文基于国家特色淡水鱼产业技术体系河南调研行动采写,内容源自河南日报报道及科研团队公开材料。

发表回复