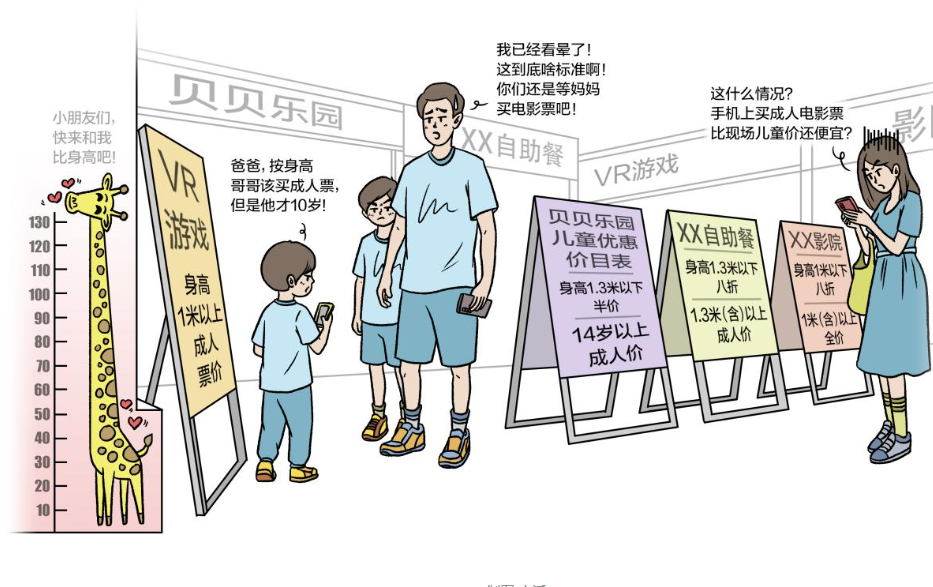

”儿童票标准争议凸显公平困境:身高划线过时,专家呼吁建立’年龄为主、身高为辅’新规保障儿童权益。”

2025年暑期,上海环球港主题乐园因一名10岁儿童因身高超标被拒儿童票,再次引爆关于儿童票判定标准的争议。数据显示,中国12岁儿童平均身高已突破1.5米,但全国景区仍普遍沿用1.2-1.4米的旧标准。这场持续二十余年的标准之争,背后是法律公平、商业利益与儿童权益的复杂博弈。

一、标准乱象:同岁不同价的现实困境

- “高个子儿童”的尴尬

- 案例:天津某海洋公园要求身高1.5米的10岁儿童购买全价票(240元),而同行的持学生证大学生仅需195元。

- 数据:2024年疾控统计显示,12岁儿童平均身高已达1.53米,远超景区普遍设定的1.4米上限。

- 全国标准的“拼图式”分布

- 铁路:实名制下按年龄(6-14岁),非实名制按身高(1.2-1.5米)。

- 景区:

- 上海迪士尼:3-11岁或1.0-1.4米

- 北京野生动物园:仅认身高1.0米以下免票

- 河南16家景区:全面实行年龄标准

二、争议焦点:身高与年龄的双重局限

- 身高标准的“三大原罪”

- 歧视性:2025年调查显示,67%家长认为“身高歧视”剥夺高个子儿童福利。

- 滞后性:现行1.2-1.4米标准基于1990年代儿童身高数据,与当前营养水平脱节。

- 逻辑悖论:若身高不足的成年人可享优惠,则违背儿童票初衷;若不可,则证明身高非合理标准。

- 年龄标准的实操难题

- 核验成本:上海海昌海洋公园测算,实名核验年龄会使入园效率降低30%。

- 安全冲突:过山车等设施需以身高保障安全,年龄无法替代。

三、破局路径:双轨制如何走向公平?

- 立法推动:从“软建议”到“硬约束”

- 现行《未成年人保护法》仅规定“应优惠”,未明确标准。专家呼吁将“年龄为主、身高为辅”写入《旅游法》实施细则。

- 技术赋能:电子证照的普及

- 上海试点“儿童电子身份手环”,扫码即可显示年龄、身高双信息,核验时间缩短至3秒。

- 动态调整机制

- 建议每5年根据卫健委儿童身高数据更新标准,如2025-2030年将免票身高上限调至1.5米。

- 商业补偿政策

- 对实行年龄标准的景区给予税收优惠,如广州对“双轨制”景区减免10%增值税。

当儿童票标准从“测量争议”升级为“权利命题”,我们需要的不只是技术修补,更是理念革新——儿童福利的本质是普惠而非筛选。正如北京青少年法律援助中心指出:“一个12岁孩子无论身高1.4米还是1.8米,都应平等享受‘儿童’身份赋予的权益。”

发表回复