广州一店铺店员倒车时不慎压坏路边无人机,机主索赔1.2万元引发“新型碰瓷”争议,网友质疑其违规停放且涉嫌黑飞,警方已介入调查。

2025年9月,广州一家普通杂货店门口,一场因无人机引发的赔偿纠纷正在上演。李女士的弟弟像往常一样驾驶三轮车出门送货,却在倒车时传来“咔嚓”一声脆响——一辆银灰色的无人机被压在车轮下,随之而来的是机主1.4万元的天价索赔要求。这起看似普通的意外,却在网络上引发轩然大波,被网友质疑为“新型碰瓷手段”。

事件回顾:20分钟无人看管的无人机

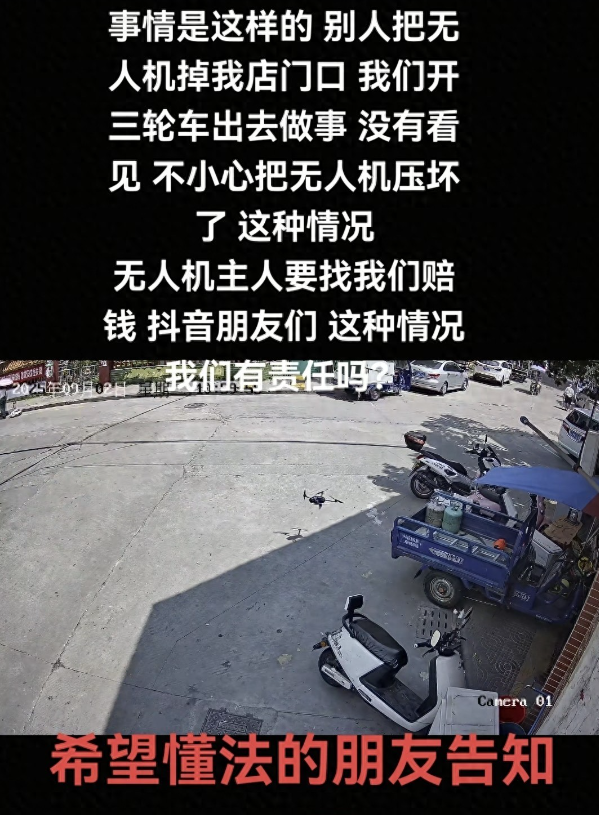

根据店铺监控显示,9月2日上午10时59分,一架长约30厘米的银灰色无人机悄然降落在杂货店门前的空地上。这个区域紧邻人行道,既是店员停放三轮车的地方,也是顾客临时驻足场所,周围没有任何禁停标识。

令人疑惑的是,无人机降落后长达20分钟内无人问津。直到11时03分,李女士的弟弟启动三轮车倒车时,由于无人机恰好处于视觉盲区,车轮不慎压过机身,造成外壳破裂、螺旋桨断裂。

当机主——一位二十多岁的男子最终出现时,情绪激动地要求全额赔偿1.4万元,并出示了一个月前的购买记录。在协商过程中,虽然将金额降至1.2万元,但仍坚持要求店主承担80%的责任。

网友热议:是意外还是“碰瓷”?

李女士将事件视频发布网络后,迅速引发热议。大多数网友质疑机主存在“恶意碰瓷”嫌疑:

“求问店铺地址,我也想‘不小心’压到无人机,正好缺个新手机钱。”一条调侃的评论获得了高赞,道出了许多人对“天价索赔”的不满。

更有网友犀利指出:“之前见过故意把自行车、电动车停在机动车盲区的碰瓷,现在升级到用无人机了?这成本也太高了,不怕赔本吗?”

从法律角度,专业人士分析认为:根据《民法典》相关规定,机主未对无人机尽到保管义务,将其放置在高风险区域且长时间无人看管,存在主要过错;而店员倒车时未仔细观察周边环境,仅存在次要过错。机主提出的80%赔偿责任要求明显不合理。

深层问题:无人机管理的灰色地带

这起纠纷暴露了无人机监管存在的漏洞。根据《民用无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,无人机飞行需要进行实名登记,在市区等人口密集区域飞行还需提前报备。

网友们纷纷提出质疑:机主是否完成了登记和报备?是否涉嫌“黑飞”?如果存在违规操作,不仅不应获得赔偿,还应接受相应处罚。

更有人发现机主提供的购买记录存在疑点:“截图里的店铺名称看起来像个小网店,没有官方授权标识,说不定是二手翻新机,实际价值根本没那么高。”

责任划分:法律视角的公正解读

从法律角度看,这起纠纷的责任划分应当基于过错程度。机主的主要过错体现在三个方面:

一是未履行保管义务。价值万元的设备随意放置在公共场所且长时间无人看管;二是违规停放。店铺门口属于公共通行区域,并非无人机的合法起降点;三是可能存在的违规飞行操作。

而店员的过错仅在于倒车时未尽到完全谨慎的注意义务,但考虑到无人机的隐蔽性和突发性,过错程度较轻。

合理的责任划分应该是机主承担主要责任(70%-80%),店员承担次要责任(20%-30%)。机主提出的索赔要求显然不符合法律原则。

警示意义:公众该如何应对?

这起事件为公众敲响了警钟。随着科技产品的普及,新型纠纷不断出现,我们需要:

首先,提高安全意识。无论是驾驶车辆还是在公共区域活动,都应仔细观察周边环境;其次,保留证据。遇到类似情况,及时保存监控视频、现场照片等证据;最后,依法维权。不盲目妥协,通过报警、咨询律师等合法途径解决纠纷。

目前,李女士已向当地派出所报案,警方正在核实无人机的登记情况和实际价值。机主在警方介入后态度软化,不再坚持1.2万元的赔偿要求,双方正在进一步协商中。

科技与规则的平衡

这起“无人机碰瓷”争议,折射出科技快速发展与规则建设之间的落差。如何在享受科技便利的同时,维护好公共秩序与个人权益,成为亟待解决的社会课题。

无人机的管理需要监管部门、使用者和公众共同努力:完善登记和报备制度、加大违规处罚力度、提高使用者的合规意识。只有这样,才能避免科技产品成为新型纠纷的源头。

发表回复