南京抗日航空烈士纪念馆新增14位美国籍抗日航空英烈名录,并完成62人信息勘误,彰显中美两国共同抗战的历史记忆与和平愿景。

2025年9月5日上午9时,南京抗日航空烈士纪念馆内,松柏苍翠,气氛庄严肃穆。阳光透过树叶洒在镌刻着无数英名的纪念碑上,仿佛在轻轻抚慰那些长眠异国的灵魂。这一天,纪念馆完成了对美国籍抗日航空英烈名录的首次增补和勘误,14位曾经被遗忘的英雄终于找到了他们应有的历史位置。

历史的回响:14个名字背后的壮烈史诗

此次增补的14位英烈中,12人来自二战史上著名的“杜立特突袭行动”。1942年4月18日,80名美国飞行员在詹姆斯·杜立特中校的率领下,驾驶16架B-25轰炸机冒险空袭东京,这是美国在太平洋战场对日本发动的首次反击。完成任务后,由于燃油不足,15架飞机在中国境内坠毁或迫降,其中多数在浙江衢州一带。中国军民冒着生命危险,全力营救这些来自异国的勇士。

“这些英烈的名单由浙江衢州杜立特行动纪念馆提供,每一个名字背后都是一段可歌可泣的故事。”南京抗日航空烈士纪念馆工作人员杨月红告诉记者。经过严格的资料查证与专家审核,确认这些英烈均在中缅印战场上为抗击日本法西斯而牺牲,符合补刻条件。

跨越太平洋的友谊:中美携手抗战的见证

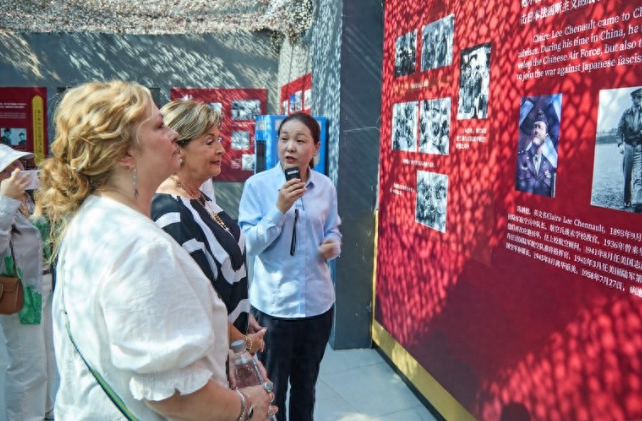

在庄重的凭吊仪式上,美国飞虎队创始人陈纳德将军的外孙女嘉兰蕙带着重外孙女罗宾斯,一同向抗日航空烈士纪念碑敬献鲜花。望着纪念碑上新镌刻的名字,嘉兰蕙动情地说:“人没有被遗忘,就不算真正的死去。我们决不能忘记他们的牺牲,正是他们的付出让我们能够站在这里。”

嘉兰蕙还捐赠了一幅“驼峰空运”主题油画,讲述了抗战期间中美飞行员共同开辟“驼峰航线”的壮举。这条被称为“飞行棺材”的航线,是当时世界上最危险的航线之一,在三年多时间里,中美两国共损失飞机500多架,牺牲飞行员1500多人。正是这条航线,在中國物资通道被全面封锁时,成为了支撑中国抗战的生命线。

珍贵史料:穿越烽火的记忆

此次活动也是抗战文物史料的盛会。抗日航空英烈鲁美音的侄孙鲁照宁捐赠了32件(套)珍贵文物,包括报纸、照片、徽章等。其中一张1945年8月9日的《驼峰快讯》报和3张杜立特与儿子的原版新闻图片,尤为珍贵。

“这张照片的背景是数架美军C-47运输机,他们当时承担运送中国战区受降人员到南京接受日本投降的任务,是中国战区受降这一历史事件的重要物证。”鲁照宁指着一张黑白照片介绍道。照片背面用英文写着“1945年9月,日军士兵在南京机场巡逻”,无声地诉说着那段历史的重要转折。

陈端纮英烈的侄孙陈钢则带来了叔公在抗战时期写下的日记。这些泛黄的纸页记录了一位热爱体育、读书与生活的青年,在国家危难之际毅然从军报国的心路历程。“透过日记,我们能看到那个时代青年对国家前途命运的担忧,以及保家卫国的决心与勇气。”杨月红说。

数字背后的生命:从4299到4313

此次增补和勘误后,南京抗日航空烈士纪念馆美国籍抗日航空英烈名录总人数达到2605人,各国抗日航空英烈名录总人数达到4313人。每一个数字都代表着一个鲜活的生命,一个为和平献出一切的勇士。

纪念馆方面表示,这项工作中充满了挑战。“有些英烈的信息残缺不全,有的只有姓名,有的只有部队编号。我们需要通过各种渠道,一点一点地拼凑出他们的完整信息。”杨月红说,“但每当又一个名字被确认,那种喜悦和欣慰无以言表。”

和平的使命:跨越国界的纪念

嘉兰蕙在参观“同盟作战 记忆永恒——美国援华历史专篇”展厅时表示,如今她将维护和平视作自己的使命。“通过坦诚的对话和沟通,人们可以增进理解,化解分歧,从而避免战争。”她相信,这也是所有热爱和平的人们共同的责任。

此次增补英烈名单的活动,不仅是历史的回溯,更是对未来的启示。它提醒着人们,在二战期间,中美两国曾经并肩作战,共同为世界和平与正义而战。这种跨越国界的合作精神,在当今世界依然具有重要的现实意义。

永恒的铭记:让每一个牺牲都不被遗忘

南京抗日航空烈士纪念馆表示,他们将持续开展英烈信息征集和研究工作,期待更多的英烈事迹被发现,让后人能够铭记历史、珍惜和平。

“我们要做好史料征集、研究,宣传展示等多方面的工作,讲好这段历史,讲好中国抗战故事,传播和平声音。”杨月红说。

青山埋忠骨,史册载功勋。随着14位英烈名字被镌刻在纪念碑上,他们的故事将永远被铭记。这座纪念馆不仅是对过去的回顾,更是对未来的承诺:无论时代如何变迁,那些为和平和正义献出生命的人们,将永远活在人们的记忆中。

在这个和平的年代,我们缅怀那些在烽火岁月中献出生命的英烈,更要珍惜来之不易的和平。每一次对历史的回顾,都是为了更好地走向未来;每一个被铭记的名字,都是连接过去与未来的桥梁。南京抗日航空烈士纪念馆的这次增补活动,不仅是对历史的尊重,更是对和平的坚守。

发表回复