深夜效应是指人们在晚上11点半后因生理节律变化、情绪波动和认知资源枯竭,容易做出冲动决策和情绪化行为,导致第二天后悔的现象。

深夜时分,当城市逐渐安静下来,我们的手机屏幕却依然亮着——购物车里多了几件根本不需要的商品,社交媒体上发布了第二天醒来就后悔的感言,或者给前任发去了那条”最近好吗?”的信息。这种深夜特有的”脑回路短路”现象最近以”不要相信晚上十一点半后的大脑”为题登上热搜,引发了无数网友的共鸣。心理学将这种现象称为”深夜效应”,它揭示了人类大脑在夜间的”叛逆期”表现:理性下线,感性当家,做出各种匪夷所思的决定。本文将深入探讨深夜效应的神经机制与心理根源,分析其对生活决策的潜在危害,并提供科学有效的应对策略,帮助读者重建健康的夜间认知秩序。

深夜大脑的”化学叛乱”:褪黑素、多巴胺与皮质醇的三重奏

当夜幕降临,我们的大脑并非平静地准备休息,而是经历着一场复杂的化学物质变动。褪黑素作为”睡眠激素”,通常在深夜达到分泌峰值,它的增加不仅促使我们感到困倦,还会抑制前额叶皮层的活动——这正是我们理性思考与自我控制的中枢司令部。与此同时,松果体释放的类致幻物质进一步加剧了思维的跳跃性与非理性,仿佛给大脑蒙上了一层滤镜,让一切决定都显得”合理”又”迫切”。

更令人不安的是,熬夜时多巴胺与皮质醇这对”矛盾搭档”的异常活跃。多巴胺作为”快感激素”,在深夜异常升高,驱使我们不断寻求即时满足——刷短视频停不下来、点开一包又一包零食、冲动购买根本不需要的商品,都是多巴胺在作祟。讽刺的是,与此同时,压力激素皮质醇也在同步上升,导致焦虑感倍增。这种”既兴奋又焦虑”的神经化学鸡尾酒,正是深夜emo(情绪化)与冲动决策的生理基础。

神经影像学研究还发现,深夜时分大脑的默认模式网络(Default Mode Network)异常活跃。这套神经网络负责自我反思与内心独白,当其过度活跃时,我们会陷入对过往痛苦经历的反复回想,形成”越想越痛苦→越痛苦越想”的恶性循环。数据显示,夜间独处时,人对负面事件的回想强度是白天的2.4倍,这解释了为什么深夜常常成为”情感灾难”的高发时段——那些不该发送的信息、不该拨打的电话、不该做出的承诺,大多诞生于这个大脑自我反思功能”过载”的状态。

从冲动消费到关系危机:深夜效应的”社会破坏力”

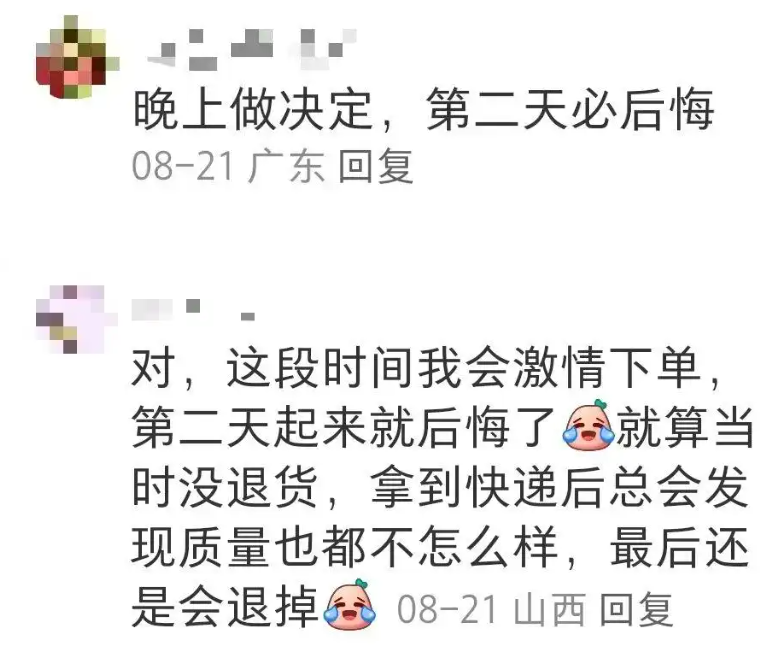

深夜效应远不止是个人情绪的波动,它在现实生活中制造了一系列”次生灾害”。购物平台的销售数据揭示了一个有趣现象:夜间10点至凌晨2点的订单中,退货率比日间高出37%,且”冲动型商品”(如不必要的家居装饰、夸张的服饰、新奇小家电)占比显著提升。这些数字背后,是无数消费者第二天醒来后的懊恼:”我为什么要买这个?”

社交媒体平台同样见证了深夜效应的威力。某社交软件的数据分析显示,夜间删除动态的比例是白天的2.8倍,而”后悔发送”的消息中,83%发布于晚上11点之后。这些数据印证了网友的调侃:”晚上感情泛滥,白天想钻地缝”。更严重的是人际关系领域,许多关系裂痕始于深夜的冲动言论或过度倾诉,这些在理性思维”离线”状态下做出的沟通选择,往往带来第二天无法挽回的后果。

深夜效应还创造了一种奇特的”效率幻觉”。部分人声称自己在深夜工作效率突飞猛进,但这种”高效”往往伴随着第二天的认知功能下降。睡眠科学家指出,这种状态类似于轻度躁狂,看似创造力爆发,实则缺乏系统性思考能力,产出的内容经常在日光下显得支离破碎或过于激进。更不用说熬夜工作对次日注意力、记忆力和情绪调节能力的持久伤害——用第二天的整体状态为代价换取几小时的”高效”,从长远看无疑是得不偿失。

驯服夜间大脑:从神经科学到行为干预的实战策略

对抗深夜效应并非简单地”早点睡觉”,而需要一套基于神经科学的行为干预体系。首要原则是控制环境刺激。从晚上10点开始,应将室内灯光切换为暖色调(色温低于3000K),并启用电子设备的蓝光过滤功能,因为蓝光会抑制褪黑素分泌,扰乱自然的睡眠-觉醒周期。更极致的做法是使用手机”专注模式”彻底屏蔽购物和短视频APP,将社交软件设为”勿扰模式”,减少外界信息对已经敏感化的夜间大脑的刺激。

认知重定向技术是打破深夜负面思维循环的有效工具。当陷入痛苦回想时,可以大声说”停!”(这个简单的动作能激活大脑的停止机制),然后立即写下三个具体而积极的行动目标(如”明早7点去公园跑步”),强制切换思维频道。另一个有效方法是准备”夜间思维清单”:睡前1小时明确列出”可思考内容”(如明天的工作计划、周末聚会安排)和”禁止思考内容”(如工作矛盾、学习压力),训练大脑定向聚焦,避免思维在夜间”脱缰”。

饮食调整在应对深夜效应中常被忽视却至关重要。晚间应避免咖啡因、高糖和辛辣油腻食物,这些不仅影响睡眠质量,还会加剧情绪波动。相反,富含色氨酸的食物(如香蕉、牛奶、坚果)能促进血清素合成,帮助情绪稳定。值得注意的是,许多人在深夜渴望高油高糖食品,这实际上是睡眠不足的表现——瘦素(抑制食欲)与胃饥饿素(刺激食欲)的分泌平衡被打破,形成”越睡不够越想吃,越吃越睡不好”的恶性循环。

对于必须夜间工作的人群,结构化工作法可以最大限度减少深夜效应的负面影响。如果灵感突现,允许专注工作不超过90分钟,但必须提前设定闹钟强制休息。更理想的是采用”90-20循环”:工作90分钟后强制休息20分钟,期间进行轻度拉伸或冥想,避免大脑陷入单一模式的疲劳状态。记住,夜间工作的产出质量高度依赖这种纪律性——没有约束的深夜工作,往往导致第二天需要花更多时间修正夜间做出的草率决定。

睡眠剥夺的隐形代价:从认知损伤到健康危机

长期向深夜效应妥协,后果远不止次日的困倦。慢性睡眠剥夺会引发一系列认知功能衰退。《自然》子刊的研究表明,睡眠不足会显著降低注意力、记忆力和执行功能,导致反应迟钝。神经影像学显示,长期缺觉者的海马体(负责记忆形成)体积明显缩小,前额叶皮层活动受限,就像手机降频运行——系统变得卡顿,处理能力大幅下降。更令人担忧的是,睡眠不足对反应时间的影响堪比酒驾:连续24小时不睡眠的反应时间,相当于血液酒精浓度0.1%(我国醉驾标准为0.08%)。

情绪调节能力的损伤同样显著。杏仁核(大脑的”威胁探测中心”)在睡眠不足时异常活跃,使人更容易焦虑、恐惧和愤怒。研究发现,缺觉者倾向于对他人表情做负面解读,原本中性的表情被误读为敌意或轻视。这解释了为什么睡眠不足的人更容易与人发生冲突——不是世界变得更糟糕,而是疲惫的大脑戴上了一副”负面滤镜”看待一切。

从长远看,慢性睡眠剥夺与多种健康风险相关。包括免疫力下降、心血管疾病风险增加、二型糖尿病发病率上升,甚至阿尔茨海默病的病理蛋白清除效率降低。当我们一次次屈服于深夜效应的诱惑,实际上是在透支未来的健康资本。现代社会常将”少睡”等同于”努力”,但科学数据告诉我们:持续剥夺睡眠不是在创造价值,而是在积累身心危机。

重建昼夜节律:从对抗到共处的智慧

理解深夜效应的最终目的不是彻底消除它(这也不可能),而是学会与我们的生理节律智慧共处。首先需要认识到,夜间认知风格的变化是人类进化的一部分——在史前时代,部落需要有人保持夜间警觉,这种”守夜人效应”可能深植于我们的基因中。现代社会的问题不在于夜间思维活跃,而在于我们滥用这种状态做出影响日间的重大决定。

建立昼夜分工的认知策略是更可持续的解决方案。将逻辑分析、重大决策、复杂沟通等需要理性参与的任务安排在白天;而将创意发散、艺术创作、个人反思等适合感性主导的活动适度安排在夜间,但设定严格的边界(如不立即执行夜间产生的创意,留待白天评估)。这种分工既尊重了大脑的自然节律,又避免了夜间效应的破坏性后果。

对于真正受夜间思维困扰的人,专业干预可能是必要的。认知行为疗法对失眠(CBT-I)已被证明能有效重建健康的睡眠-觉醒周期,其核心是打破”床=清醒”的错误关联,重新建立”床=睡眠”的条件反射。在极端情况下,医生可能会建议短期使用褪黑素补充剂或其它药物,但这些都应在专业监督下进行,避免形成依赖。

最终,我们需要改变社会对睡眠的集体态度。将”熬夜”浪漫化为”努力”或”创造力”的表现是一种危险的文化迷思。真正的效率与创造力来自于尊重生理规律的可持续实践,而非对抗自然的自我消耗。当我们学会倾听身体的信号,在适当的时间做适合的事,不仅能够避免那些令人懊悔的”深夜操作”,还能在日间展现出更清晰的思维、更稳定的情绪和更高效的决策——这才是聪明大脑应有的运作方式。

发表回复