八旬老人为相亲篡改身份证年龄折射老年婚恋困境,社会应构建更包容的银发婚恋生态。

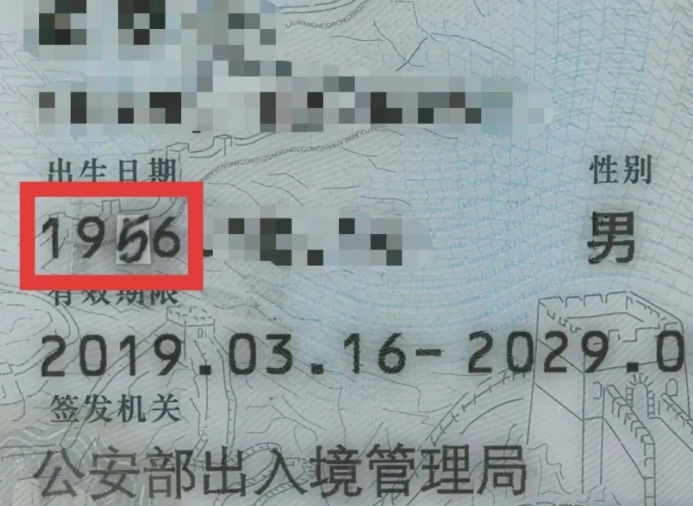

在深圳罗湖口岸的边检窗口前,79岁的程阿伯与他的”减龄”身份证引发了一场既令人啼笑皆非又发人深省的闹剧。这位满头白发的老人,为了迎合相亲对象”希望寻找六十多岁老伴”的要求,竟用写着数字”5″的小纸块将1946年的出生年份改为1956年。这场看似荒诞的”证件美容”事件,折射出当代中国老年人婚恋困境的深层社会问题。

一场被”棒打鸳鸯”的黄昏恋

程阿伯的故事始于妻子去世后的孤独岁月。在子女的安排下,他与相亲对象”翠花”相识,并迅速坠入情网。当”翠花”无意间透露希望找”六十多岁的老伴”时,这位痴情的老人选择了最原始的”减龄”方式——用单面胶将身份证上的出生年份从”1946″改为”1956″。这种看似幼稚的行为背后,是一个孤独灵魂对陪伴的渴望。

在口岸被边检民警查获时,程阿伯的第一反应不是担心法律后果,而是请求民警”不要把这个事情告诉’翠花’”,因为”怕她知道后会嫌弃我老”。这种小心翼翼的维护,道出了多少老年人在婚恋市场上的自卑与无奈。最终,因初次违法且情节轻微,程阿伯仅受到教育处理,但这出闹剧引发的思考远未结束。

数字背后的老年婚恋困境

程阿伯的案例并非孤例。根据中国老龄科研中心的调查,我国60岁以上丧偶老年人中,有再婚意愿的比例高达37.5%,但实际再婚率仅为6.8%。这一巨大落差背后,是多重社会因素的共同作用:

年龄歧视的隐形枷锁:在婚恋市场上,”越年轻越好”似乎成为不言而喻的规则。某知名老年相亲节目的数据显示,75岁以上老年人的配对成功率不足10%,而60-65岁群体则高达45%。这种年龄歧视迫使许多老年人像程阿伯一样,想方设法”减龄”。

代际观念的激烈冲突:程阿伯子女为他安排相亲的行为,反映了年轻一代对父母晚年生活的关心。但另一项调查显示,48%的子女对父母再婚持保留态度,担心财产纠纷和家庭关系复杂化。这种矛盾心理形成了老年人追求幸福的隐形障碍。

社交渠道的严重匮乏:程阿伯通过传统相亲认识”翠花”,这也是大多数老年人的主要交友方式。中国老年协会的数据表明,65岁以上老年人中,仅有12%会使用婚恋网站或社交软件,线下活动场所的不足进一步限制了他们的社交半径。

法律与人情的边界思考

程阿伯篡改身份证的行为明显违反了《中华人民共和国出境入境管理法》,但执法机关最终选择了教育而非处罚。这种柔性执法体现了法律的人文关怀,也引发了对老年人特殊需求的关注。

在老龄化加速的今天,如何为老年人创造更友好的婚恋环境成为社会新课题。上海某社区尝试的”老年情感服务站”提供了一种可能——通过专业心理咨询和法律援助,帮助老年人建立健康的情感观念和交往方式。北京某区法院设立的”老年家事法庭”,则专门处理涉及老年人婚姻、继承等案件,用司法温度守护夕阳红。

从”减龄”闹剧到社会反思

程阿伯的故事之所以引发广泛共鸣,是因为它触及了当代社会的一个痛点:我们是否给予了老年人追求幸福的基本尊重?当年轻人可以大方谈论”姐弟恋”、”年龄不是问题”时,老年人却要为十岁的年龄差遮遮掩掩。

日本应对”超老龄社会”的经验或许值得借鉴。东京政府推出的”银发婚恋支持计划”,不仅提供交友平台,还组织”模拟约会”活动帮助老年人重建社交信心。荷兰的”代际共居项目”则让年轻人与老年人共同生活,打破年龄隔阂。

回到程阿伯的故事,我们不禁要问:如果社会对老年婚恋更包容,如果子女对父母的情感需求更理解,如果”翠花”们对年龄差异更宽容,这位老人是否还需要冒险”减龄”?

构建老年友好型婚恋生态

破解老年婚恋困境需要多方合力:

政策层面:应完善老年人权益保障法规,明确反对年龄歧视;鼓励社区开展老年交友活动,提供安全可靠的社交平台。

社会层面:媒体应减少对”老少恋”的猎奇报道,转而倡导健康的老年婚恋观;婚恋机构可开发适合老年人的服务产品,如”银发婚恋顾问”。

家庭层面:子女需要理解父母的情感需求,以开放态度支持父母追求幸福;同时通过法律咨询等方式,提前规避可能的财产纠纷。

个人层面:老年人自身也要树立信心,认识到爱情没有年龄限制;积极参与社交活动,拓展生活圈子。

程阿伯的”减龄”闹剧终将过去,但它留下的思考应当延续。在老龄化日益加深的中国,如何让每个老人都能尊严地追求幸福,不仅关乎个体福祉,更是衡量社会文明程度的重要标尺。当我们不再把老年婚恋视为”黄昏恋”,而是人生常态时,或许就能少一些”证件美容”的闹剧,多一些”执子之手,与子偕老”的佳话。

发表回复