中国”以竹代石”技术突破:千年竹材变身高强度建筑骨料,破解建筑业碳减排难题,引领全球绿色建材革命。

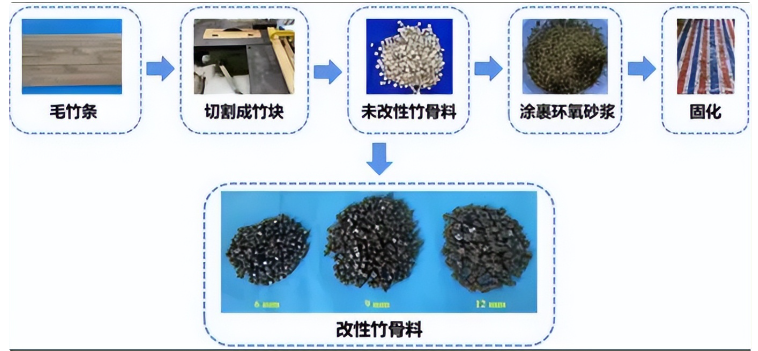

在四川宜宾的竹海深处,一场静默的材料革命正在改变世界建筑业的游戏规则。南京林业大学的科研团队从4800年前的古蜀文明中汲取智慧,将普通的竹子转化为高强度建筑骨料,创造出抗压强度达传统混凝土70%的”竹骨料混凝土”。这项突破性技术不仅颠覆了传统建材体系,更在全球碳中和背景下,为中国竹产业开辟了万亿级市场空间。

千年智慧与现代科技的完美融合

成都平原的考古发现揭示了令人惊叹的先民智慧——宝墩古城遗址的城墙基槽中,竹材与泥土的复合结构已存在4800年;三星堆祭祀坑的竹骨墙遗存,印证了古人”以竹代石”的营造技艺。这种源自新石器时代的建筑智慧,如今通过现代材料科学重获新生。

南京林业大学团队通过结构重组工艺,使竹材具备碎石级硬度。实验室数据显示,竹材在特定处理后可形成蜂窝状微结构,其纵向抗压强度达到120MPa,横向抗压强度60MPa,完全满足建筑骨料要求。更令人振奋的是,这种生物基材料具备”越久越强”的特性——在水泥碱性环境中,竹纤维与胶凝材料持续反应,28天养护期后强度仍以每周0.5%的速度增长。

破解建筑业碳减排的世界难题

建筑行业占全球碳排放量的7%,其中水泥生产是主要碳源——每生产1吨水泥就伴随1.25吨二氧化碳排放。中国”竹骨料混凝土”技术为这一世界性难题提供了东方解决方案:每吨竹骨料可替代3.6吨碎石,同步减少5吨碳排放。若该技术全球推广,中国1.6亿吨竹材年产量可消纳全球12%的水泥需求,相当于减少3.6亿吨碳排放。

与传统混凝土相比,竹骨料混凝土还展现出卓越的裂缝延缓性能。竹纤维的三维网络结构能有效阻止裂缝扩展,其裂缝延缓效应较普通混凝土提升40%。在汶川地震灾后重建中,采用竹骨料混凝土的校舍经受住多次余震考验,验证了其优异的抗震性能。

万亿级产业生态的崛起

中国拥有1亿亩竹林,年产能达1.6亿吨,其中75%资源尚未有效开发。随着”以竹代石”技术突破,竹产业正从传统手工业向现代化产业集群跃迁。宜宾竹产业基地已建成全球首条竹构件自动化生产线,将竹键盘等产品量产成本降低60%,2023年中国竹制品出口激增至30亿美元,78个国家签订采购协议。

在欧洲,首批竹骨料预制件已应用于柏林生态住宅项目。德国建筑商Müller表示:”这种材料不仅碳足迹低,其独特的纹理更为建筑增添自然美学价值。”日本东京大学研究显示,竹骨料混凝土的隔音性能优于传统材料30%,特别适合都市高密度住宅。

从材料革命到文明对话

“以竹代石”技术背后,是东方可持续理念对全球建筑文化的重新定义。这种发端于古蜀文明的营造智慧,历经数千年传承与创新,最终形成涵盖”竹代塑””竹代石”的完整产业链。当全球78国排队采购中国竹建材时,我们看到的不仅是一种新材料替代,更是一种文明范式的转换。

在碳中和的时代命题下,中国竹产业正书写着从传统资源到现代材料、从区域特产到全球方案的产业传奇。这或许预示着:未来建筑的基石,将不再是冰冷的矿石,而是充满生命智慧的东方翠竹。

发表回复