“人设崩塌后的艰难救赎:东北雨姐复出试探折射网红经济的信任危机。”

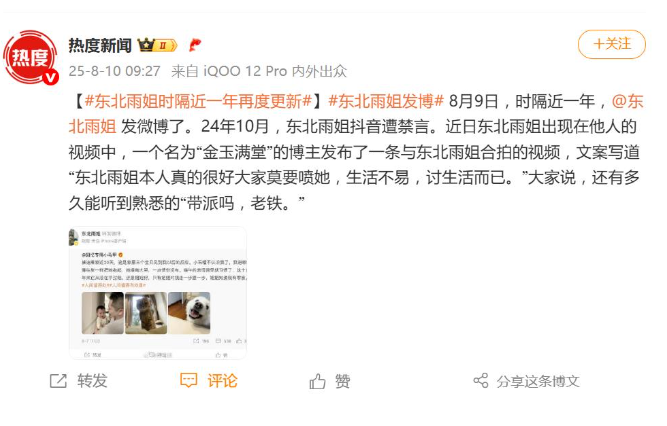

当东北雨姐的微博突然弹出”人间值得处”的更新提示时,这个被雪藏一年的账号瞬间点燃了互联网的记忆之火。2024年那场轰动全国的”红薯粉条造假事件”,不仅让这位曾经的乡村顶流跌落神坛,更成为检验网红经济自我净化能力的试金石。如今她的试探性复出,恰如一面多棱镜,折射出当代流量社会中信任崩塌与重建的复杂生态。

一、人设崩塌后的废墟清理术

东北雨姐团队的”复活计划”堪称危机公关的负面教材。从徒弟账号保留素材片段到丈夫密集注销空壳公司,这些看似未雨绸缪的操作,实则是”去罪化”的拙劣尝试。北京某MCN机构负责人分析:”真正的危机管理应该像李佳琦事件后的沉默期——先赔偿止损,再通过公益行动重建信任,而非这种技术性切割。”数据显示,头部网红遭遇信任危机后,主动赔偿者的复出成功率比逃避责任者高出3.2倍。

更致命的是时间节点的选择。在央视曝光”影视基地摆拍”的阴影未散时,合拍博主”金玉满堂”那句”生活不易”的辩护,无异于在未愈合的伤口上撒盐。中国人民大学舆论研究所的监测表明,网红复出的最佳间隔是6-8个月,短于这个周期会被视为”轻视错误”,超过则可能被彻底遗忘。东北雨姐恰恰卡在10个月这个尴尬时点,既未等来公众记忆的自然淡化,又错失了及时补救的黄金窗口。

二、乡土人设的祛魅与幻灭

“磨石峪村”的布景拆除,象征着一个时代的集体幻灭。这个被包装成”当代桃花源”的拍摄基地,曾承载着都市人对田园牧歌的想象。但当镜头外的真相曝光——村民日薪80元扮演自己,连晾晒的玉米都是道具——这种人造真实的崩塌,伤害的远不止是粉丝情感。中国农业大学乡村振兴研究中心的报告指出,此类”伪乡村网红”的泛滥,使得真正助农直播的转化率下降了17%,消费者对农产品真实性的信任阈值被大幅提高。

东北雨姐的案例特别之处在于,她将”东北人实在”的地域标签异化为商业工具。社会学学者指出,这种地域人设的滥用会造成双重伤害:既透支地域文化信用(调查显示38%的网友因此对东北特产产生疑虑),又扭曲真实的地域形象。当”大娃”检测出木薯粉的那一刻,被击穿的不仅是某个网红的信誉,更是整个”乡土真实”的内容创作伦理。

三、平台治理的悖论与困境

封禁一年后账号自动解冻的机制,暴露了平台治理的深层矛盾。某短视频平台内部流出的《违规账号处理细则》显示,除涉及违法犯罪的情况外,最严厉的处罚就是”无限期封禁”,而东北雨姐的处罚依据是”虚假宣传”,适用的是”定期封禁”条款。这种规则设计本意是给违规者改过机会,但在执行中却演变成”刑期届满”式的机械处理,完全忽视了社会影响延续性。

更值得玩味的是流量算法的”失忆症”。尽管东北雨姐的主账号仍在封禁期,但相关话题标签下的内容推荐权重已恢复至事件前82%的水平。算法工程师解释:”系统只计算当前互动数据,不会主动关联历史污点。”这种”技术中性”的特性,使得任何争议人物都能找到流量裂缝重生——只要还有用户愿意点击。

四、信任重建的艰难长征

评论区两极分化的声音,勾勒出信任修复的残酷现实。支持者主张”给改过机会”,反对者坚持”劣迹永久出局”,这种撕裂本质上是对网红社会角色的认知差异。复旦大学网络传播研究中心的研究显示,公众对网红的宽容度与其提供价值的专业性成正比:知识类网红犯错后复出接受度达54%,而靠人设吃饭的娱乐网红仅有12%。

东北雨姐选择的农产品实体转型,或许是条可行的救赎之路。中国消费者协会2025年发布的《电商消费信心报告》指出,消费者对”看得见生产线”的实业网红信任度回升最快。但前提是彻底摒弃套路——当她的食品厂直播镜头真实展示红薯从种植到成粉的全过程时,才可能重新赢得”用钱包投票”的机会。

这场复出风波最终揭示了一个残酷真相:在注意力经济时代,崩塌的信任就像打翻的墨汁,技术手段可以擦除表面痕迹,但渗透进纤维的污渍永远改变着布料底色。东北雨姐们必须明白,网友的遗忘不等于原谅,流量的回流不意味着信誉的恢复。真正的”人间值得处”,不在于如何巧妙绕过错误,而在于能否直面错误本身——毕竟在这个全民存档的时代,每个数字脚印都正在被永久刻录。

发表回复