一场由校园霸凌延续至婚姻的家庭暴力,最终以残忍谋杀告终,揭露了暴力循环与系统纵容的致命后果。

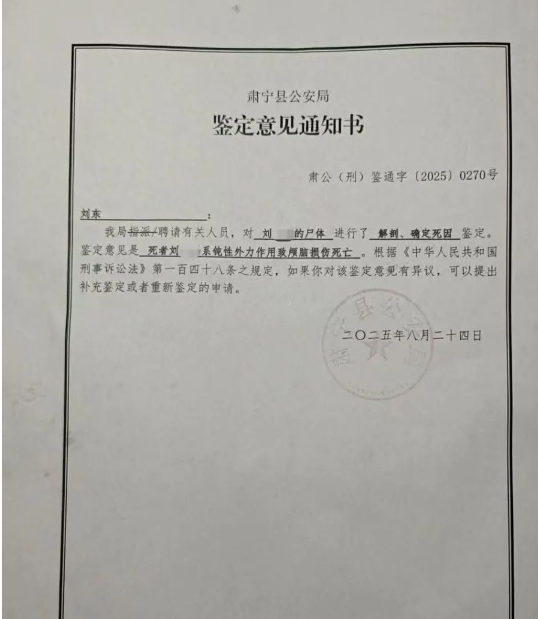

2025年8月21日,河北沧州孟村县一个普通的夜晚,却成为刘某某生命最后的时刻。据肃宁县公安局通报,她因“钝性外力作用致颅脑损伤死亡”。她的丈夫金某及其母亲被警方抓获,案件正异地侦办。这起惨剧迅速引发社会广泛关注,不仅因为其暴力致死的残酷事实,更因为背后隐藏的长期家暴、施暴者的历史行为、家庭包庇乃至系统性的漠视与掩盖。

一段早已埋下隐患的关系

刘某某与金某的故事始于高中时代。在同学眼中,刘某某“单纯开朗,特别爱笑”,而金某却已是校园里令人畏惧的存在。高中校友陈方回忆:“他(金某)就是小‘混混’,有权有势,爱打人,我们都怕他。”这种印象在金某的初中时期就已形成。同学何强直言,金某“爱霸凌别的学生”。

尽管身边友人多次劝阻,刘某某仍选择与金某复合并最终走入婚姻。弟弟刘刚透露,姐姐当时高考分数较高,是为了金某才选择了同一所大学。家人的反对在刘某某的坚持下最终让步,但隐患早已埋下。

家暴,从新婚开始

婚后的暴力来得猝不及防。2021年10月16日结婚,同月29日,金某就在酒后对刘某某动了手。刘家人赶到金家时,金某的母亲仅轻描淡写地打了儿子几下,称“自己管教无方”,却未曾正式道歉。

此后,家暴成为常态。刘某某回娘家时常常带着伤痕,有时在眼角,有时在手臂。她总以“骑车摔伤”为借口掩饰,试图维持婚姻的体面。家人曾尝试与金某长辈沟通,但每次沟通后,金某都会变本加厉地迁怒于妻子。刘某某逐渐沉默,不再向家人诉说苦难。

今年7月,某日凌晨两点,刘某某向母亲发消息透露男方出轨,此后便很少回娘家。这条消息成为她生前最后一次向亲人求助的尝试。

最后的夜晚:血迹、监控与疑点

案发当晚的细节令人窒息。家属整理的时间线显示,8月22日7时36分,刘父接到亲家电话,称女儿在急诊,未告知已死亡。13分钟后,刘父报案。赶到医院时,刘某某“满脸青紫、浮肿,床单上有大片血迹”,医生确认其已死亡。

警方取证后,家属进入案发现场,发现东南卧室的床单、墙面和地板均留有血迹与清理痕迹,卫生间和另一卧室也有血渍。家属强烈怀疑,金某的母亲在案发后销毁了房内监控。这一怀疑随后被警方通报间接证实。

更令人困惑的是医院最初出具的死亡证明。据知情人透露,孟村县医院最初认定死因为“心梗”,在家属强烈要求下,当日下午4点重新出具验尸结果,显示“多处骨折,伴有脑出血、心出血”。警方最终的鉴定结果与医院初版证明的巨大差异,引发公众对是否存在人为干预的质疑。

孩子的下落与家庭的创伤

惨案中,刘某某与金某3岁的儿子下落成谜。弟弟刘刚表示,孩子目前“不知所终”,男方家庭坚决要求取得抚养权。孟村县妇联回应称孩子将跟随男方亲属轮流居住,但具体情况尚未掌握。

同学何强担忧地说,传言孩子可能目睹了过程,“如果是真的,这孩子心理一定会出问题”。家属的诉求中,除了要求犯罪嫌疑人被判死刑(尤其是金某及其父母),获得孩子的抚养权也是重中之重。

施暴者家庭的背景与系统性庇护

金某的家庭背景成为舆论焦点。其母亲是某医院B超医生,父亲被传是当地财政局高层或前医院院长(尚未核实)。这些身份背景与医院初版“心梗”死亡证明之间的关联,引发公众对权力庇护的质疑。

知情人透露,金某去年就因在县广场殴打老人而“在县城火过一次”,但其行为从未受到实质约束。这种长期纵容,最终酿成无法挽回的悲剧。

法律视角:家暴不是免死金牌

广东法制盛邦律师事务所律师邓刚分析,金某可能涉嫌故意杀人罪、故意伤害罪或虐待罪,其母亲涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪。如果暴力手段残忍、主观恶性深,不排除判处死刑的可能。

广东崇晖律师事务所主任许向前强调,“家暴不是免死金牌”。长期家暴可能构成虐待罪,但若打击部位是要害且手段残忍,可能直接构成故意杀人罪。尽管家庭纠纷导致的刑事案件一般慎用死刑立即执行,但若情节特别恶劣,死刑缓期二年执行仍是可能选项。

反思:暴力循环如何打破?

刘某某的悲剧并非孤例。据全国妇联数据,中国每7.4秒就有一名女性遭受家暴,但报警率不足30%。此案暴露出的问题更深层:施暴者从校园霸凌到家庭暴力的行为连续性、家庭对暴力的包庇、系统(如医院)可能存在的漠视或掩盖。

公众期待法律能给出公正裁决,但更值得思考的是如何提前干预。学校是否应对霸凌行为早期纠正?社区与妇联能否更主动发现并介入家暴?医疗机构能否更规范地进行暴力伤害鉴定?

刘某某的离世是一个家庭的永恒创伤,也是对社会良知的叩问。当暴力在阳光下被默许,每个人都可能成为沉默的帮凶。唯有法律严惩、系统反思与社会觉醒并行,才能避免下一个刘某某的悲剧。

发表回复