97岁植物病理学泰斗王道本逝世:一生守护作物健康的”植物医生”,用科学智慧为亿万亩良田筑起绿色防线。

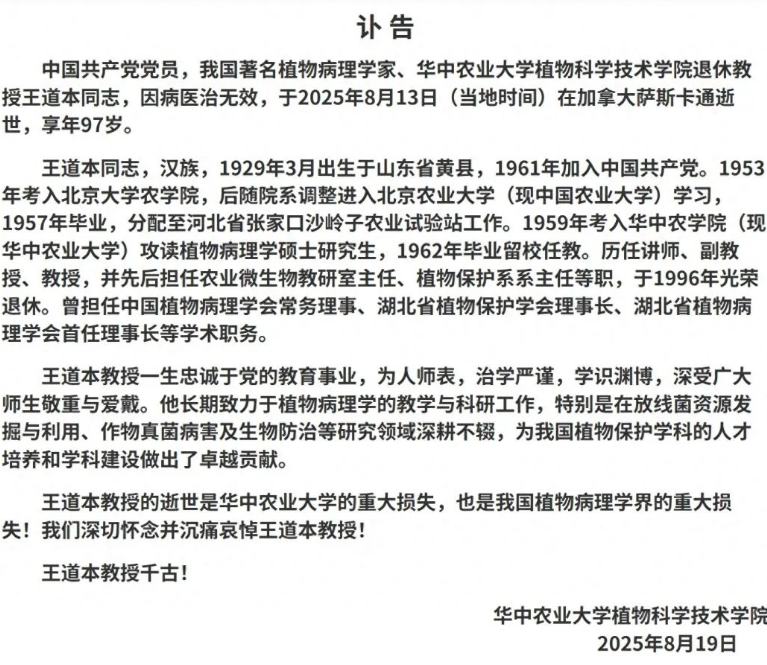

2025年8月13日,加拿大萨斯卡通的秋意渐浓,97岁的王道本教授安详离世。消息传回他曾执教近四十年的华中农业大学,校园里那些他亲手培育过的实验作物仍在风中摇曳,仿佛在向这位毕生与植物病害抗争的老科学家作最后的告别。王道本的名字在中国植物病理学界如雷贯耳,他的一生就像一株顽强生长的稻穗,经历了战乱的狂风暴雨,却在科学的土壤中扎根抽穗,最终孕育出丰硕的学术成果。

1929年3月,王道本出生于山东黄县一个普通农家。在那个兵荒马乱的年代,年幼的他亲眼目睹过庄稼因病害成片倒伏、农民捶胸顿足的景象。这些童年记忆如同种子般深埋心底,最终生长为他对植物病理学终身不渝的研究热情。1953年,24岁的王道本考入北京大学农学院,后随院系调整进入北京农业大学(现中国农业大学),成为新中国培养的第一批农业高级专门人才。在那个百废待兴的年代,这个农家子弟走出了一条从田间地头到高等学府的非凡之路。

王道本的学术生涯始终与国家的农业需求紧密相连。1957年毕业后,他被分配到河北省张家口沙岭子农业试验站工作。在艰苦的条件下,这个年轻人背着标本箱走遍华北平原,采集植物病害标本,记录病害发生规律。两年后,他考入华中农学院(现华中农业大学)攻读植物病理学硕士研究生,从此与这所农业高等学府结下不解之缘。1962年留校任教后,王道本先后担任讲师、副教授、教授,并历任农业微生物教研室主任、植物保护系系主任等职,成为华中农业大学植物保护学科的重要奠基人之一。

在放线菌资源发掘与利用领域,王道本的贡献堪称开创性。上世纪70年代,面对国内农业生产中化学农药过度使用带来的环境问题,他敏锐地将研究方向转向生物防治。在那个科研条件简陋的年代,他带领团队从全国各地土壤中分离筛选拮抗性放线菌,建立了当时国内最丰富的农用放线菌资源库。1978年,他发表的《水稻纹枯病拮抗性放线菌筛选及应用》论文,首次系统论证了放线菌生物防治水稻病害的可行性,为后来我国微生物农药的研发奠定了基础。

“王教授的实验室就像个’菌物园’。”他的学生回忆道,”架子上摆满了他从全国各地采集的土壤样本,每个瓶子上都工整地标注着采集地点和日期。”王道本对微生物世界的痴迷感染了一代又一代学子。在担任中国植物病理学会常务理事、湖北省植物保护学会理事长期间,他推动建立了我国第一个植物病害生物防治协作网,将实验室成果转化为大田应用。由他主持研发的”纹枯净”系列生物制剂,在长江流域水稻产区推广面积累计超过亿亩,为减少化学农药使用、保护农田生态环境作出了重要贡献。

作为教育家,王道本的教学艺术至今被华农师生传颂。他主讲的《农业植物病理学》课堂上,总能看到他从实验室带来各种病害标本,用生动直观的方式讲解复杂的病理学原理。”王老师能把镰刀菌的侵染过程讲得像侦探小说一样引人入胜。”一位80级校友回忆道。更令人敬佩的是,即使年过六旬,他仍坚持带学生下乡调研,在湖北崇阳的田间地头,手把手教年轻学子识别病害症状、采集病株标本。这种理论联系实际的教学方法,培养了大批既懂科研又懂生产的植物保护人才。

王道本治学的严谨程度在学界有口皆碑。他的研究生都记得修改论文时被”红笔满篇”的经历——从实验数据的统计学处理到文献引用的规范性,这位严师从不放过任何细节。然而在生活中,他却是个平易近人的长者。华中农大老校区的那栋红砖教工宿舍里,王教授家总是敞开着门,学生随时可以来请教问题或蹭顿饭。他的夫人做得一手好山东菜,许多毕业多年的学生仍记得师母包的鲅鱼水饺的鲜美滋味。

1996年退休后,王道本并未停下科研脚步。他整理毕生研究资料,出版了《中国水稻真菌病害图鉴》《农用放线菌资源与应用》等专著,为后人留下宝贵学术财富。晚年随子女移居加拿大后,他仍通过视频连线指导国内学生的研究,直到生命最后几个月。在萨斯卡通的家中,他的书桌上始终摆放着华农校园的照片和一穗来自湖北试验田的稻谷。

王道本教授逝世的消息传出后,学界纷纷悼念。中国工程院院士、著名植物病理学家康振生评价道:”王先生是我国植物病害生物防治领域的开拓者,他的一生体现了老一辈科学家急国家之所急、想农民之所想的崇高精神。”华中农业大学宣布将设立”王道本奖学金”,资助植物保护专业的优秀学子。

在王道本曾经工作过的实验室,一台老式显微镜静静躺在陈列柜中,镜片上似乎还留存着这位科学家观察微生物世界时的专注目光。窗外,秋阳照耀着试验田里金黄的水稻——这些健康生长的作物,正是对一位毕生与植物病害抗争的科学家的最好纪念。王道本教授就像一株完成了使命的稻穗,将饱满的籽粒留给了大地,而他的科学精神,将继续在无数农业科技工作者心中生根发芽。

发表回复