黄河溺水悲剧夺走两命:一场本可避免的意外,暴露水域安全教育的缺失与农村家庭抗风险能力的脆弱。

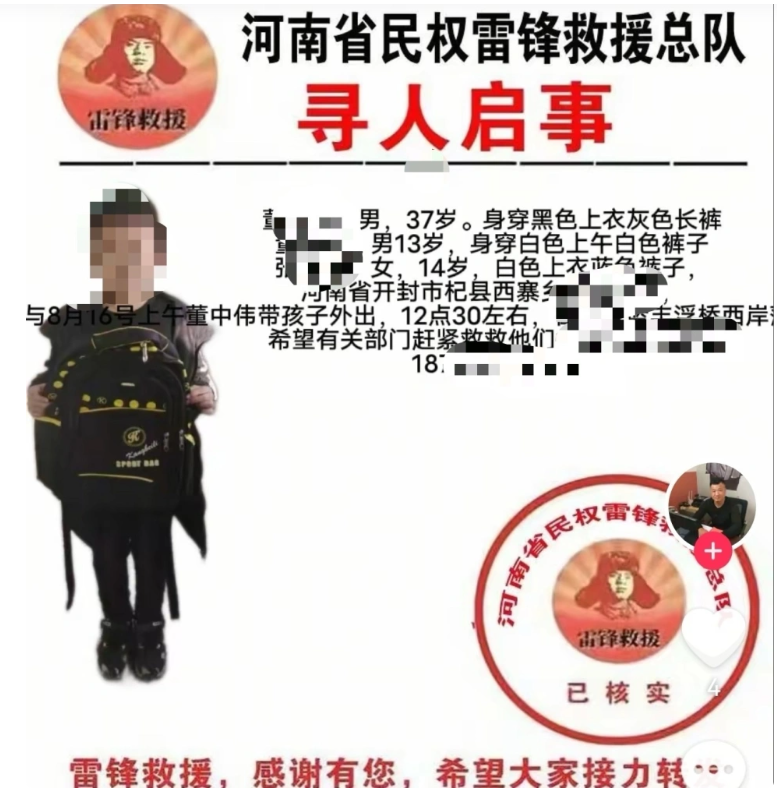

2025年8月16日,河南开封兰考县蓝丰浮桥西岸发生了一起令人痛心的溺水事件。37岁的董某某带着13岁的儿子和14岁的女儿及亲戚家的孩子在黄河滩边玩耍时,三人不幸落水失联。截至8月19日,成年男子和女孩的遗体已被找到并安葬,而13岁男孩仍处于失联状态。这场悲剧不仅给一个普通家庭带来了毁灭性打击,也再次敲响了夏季水域安全的警钟。

悲剧发生的瞬间:细节还原与警示

据董某某妻子回忆,事发当天,几个孩子最初只是在岸边及浅水区玩耍,水深仅及小孩腿部,看似并无危险。然而,平静的水面下暗藏杀机——儿子不慎踏入稍深水域后,外甥女试图施救也陷入危险,父亲见状立即下水营救,最终三人均被无情的河水吞噬。唯一幸存的女儿跑回岸边拿救生圈求助时,已不见三人踪影。

这一连串的事件发展揭示了几个关键问题:首先,看似安全的浅水区可能突然变深,这是自然水域的典型特征;其次,不会游泳的人贸然施救往往会导致连环溺水;最后,缺乏基本的水域安全知识和自救技能,使得意外发生时无法有效应对。国家消防救援局专家郭钦元指出,平静的水体往往并不平静,水库、湖泊和流速较缓的河流同样暗藏风险。

救援难度与民间力量:多方协作的搜救行动

事故发生后,包括蓝天救援队、民权雷锋救援队、斑马救援队以及来自山东菏泽的救援队等多支力量迅速集结,展开搜救工作。然而,黄河水域面积广阔、水流复杂,加之天气炎热,给搜救工作带来了极大挑战。这种跨区域、多团队的联合救援模式,展现了我国民间救援力量的迅速发展与协作能力,同时也凸显了自然水域救援的专业性和难度。

值得注意的是,此次参与救援的队伍多为民间志愿组织,他们凭借专业设备和无私奉献精神,成为政府救援力量的重要补充。然而,面对黄河这样的大型水域,即使是专业队伍也常常力不从心,这提醒我们必须以防为主,避免悲剧发生后再投入大量资源进行搜救。

家庭困境与社会支持:悲剧后的沉重负担

董某某妻子在悲痛中透露,这个打工家庭本就经济拮据,如今失去主要劳动力,还要赡养双方高龄父母,抚养另外两个分别为11岁和9岁的孩子,生活陷入绝境。更令人担忧的是,11岁的女儿亲眼目睹了父亲、哥哥和表姐溺水的过程,心理受到严重创伤,虽然目前”无需心理帮助”,但阴影将长期存在。

这一家庭困境折射出我国社会救助体系的不足:一方面,心理危机干预在农村地区仍然缺位;另一方面,对于因意外事故陷入困境的家庭,缺乏系统性的长效帮扶机制。当地政府和社会组织应尽快介入,不仅提供短期经济援助,更要建立长期的心理辅导和生活保障体系,帮助这个破碎的家庭重新站起来。

水域安全教育:亟待补上的生命课程

郭钦元专家介绍的自救方法——利用矿泉水瓶、书包等物品进行”仰漂体位”自救,虽然能在紧急情况下提高生存几率,但更重要的是普及预防溺水的知识。数据显示,我国每年约有5.7万人死于溺水,其中少年儿童占比超过一半,农村地区尤为突出。这暴露出我国水域安全教育的严重缺失。

建议教育部门将水域安全教育纳入中小学必修课程,内容应包括:识别危险水域、正确使用救生设备、非接触式救援方法(如抛绳、递竿)、基本游泳技能等。同时,应在危险水域设置明显警示标志和简易救生设备,社区和村委会也应定期开展防溺水宣传,特别是在暑假前加强针对儿童及其监护人的安全教育。

公共安全管理:谁来守护”野泳”危险区

蓝丰浮桥西岸作为当地居民常去的游玩地点,却缺乏基本的安全防护措施和监管力量。这并非个例,全国各地都存在大量类似的”野泳”热门地点,每年夏季都会发生溺水事故。有关部门不能仅靠设置”禁止游泳”的牌子来推卸责任,而应采取更积极的措施。

建议建立危险水域分级管理制度:对于事故高发区域,应设置物理隔离;对于一般风险区域,应配备救生员和救生设备;同时利用科技手段,如安装智能监控系统,及时发现危险行为并预警。此外,还应开发更多安全的亲水空间,满足群众夏季消暑需求,引导人们远离危险水域。

结语:从悲痛中汲取教训

开封这起溺水事件是一个家庭的悲剧,也是整个社会的伤痛。在哀悼逝者的同时,我们必须从这次事件中汲取深刻教训:个人要增强安全意识,掌握自救技能;家庭要加强对孩子的监护;学校要完善安全教育;社区要建立防护网络;政府要健全公共安全体系。只有多方共同努力,才能避免类似悲剧再次发生。

生命无价,安全第一。希望社会各界都能重视水域安全问题,让每一个家庭都能平安度过炎炎夏日,不再承受失去亲人的痛苦。对于董某某一家,我们除了表达深切哀悼,更应伸出援手,帮助他们渡过人生最黑暗的时刻。这起事件提醒我们:在自然面前,人类必须保持敬畏;在安全问题上,永远不能心存侥幸。

发表回复