19岁男子借宿被拒后杀害32岁工人,作案后竟煮面睡觉,案件暴露流动人口管理与社会心理干预的深层问题。

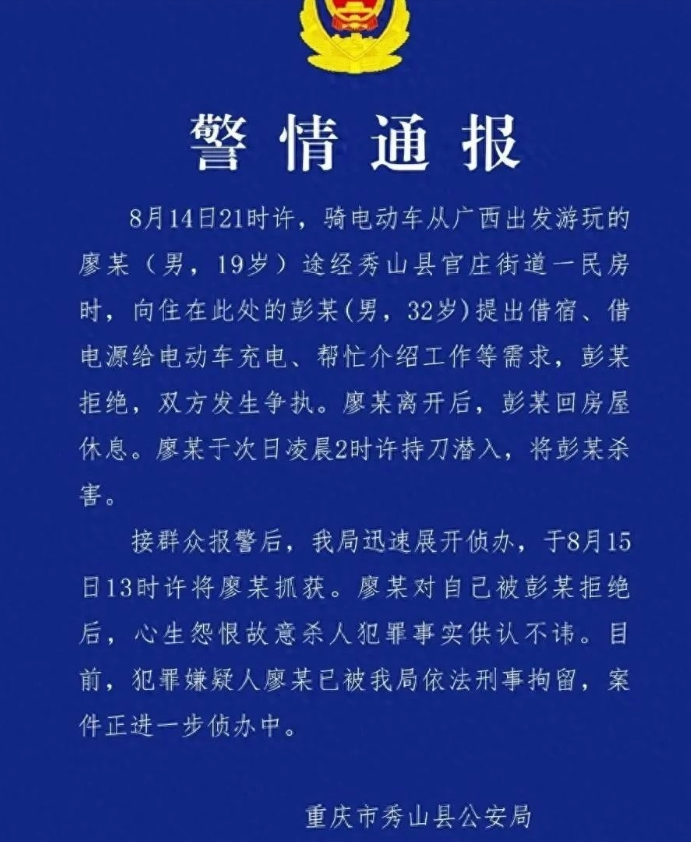

2025年8月15日,重庆市秀山县发生的一起恶性杀人案件震惊全国。19岁的廖某因借宿请求被拒,竟持刀杀害32岁的工人彭某,作案后还冷静地煮面进食、安然入睡。这起看似突发的暴力事件,实则暴露出流动人口管理、青少年心理健康、社会救助体系等多重社会问题。

一、血色凌晨:案件细节折射的人性之恶

案件的发展过程令人不寒而栗。8月14日晚9点,从广西骑行至重庆的廖某向素不相识的彭某提出借宿、充电和工作介绍等要求。在遭到拒绝后,这个19岁的年轻人并未离开,而是在深夜2点持菜刀潜入受害者宿舍行凶。更令人毛骨悚然的是,作案后廖某竟从容地使用凶器菜刀煮面,将整口锅端至二楼食用后酣睡至被捕。

犯罪心理学专家分析,这种”作案-进食-睡眠”的行为链条显示出加害者的三个危险特质:

- 情感冷漠:行凶后立即满足生理需求,显示共情能力缺失

- 行为解离:将暴力行为与日常活动割裂,缺乏罪恶感

- 挫折攻击:对微小拒绝产生过度反应(案发时双方仅有短暂言语冲突)

二、两个破碎家庭:加害者与受害者的生命轨迹

这起案件摧毁了两个家庭。受害者彭某是家中的经济支柱,每月7000元的工资养育着8岁儿子和3岁女儿。其家属透露,宿舍两道门锁损坏的情况,暴露了外来务工人员居住环境的安全隐患。

而19岁的廖某同样值得关注。广西某职业技术学校记录显示,这名中专毕业生离校后长期处于”骑行流浪”状态。邻居反映其父母常年在外打工,童年由祖辈抚养。这种”留守-流动”的成长模式,可能埋下了心理问题的种子。中国人民大学社会学院教授指出:”我国现有2800万像廖某这样的‘双重脱嵌’青年——既脱离原生家庭,又未能融入就业体系。”

三、流动人口管理的制度反思

案件暴露了流动人口服务的三大短板:

- 应急救助缺失:廖某骑行途中缺乏官方救助站点

- 就业衔接断层:职业教育与地方用工需求不匹配

- 心理干预空白:基层对流动青年心理筛查覆盖率不足5%

对比日本”网吧难民”救助机制和德国青年旅社系统,我国在流动人口临时安置方面仍有改进空间。重庆市社科院建议,应在高速公路服务区、工业园区等区域设置”流动青年服务站”,提供基本生活保障和就业指导。

四、命案背后的社会之痛

这起案件引发多重社会思考:

- 青少年心理健康:全国精神卫生调查显示,18-25岁群体中23%存在心理亚健康状态,但接受干预的比例不足1%

- 务工人员安全保障:2024年工伤调查报告指出,中小企业员工宿舍安全隐患整改率仅38%

- 社会救助体系:民政部数据显示,县级临时救助站平均覆盖率仅为62%

北京师范大学刑法学教授强调:”此案不应简单归因于个人恶行,需要看到其背后的结构性因素——当社会支持网络存在漏洞时,极端事件更易发生。”

五、构建安全网的迫切需求

案件发生后,多地已采取针对性措施:

- 重庆启动”新市民安居计划”,整改工业园区宿舍安全隐患

- 广西建立离校未就业毕业生追踪系统

- 人社部试点”流动青年心理援助热线”

这起悲剧警示我们:在城市化高速发展的今天,需要建立更完善的社会安全网,让每个流动中的个体都能获得基本尊严与保障。正如受害人家属所言:”希望我侄儿的死能推动改变,让其他家庭免遭不幸。”这或许是对逝者最好的告慰。

发表回复