”21岁模特突发脑梗,竟因心脏藏’炸弹’:粘液瘤虽罕见却致命,青年体检不可忽视心脏筛查!”

21岁的甘肃小伙小张从未想过,自己190厘米的健硕身躯会在一瞬间被疾病击倒。那天清晨,这位兼职模特突然右侧肢体瘫痪、言语含糊,被紧急送往上海建工医院。诊断结果令人震惊——急性脑卒中,而罪魁祸首竟是心脏内一个鸡蛋大小的粘液瘤。这个藏在左心房的”不定时炸弹”,通过脱落的瘤体碎片引发脑栓塞,差点夺走年轻人的生命。小张的经历并非个案,它揭示了一个被严重低估的健康威胁:心脏粘液瘤虽属良性,却是潜伏在年轻人群体中的”隐形杀手”。

生死时速:当心脏肿瘤引发脑危机

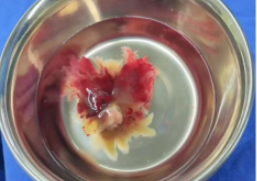

小张的抢救过程堪称现代医学的典范。从入院到完成机械取栓仅用62分钟,远超国际标准的90分钟”黄金时间窗”。神经介入团队通过股动脉穿刺,将取栓支架送至左侧颈内动脉闭塞处,成功捕获的栓子病理检查显示为心脏粘液瘤组织。这种时间敏感性治疗使小张的NIHSS(美国国立卫生研究院卒中量表)评分从入院时的18分(重度卒中)降至术后24小时的2分(近乎完全恢复)。

但更值得关注的是病因诊断的转折。初诊时,医生们面对这个无高血压、糖尿病、吸烟史的年轻患者充满疑惑。直到经食道超声心动图(TEE)检查,才在左心房发现一个55×25mm的巨大带蒂肿瘤,随心跳呈”钟摆样”运动。这种动态特性使其脱落风险极高——研究显示,直径超过40mm的粘液瘤栓塞发生率可达35%。小张的案例印证了《欧洲心脏杂志》的结论:青年卒中患者中,约1.2%的病因为心脏粘液瘤,这一比例在临床中常被低估。

解剖”幽灵”:粘液瘤的特殊危险性

心脏粘液瘤占原发性心脏肿瘤的40-50%,年发病率约0.5-1例/百万人口。虽然病理学上归类为良性,但其临床表现却充满恶性特征。瘤体多起源于卵圆窝区域,通过纤维蒂与心内膜相连,质地类似果冻般脆弱。美国梅奥诊所的研究发现,粘液瘤表面常有血栓形成或组织脱落,栓塞事件发生率高达30-40%,其中脑栓塞占半数以上。

更棘手的是其发病特点。约75%的患者早期无症状,就像小张一样,直到出现栓塞并发症才被发现。英国心脏基金会数据显示,确诊时已有栓塞表现的患者中,20%遗留永久性残疾。粘液瘤的另一危险特性是位置依赖性——左心房瘤体易引发体循环栓塞(如脑梗),右心房瘤体则可能导致肺栓塞,而心室粘液瘤虽罕见,却容易诱发恶性心律失常。

诊断困境:为何青年体检常漏诊?

小张的经历暴露出现行体检体系的盲点。常规体检套餐多包含心电图和普通超声,但对心脏肿瘤的筛查敏感性不足。日本的一项研究发现,经胸超声心动图(TTE)对小于10mm的粘液瘤检出率仅60%,而经食道超声的检出率可达95%以上。这解释了为何许多患者在发生栓塞前未能发现病变。

诊断策略需要优化。对于青年卒中患者,尤其是满足以下任一项者应高度怀疑心脏粘液瘤:①多发性皮层梗死;②合并其他部位栓塞(如肾梗死、脾梗死);③无传统脑血管危险因素。心脏MRI的延迟增强扫描可提高小病灶检出率,而PET-CT有助于鉴别良恶性。值得注意的是,约7%的粘液瘤与Carney复合征相关,这类遗传性疾病患者需要终身监测。

治疗突破:从”拆弹”手术到长期管理

小张接受的心脏粘液瘤切除术展现了现代心外科的精准水平。在体外循环支持下,医生不仅完整切除瘤体,还清除了附着部位的部分心内膜组织,这种”扩大切除”可将复发率控制在3%以下。美国胸外科医师协会数据显示,手术死亡率已从20年前的8%降至目前的1.2%,但术后并发症如房颤(12%)、传导阻滞(5%)仍需警惕。

术后管理同样关键。小张需要每半年接受一次心脏超声复查,持续5年。对于高危患者(如切除不彻底或Carney复合征),建议低剂量抗凝预防血栓。最新《国际心脏肿瘤指南》强调,即使成功手术,患者也应避免剧烈运动(如拳击、蹦极),因为血流动力学冲击可能诱发心内膜损伤。

预防启示:青年健康管理新认知

这个案例为青年健康管理敲响警钟。常规体检中,30岁以下人群的心脏超声检查率不足5%,而粘液瘤的高发年龄正是30-50岁。我们建议:

- 基础筛查:25岁起每3年进行一次心脏超声检查,有家族史者缩短至每年1次。

- 症状警觉:对不明原因的发热、乏力、体重下降,应排查心脏肿瘤可能。

- 栓塞应对:突发神经功能缺损或肢体疼痛时,需同步评估心脏和脑血管。

小张最终重返T台,但他的经历留下深刻启示:在医学高度发达的今天,仍有许多”健康刺客”潜伏在常规体检的盲区。心脏粘液瘤这类疾病提醒我们,青年健康管理需要从”治已病”转向”识未病”,唯有提高健康素养与完善筛查体系并重,才能避免更多年轻人遭遇类似的生死考验。正如主刀医生所言:”发现一例粘液瘤,可能就挽救了一个家庭的未来。”

发表回复