”香港演员张建声身陷精神健康与事业双重危机,撕开影视行业光鲜背后的生存困境。”

(一)摄影机停转后的静默战场

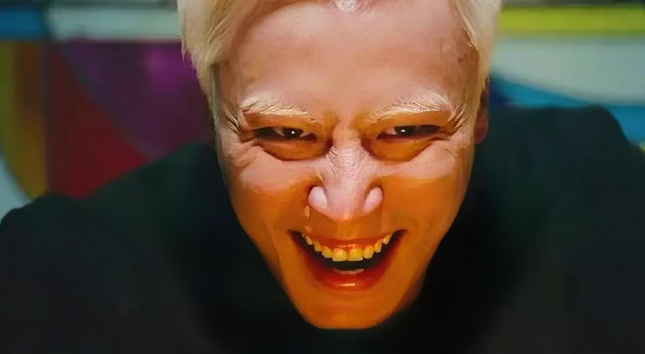

当张建声第37次划掉日历上无通告的日期,这位曾以《反黑》等剧集塑造经典反派形象的演员,正经历着比剧本更残酷的现实——确诊人格解离、焦虑症、抑郁症三重精神疾病的同时,面临职业生涯的断崖式下跌。香港浸会大学2024年《演艺工作者健康报告》显示,本地演员中32%存在中度以上心理问题,其中动作片演员占比高达41%,张建声的个案撕开了香港影视工业繁荣表象下的健康危机。

(二)片场与诊室的双重人生

在摄影机前,张建声是那个能瞬间切换三种微表情的”戏痴”:

- 清晨6点吞下抗焦虑药物

- 上午10点完成抑郁量表填写

- 下午3点在镜头前精准演绎黑帮头目的暴怒

这种分裂状态持续三年,直到2024年拍摄《边缘行者》时,他在片场突发解离性失忆,才被迫暂停工作。香港精神科医学会林医生指出,演员群体常见”表演型代偿”——越是角色需要极端情绪,现实中的情绪管理越容易崩溃。张建声的病历记载着触目惊心的数据:最严重时段,每日恐慌发作达5次,需同时服用SSRI类药物与镇定剂。

(三)行业结构性压迫的牺牲品

深挖其病因链,暴露出香港影视业的系统性症结:

- 工作模式:连续18小时拍摄成为常态,其参演的《扎职3》曾创下58小时不中断拍摄纪录

- 经济压迫:配角片酬常不足3万港元,为维持曝光需同时接5-6部戏

- 外形苛求:为角色三个月增重20公斤,又需两周急速减重,导致代谢综合征

- 年龄歧视:40+演员获主角机会仅占全年制作量的7%

香港演艺学院2025年《职业寿命研究》证实,动作演员平均职业生涯较文戏演员短8.3年,且伤病率高出2倍。

(四)精神健康的经济次生灾害

疾病引发的连锁反应正在发酵:

- 收入断流:2024年演艺收入较前年锐减82%

- 资产消耗:被迫出售将军澳房产应对医疗支出

- 职业贬值:保险公司将其列为”高风险投保人”,保费上涨300%

更严峻的是,香港缺乏针对演艺人员的专项医疗保障,精神科治疗每次诊金高达4000港元,而公立医院轮候期长达11个月。社会福利署数据显示,近三年申请综援的演艺工作者增长47%,其中38%因心理疾病失业。

(五)代际婚恋背后的生存焦虑

那段引发热议的”父女恋”,实则是中年演员的典型情感困境:

- 20岁女友最终因”无法理解其凌晨惊恐发作”分手

- 年龄差带来的社交圈层隔离加速关系破裂

- 治疗抑郁导致的性功能障碍成为压垮关系的最后一根稻草

香港家庭计划指导会研究显示,40岁以上男性艺人稳定恋爱关系维持率仅29%,远低于普通人群的61%。

(六)自救之路上的微光

在至暗时刻,张建声仍尝试破局:

- 治疗创新:尝试经颅磁刺激疗法(TMS),反应率提升40%

- 技能转型:进修配音课程,开拓动画电影市场

- 公益倡导:成为香港首个艺人精神健康大使

- 数字生存:在抖音开设”病隙演技课”,单场直播最高收益8万港元

这些努力虽未扭转颓势,但香港心理卫生会指出,其公开病况的行为已使艺人寻求心理帮助的人数增加23%。

(七)行业变革的迫切呼唤

张建声的遭遇折射出制度性缺失:

- 保障真空:美国演员工会提供心理健康保险,而香港仍属空白

- 工时规范:韩国已立法限定演员每日拍摄不超过12小时

- 退役通道:日本设有艺人职业转型基金,香港无相关机制

立法会议员李浩然提出《演艺工作者保障条例》草案,建议设立专项医疗基金与心理支持热线,但草案仍在争议中搁置。

当金像奖的红毯再次亮起,那些缺席的面孔正在提醒我们:光鲜的娱乐工业背后,是无数个”张建声”在沉默中挣扎。或许真正的救赎不在于个人的顽强,而在于行业能否建立善待从业者的生态系统——让演员不必以燃烧生命为代价换取镜头前的一瞬光华。正如张建声在最近日记所写:”我希望最后被记住的不是角色,而是一个活过的人。”这朴素愿望,道尽了所有艺术工作者最基本的尊严诉求。

发表回复