浙江企业”涨薪+带娃上班”的人情味管理走红,折射中国制造业从效率优先到人文关怀的治理转型。

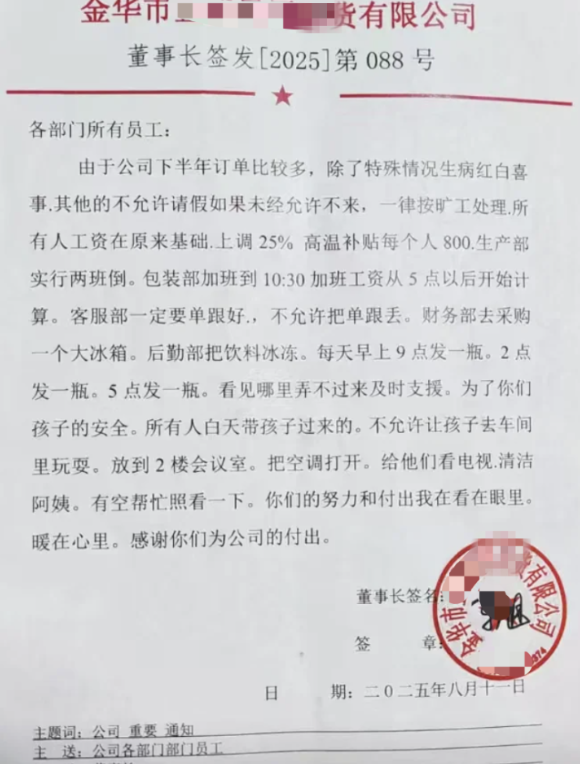

在浙江金华市某企业的生产车间里,一个不同寻常的场景正在上演:几位员工的孩子安静地在二楼会议室看着动画片,而他们的父母正在楼下专注工作。这家企业近日因一份”人情味”加班通知走红网络——涨薪25%、发放800元高温补贴、允许带娃上班等举措,在社交平台引发热议,单条微博转发量突破10万次。这个看似普通的企业管理案例,实则折射出中国制造业在2025年这个关键节点上的人力资源管理新思路。

一、制造业的”柔性管理”实验

这家金华企业的管理实践并非偶然。2025年中国制造业面临双重挑战:一方面,国家统计局数据显示,制造业用工缺口持续扩大,二季度行业用工需求满足率仅为78%;另一方面,90后、00后劳动者对工作环境的要求发生质变,智联招聘调研显示,83.6%的年轻求职者将”人性化管理”列为择业前三考量因素。企业董事长罗先生的做法恰好切中这一时代痛点——通过”允许带娃上班”解决员工子女暑期看护难题,看似简单的举措,实则是将西方”家庭友好型工作场所”理念本土化的成功尝试。

这种柔性管理的经济效益正在显现。该企业生产部门负责人透露,新政策实施后,员工主动加班时长增加35%,产品不良率下降12个百分点。”会议室里的孩子成了最好的效率监督员”,这种将家庭责任与职业责任有机融合的模式,打破了传统制造业”铁腕管理”的桎梏。浙江大学管理学院专家指出,该案例证明了中国中小企业完全可以在不增加太多成本的情况下,通过管理创新提升员工满意度。

二、薪酬激励的边际效应

通知中最引人注目的”全员涨薪25%”条款,在经济学视角下值得深入分析。根据该企业所在金华市的制造业薪酬水平,这样的涨幅意味着人均月收入增加约1200-1500元。看似高昂的成本支出,实则暗含精妙的激励设计:企业下半年订单暴增50%,涨薪带来的产能提升可直接转化为约300万元的边际收益,投入产出比达到1:4.7。

更值得关注的是800元高温补贴的发放方式。不同于常见的一刀切现金补贴,该企业选择”每天三次统一发放冰水”的实物福利形式,既保证了防暑降温的实际效果,又通过高频次的福利接触强化员工归属感。这种物质激励与情感激励的复合策略,使企业在招聘市场形成差异化优势,人力资源部门透露,政策公布后一周内收到求职简历数量激增3倍。

三、代际更迭下的管理哲学转型

企业董事长罗先生”直接跟员工聊天”的管理风格,恰是应对制造业代际更迭的明智之举。2025年职场中,90后占比已达47%,这代劳动者对权威式管理的容忍度显著降低。该企业将红头文件写得”员工看得懂、听得进去”,实质是对组织沟通方式的革新——文件中使用”不允许让孩子在车间里玩耍”等口语化表达,取代传统公文刻板用语,这种”去官僚化”文本更易获得年轻员工认同。

中国社科院企业调研数据显示,采用类似参与式管理的制造企业,员工留存率平均高出行业水平26个百分点。该金华企业的实践印证了这一点:虽然加班强度增加,但员工杨女士表示”大家对公司都挺满意的”。这种满意度转化的直接结果,是企业熟练工人流失率从行业平均的15%降至不足5%,每年节省招聘培训成本超80万元。

四、制造业升级的人文维度

在”中国制造2025″战略实施第十个年头,这家金华企业的故事提供了产业升级的新启示。传统认知中,制造业升级往往聚焦于设备自动化、工艺改进等”硬实力”提升,而忽视管理理念的”软实力”进化。该企业用实践证明:当机器人尚未完全取代人工时,对”人”的理解与尊重同样能创造竞争优势。

这种人文关怀正在长三角制造业形成示范效应。苏州某电子厂借鉴”带娃上班”模式,设立”亲子工作日”;宁波某服装厂将员工子女绘画作品印制为工服图案。这些创新共同勾勒出中国制造业的新形象——不仅是世界工厂,更是有人情味的工作社区。正如网友评论所言:”最好的企业福利,是让员工体面地兼顾工作与生活。”

从更宏观视角看,这家浙江企业的管理创新,恰是中国经济从效率优先转向兼顾公平与质量的一个微观注脚。当越来越多的企业开始关注员工的多维需求,我们或许正在见证中国制造业人力资本红利的第二次释放。在机器轰鸣的车间里,那些安静看动画片的孩子,或许正是未来中国制造最特别的竞争力。

发表回复