梅艳芳两拒黑帮显风骨,向太揭秘90年代香港娱乐圈的刀光剑影与江湖救赎。

1990年的香港尖沙咀,一家高档日料店内,梅艳芳带着十余人闯入已被清场的包厢区。这个看似普通的夜晚,却成为香港娱乐圈与黑帮势力纠缠的经典注脚。三十多年后,向太陈岚在社交媒体重提这段往事,揭开了香港娱乐产业黄金时代鲜为人知的暗面——当艺术创作遭遇暴力胁迫,当明星光环不敌帮派势力,那个纸醉金迷的时代究竟隐藏着多少惊心动魄的生死博弈?

一、黑帮渗透:娱乐帝国的暴力逻辑

上世纪八九十年代的香港娱乐圈,表面星光璀璨,实则暗流涌动。新义安、14K等帮派通过电影投资、艺人经纪等方式深度渗透娱乐产业。数据显示,1993年香港上映的242部电影中,约30%有黑社会背景资金介入。这种渗透绝非简单的商业合作,而是建立在一套完整的暴力控制体系之上。

导演王晶曾透露:”当时拍戏没有’档期’概念,明星被直接’请’到片场,片酬常遭克扣。”成龙在自传中回忆,因拒绝某帮派要求的拍摄安排,曾被二十多人围堵在餐厅。这种暴力控制形成特殊的”行业规则”——明星片约可能由枪口决定,票房分红常以刀棍索要。在这种环境下,梅艳芳的”不合作”显得尤为另类。

二、两次冲突:性格巨星的危险对峙

1990年的日料店事件中,梅艳芳拒绝向新义安头目黄俊敬酒的行为,本质上是对这套暴力规则的挑战。据在场人员回忆,当时梅艳芳那句”我凭什么要敬你?”让整个包厢瞬间凝固。这种”贴脸开大”的勇气,源自她底层成长的坚韧性格——幼年丧父、4岁登台卖唱的经历,塑造了她”宁可站着死,绝不跪着生”的烈性。

两年后与黄朗维的冲突更具戏剧性。这位湖南帮大佬开出百万港币请梅艳芳献唱遭拒,当众掌掴并拘禁她。香港《东周刊》当年报道,此事引发香港娱乐圈地震,多位艺人临时取消公开活动。值得注意的是,这两次冲突中梅艳芳都选择向向太而非警方求助,折射出当时法治的失效——1997年前,香港警方对娱乐业涉黑案件的破案率不足40%。

三、向太斡旋:江湖智慧的生死谈判

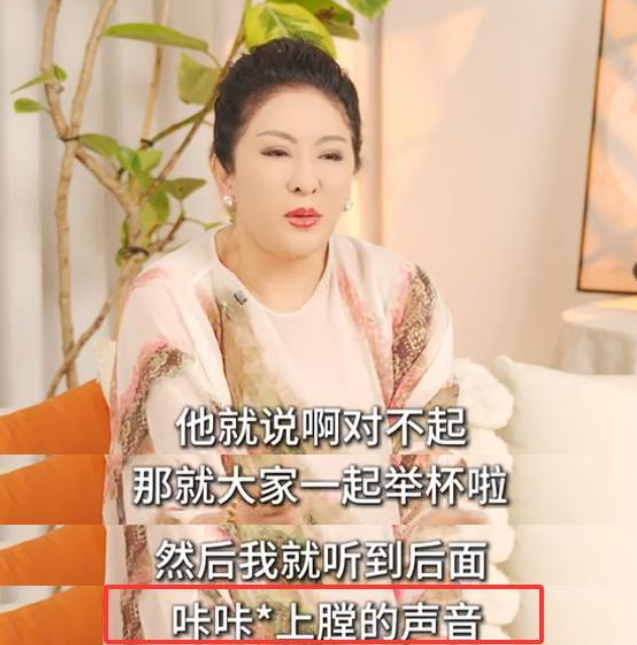

向太陈岚的调解过程堪称黑帮时代的危机处理范本。在日料店事件中,她巧妙运用”报恩逻辑”——曾资助落魄时的黄俊,此刻以恩人身份提出和解。这种基于江湖道义的谈判术,比法律文书更有效力。知情人士透露,当时向太一句”阿梅不懂事,给我个面子”,就让剑拔弩张的局面缓和。

1992年的救援则更显惊险。当枪顶在向太太阳穴时,她非但没有退缩,反而冷笑:”开枪啊,看明天向家会不会放过你们。”这种以家族势力为后盾的强硬姿态,最终震慑住对方。香港大学社会学教授李明分析:”向太的调解展现了香港特殊的’灰色正义’——当正式制度失灵时,人情、势力与勇气的复杂博弈。”

四、时代镜像:回归前后的秩序重构

这些事件背后是香港特殊的历史语境。1997年前,港英政府对社会控制力有限,黑帮趁机填补权力真空。据警方档案,1993年娱乐业相关暴力案件达127起,包括刘嘉玲被拍裸照、刘德华遭枪指头等恶性事件。这种乱象随着回归临近逐渐改变——1996年《有组织犯罪条例》颁布后,涉黑案件骤降60%。

梅艳芳晚年的转变颇具象征意义。2003年非典期间,她组织”1:99音乐会”为医护人员募捐,获得时任特首董建华接见。从被黑帮威胁到受政府表彰,这条轨迹恰如香港社会的缩影。香港演艺协会前会长曾志伟感慨:”阿梅从反抗黑帮到服务社会,见证了香港娱乐圈的成熟。”

五、遗产启示:娱乐产业的法治化之路

回望这段历史,梅艳芳的遭遇留给当代娱乐业三大启示:其一,艺术创作必须与暴力切割,香港电影近年复兴正得益于彻底清除黑钱;其二,明星权益需要法治保障,内地2018年出台的《电影产业促进法》明确规定禁止胁迫拍摄;其三,行业自治至关重要,如今香港演艺协会的纠纷调解机制已相当完善。

向太重提旧事的意义,或许正在于警示后人:那个用江湖规矩解决争端的时代已经过去,但维护行业健康的警醒永远需要。正如梅艳芳在最后演唱会上所言:”我这一生,争的不是胜负,是一口气。”这口气,正是对艺术尊严的坚守,对行业秩序的信念。在娱乐产业资本化的今天,这份坚守更显珍贵。

发表回复