香港作家张小娴深圳开讲:从”为爱痴狂”到”清醒悦己”,58岁的人生智慧启示录

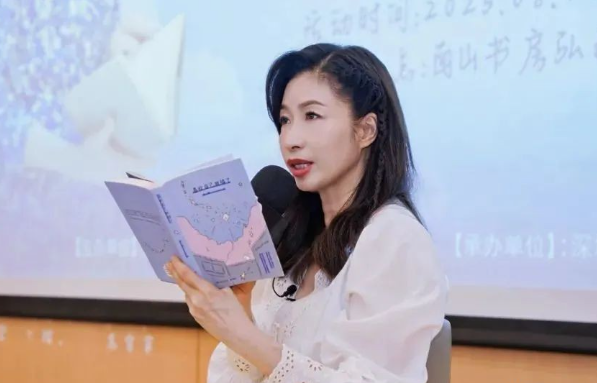

2025年8月17日的深圳南山,一场细雨为张小娴与读者的对话增添了诗意氛围。这位以《面包树上的女人》等爱情小说影响一代人的香港作家,如今带着新书《喜欢自己就够了》出现在南山书房·弘毅阁,标志性的短发和温和笑容背后,是她从”为爱痴狂”到”清醒悦己”的三十年蜕变。这场对话不仅是一位作家的创作分享,更折射出当代女性精神成长的轨迹。

一、创作转型:从爱情神话到生活哲学

张小娴的创作轨迹清晰记录着时代女性的心路历程。1995年《面包树上的女人》中为爱奋不顾身的程韵,到2025年新书中”给自己三次挽留机会”的清醒主张,这种转变绝非偶然。”30年前读者问我最多的是’如何留住爱情’,现在她们问’如何不失去自己’。”张小娴的观察印证了女性自我意识的觉醒。

这种转型在出版形态上也有体现。《喜欢自己就够了》采用短句集形式,每页不超过三句话,如”善良若无底线就是愚蠢””允许自己不清醒,但要设期限”等,直击当代人碎片化阅读习惯。出版人林伟透露,该书装帧特意设计为可放入通勤包的小开本,”读者在地铁上翻几页就能获得情绪按摩”。

二、深圳镜像:文化活力的当代样本

张小娴对深圳”重现香港旧日活力”的评价,包含着文化观察者的敏锐。当她描述凌晨依然灯火通明的南山街道,实则是发现了这座城市的文化密码——24小时书店、深夜自习室、通宵美术馆构成的”不眠文化圈”。这种活力与香港的对比耐人寻味:当香港夜生活渐趋沉寂,深圳正接过文化消费的接力棒。

南山书房作为对话场地本身就有象征意义。这个由政府主导、企业运营的公共文化空间,开业两年举办过327场文化活动,平均上座率达92%。张小娴在此与读者交流,恰是粤港澳文化交融的生动写照。

三、清醒哲学:在感性与理性间走钢丝

“人应该清醒,但不需要十分清醒”——张小娴的这句话道出了其人生哲学的精髓。她以自身为例:年轻时设定”分手挽留三次”的底线,实则是给感性预留空间,又不失理性掌控。这种平衡术对焦虑时代的都市人颇具启发。

心理学教授李明认为,张小娴主张的”弹性清醒”符合现代心理干预原则:”就像认知行为疗法中的’想法暂停’技术,既承认情绪存在,又设立干预节点。”现场读者王小姐的反馈印证了这点:”书中’容貌焦虑终将伤害容貌’的句子,让我停止了过度医美。”

四、年龄解构:58岁的自由告白

当58岁的张小娴坦言”希望自己再聪明些”,现场年轻读者看到了年龄焦虑的另一种可能。她分享的”三件物品”——苹果、书和乒乓球拍,分别代表健康、智慧与可能性,这种具象化表达消解了年龄的抽象威胁。

值得注意的是,张小娴对老年阶段的开放态度。她提到正在学习使用小红书,”不是迎合年轻,而是保持好奇”。这种姿态打破了”作家晚年必固守经典”的刻板印象,为知识分子的老龄化提供了新范式。

五、文学坚守:在流量时代的定力

婉拒综艺邀约的张小娴,选择用文字而非曝光维持作家身份。这种选择在流量至上的时代显得另类,却暗合文学本质。她保持的低调生活——阅读、写作、乒乓球,恰是观察力的源泉。”好故事在菜市场比在名利场多”的创作观,延续了香港文学关注市井的传统。

出版数据显示,张小娴微博粉丝稳定在380万,不及网红作家的零头,但新书预售首日即破5万册。这种”低流量高转化”的现象,证明严肃文学仍有市场根基。

六、读者图谱:跨越代际的陪伴

现场一位从17岁读到30岁的读者,道出了张小娴作品的特殊价值。她的文字像面镜子,早期映照爱情的灼热,如今反射自我的轮廓。澳洲读者寻找面包树的故事,则展现了文学如何超越地理边界,成为情感的共同语言。

这种陪伴性在数字时代更显珍贵。当算法推送制造信息茧房,能跨越时间陪伴读者成长的作家,正在成为稀缺资源。

细雨中的南山书房,张小娴的粤语朗读余韵悠长。这场对话启示我们:真正的女性成长不是否定爱情,而是拓展生命维度;不是对抗年龄,而是收获时间馈赠。当”喜欢自己”成为新书主题,张小娴完成的不仅是一次创作转型,更是一场关于如何安放自我的时代叩问。在这个意义上,她的文字始终是时代情绪的精准注脚。

发表回复