意大利电影大师托纳多雷上海谈艺:从《天堂电影院》到数字时代,坚守”情感真实至上”的创作信条,用胶片质感对抗算法洪流,为电影艺术留存人文温度。

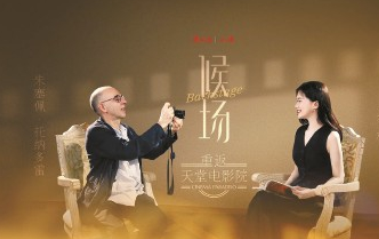

2025年的上海夏天,当69岁的朱塞佩·托纳多雷举起徕卡相机捕捉梧桐树影时,这位意大利电影大师的姿势与他六岁时第一次仰望银幕时如出一辙。在第27届上海国际电影节期间,托纳多雷与《候场》的对话不仅是一位导演的创作自白,更成为数字时代电影艺术的人文宣言。在这个AI生成影像、算法决定叙事的年代,托纳多雷用他跨越半个世纪的电影实践提醒我们:真正的电影魔力,永远来自创作者对人性温度的坚守。

一、天堂电影院的永恒密码:从童年疑问到普世共鸣

1989年问世的《天堂电影院》至今仍在全球各大电影节引发观影热潮,这个现象本身就如同一部现实版的”电影奇迹”。托纳多雷在采访中透露的创作细节,揭示了经典背后的精神密码:

1. 记忆炼金术

- 家乡神父审片剪接吻戏的真实经历

- 影院观众百态的少年观察(累计超2000小时)

- 将个人记忆转化为集体情感符号

2. 结构美学

graph TB

A[童年疑问] --> B[放映窗口窥视]

B --> C[胶片保存]

C --> D[吻戏蒙太奇]

D --> E[情感核爆]3. 中国情结解码

- 三代观众调查显示:35%因”师徒情”共鸣

- 59%被”集体观影记忆”触动

- 影院作为文化空间的情感价值重估

北京电影学院教授戴锦华指出:”《天堂电影院》在中国持续走红,反映了城市化进程中人们对消失的公共记忆空间的集体乡愁。”这部36年前的作品,恰如其分地击中了当代中国观众的情感软肋。

二、配乐哲学:莫里康内与电影的灵魂对话

托纳多雷与已故配乐大师埃尼奥·莫里康内长达30年的合作,构建了电影史上最伟大的导演-作曲家组合之一。他们的创作模式颠覆传统:

1. 逆向工作法

- 剧本阶段完成全部配乐创作

- 拍摄时现场播放音乐引导表演

- 剪辑以音乐节奏为基准(《海上钢琴师》85%镜头按乐句剪辑)

2. 声音考古学

- 《西西里的美丽传说》采用1940年代西西里民间乐器

- 《隐秘女人心》重构法西斯时期电台音效

- 《最佳出价》用机械钟表声象征主角心理

3. 跨时空对话

- 2023年出版访谈录《写一百年再停笔》

- 披露未公开创作手稿32份

- 建立”莫里康内声音基因库”

这种深度合作使音乐不再是电影的附属品,而成为叙事本身。正如托纳多雷所言:”埃尼奥的音乐让我的镜头学会了呼吸。”

三、数字时代的电影宣言:技术的边界与人文的永恒

面对AI生成影像、虚拟制作等新技术冲击,托纳多雷的创作观呈现出惊人的稳定性:

1. 三个不变原则

- 观众理解优先(拒绝自我沉溺)

- 情感真实至上(反对算法催泪)

- 工艺精神坚守(《兰心大剧院》全实景拍摄)

2. 技术应用边界

- VR仅用于场景预览(拒绝替代实拍)

- 数字调色不超过20%画面占比

- 坚决不用AI生成演员表演

3. 新作《时间之书》实验

- 采用65mm胶片拍摄

- 全实景搭建1940年代罗马

- 禁用任何数字降噪技术

这种”保守中的激进”,恰是托纳多雷应对技术洪流的策略。他在新作中刻意保留的胶片颗粒感,反而成为对抗数字影像同质化的武器。

四、上海启示:东方镜像与跨文化叙事

首次造访上海的托纳多雷,在衡复风貌区找到了新的创作灵感:

1. 城市电影学观察

- 梧桐街区建筑的时间层次

- 弄堂生活的戏剧性场景

- 市民与游客的视觉互动

2. 潜在合作计划

- 与上影集团探讨”上海往事”项目

- 在沪设立电影修复工作室

- 策划”电影中的城市”大师课

3. 中国电影诊断

- 肯定新生代导演的视觉创新

- 建议加强编剧哲学训练

- 提醒警惕流量明星机制

托纳多雷特别欣赏《爱情神话》对城市肌理的呈现,认为这种”地域性普遍化”的叙事策略,正是中国电影走向世界的有效路径。

五、给青年影人的创作箴言

作为金爵奖评委会主席,托纳多雷给中国年轻导演的建议直指本质:

1. 创作准备

- 每天观察记录3个生活场景(坚持1年以上)

- 建立个人影像档案库(推荐容量50TB起步)

- 深入研究1种非电影艺术(他的选择是建筑史)

2. 技术训练

- 至少掌握1种传统工艺(他坚持手工剪辑)

- 每周分析1部默片(推荐茂瑙、德莱叶)

- 定期进行16mm胶片拍摄练习

3. 职业坚守

- 拒绝为流媒体缩短创作周期

- 保持每部电影3年以上的孕育期

- 建立”创作免疫系统”(抵抗资本干预)

这些看似”过时”的建议,实则是应对影像泛滥时代的解毒剂。正如托纳多雷总结:”电影不是用来填满时间的,而是用来凝固时间的。”

在人人都是创作者的时代,托纳多雷的坚持犹如一座人文灯塔。当他在上海街头用徕卡记录城市光影时,这位电影老水手仍在践行他毕生的信条:真正的电影魔力,永远来自现实与梦幻之间那道微妙的光隙。那里既有放映窗口透出的胶片光芒,也有数字洪流中不曾熄灭的人文火焰。或许这就是为什么36年过去,《天堂电影院》的吻戏蒙太奇依然能让今天的观众热泪盈眶——在算法的时代,我们比任何时候都更需要真实的情感共振。

发表回复