“续面事件”升级为法律诉讼,折射消费纠纷中未成年人肖像权保护与心理创伤的深层社会问题。

郑州一家普通面馆的消费纠纷,正在演变为一场关于未成年人权益保护的社会讨论。8月中旬发生的”续面事件”,从最初的消费争议升级为法律诉讼,折射出当下社会在处理日常纠纷时对未成年人保护的集体忽视。当5岁孩子怯生生地问出”妈妈,我们会不会坐牢”时,这个看似普通的维权事件已经触及了更深层的社会神经。

一、事件升级:从调解破裂到法律诉讼

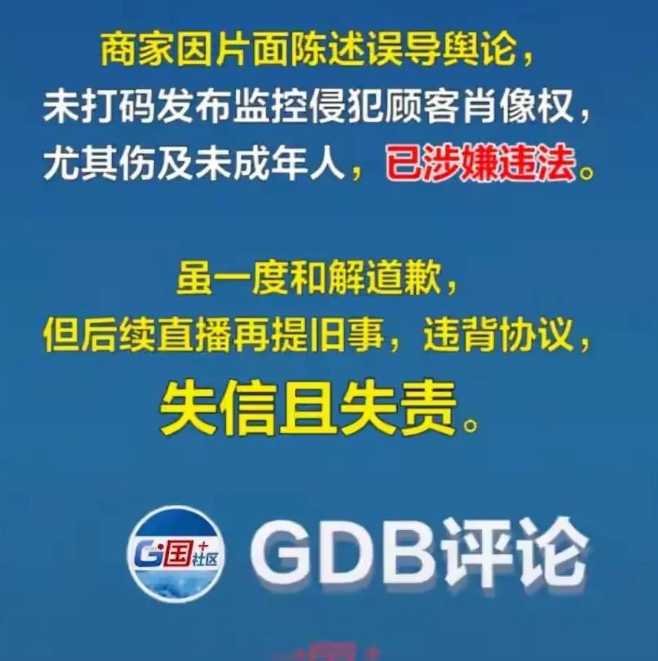

事件的起因并不复杂。8月13日,马女士一家七口(3名成人4名儿童)在郑州某饸饹面馆消费140余元,因续面问题与店家产生分歧。这本是餐饮行业常见的服务纠纷,却在网络时代被无限放大。双方曾达成调解协议:店家删除视频并道歉,顾客删除差评,承诺不再提及此事。然而协议墨迹未干,店家负责人霍先生就在直播中重提事件,直接导致调解破裂。

“我们签了协议,他们转头就违约,这已经不只是消费纠纷的问题了。”马女士的愤怒不难理解。更令她担忧的是,店家此前发布的视频中,孩子们的面部未做任何处理就直接曝光在网络上。5岁的大儿子已经开始表现出焦虑情绪,反复询问是否会因此坐牢,开学后如何面对同学。这种心理创伤,远比一碗面的价值更值得关注。

二、法律红线:被忽视的未成年人肖像权

《民法典》第1019条明确规定:”任何组织或者个人不得以丑化、污损,或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。”对于未成年人,这一保护更为严格,必须取得监护人明确同意。

“店家未经允许公开未成年人肖像,已经涉嫌违法。”北京某律师事务所专注未成年人权益保护的张律师指出,”尤其是因此导致未成年人产生心理问题的,监护人完全可以主张精神损害赔偿。”在司法实践中,此类案件赔偿金额通常在5000-50000元不等,但更重要的是对侵权行为的法律认定。

值得警惕的是,这种随意曝光未成年人形象的行为在消费纠纷中并不罕见。许多商家习惯用监控视频作为”证据”,却忽视了其中的法律风险。此次事件或将成为一个重要判例,推动社会各界重新审视这一普遍存在的侵权现象。

三、心理阴影:被舆论裹挟的童年

“孩子反复问我,是不是做错了什么,为什么网上那么多人骂我们。”马女士的叙述揭示了一个常被忽视的问题:网络暴力对未成年人的心理影响。儿童心理专家李教授分析:”7-12岁儿童正处于’社会自我’形成期,外界评价会直接影响他们的自我认知。负面舆论容易让孩子产生’我做错了’的罪恶感,严重者可能导致社交恐惧。”

这种心理创伤的修复需要专业干预和时间沉淀。李教授建议:”家长应该向孩子明确解释事件原委,强调不是他们的错;同时尽快回归正常生活节奏,用新的积极体验覆盖负面记忆。”但最好的保护,永远是事前预防——避免让孩子卷入成人世界的纠纷。

四、舆论反思:网络暴力的集体责任

事件发酵过程中,一个值得玩味的现象是舆论的”反转再反转”。最初店家单方面强调”7人点一碗面续面”,引导网友谴责顾客”占便宜”;待完整消费清单曝光后,舆论又开始质疑店家诚信;而当孩子心理受影响的情况被披露,公众焦点才真正转向未成年人保护。

“网络时代,每个人都可能成为暴力的施加者。”传播学研究者王博士指出,”我们在转发评论时,很少考虑信息是否全面,当事人会承受什么后果。”这种”正义感”驱动的舆论审判,往往造成难以挽回的伤害。河南广电的严正发声,正是对这种畸形舆论生态的纠偏。

五、制度完善:未成年人保护的盲区

“续面事件”暴露了我国未成年人保护体系的多个盲点:

- 商家监控视频使用规范缺失,导致肖像权侵权频发;

- 网络平台对含未成年人内容审核不严,侵权视频轻易传播;

- 消费纠纷调解机制未考虑未成年人特殊保护;

- 舆论场缺乏对未成年人形象的自觉保护意识。

中国政法大学未成年人法律研究中心建议:”应建立商家使用监控视频的备案制度,明确未成年人形象必须模糊处理;网络平台需设置未成年人内容特别审核通道;消费纠纷调解应加入未成年人权益评估环节。”

一起普通的消费纠纷,因未成年人的卷入而变得不再普通。当马女士决定起诉维权时,她不仅是为了一碗面的公平,更是为了孩子们被侵犯的尊严。这个案件最终走向如何尚不可知,但它已经促使我们思考:在社会纠纷中,我们是否给予了未成年人应有的保护?在追求”正义”的过程中,我们是否无意中成为了伤害的帮凶?

或许,衡量一个社会的文明程度,不仅要看它如何对待强者,更要看它如何保护最弱小的成员。一碗面的价值有限,但每个孩子无忧无虑成长的权利,却是无价的。

发表回复