“开封犹太人:千年融合后站在’根’与’路’的十字路口,文化记忆在血脉中静静流淌。”

在开封市鼓楼区一条寻常巷弄里,76岁的赵以撒(犹太名Isaac)每周五傍晚都会在餐桌点燃两支蜡烛。这个延续了四百多年的家庭仪式,如今已成为这个犹太后裔家族与中国文化融合的独特见证。2025年夏天,随着以色列政府启动”回归计划”专项基金,这个被称为”东方最后犹太社群”的群体,正站在文化认同的十字路口。

一、历史褶皱中的文明相遇

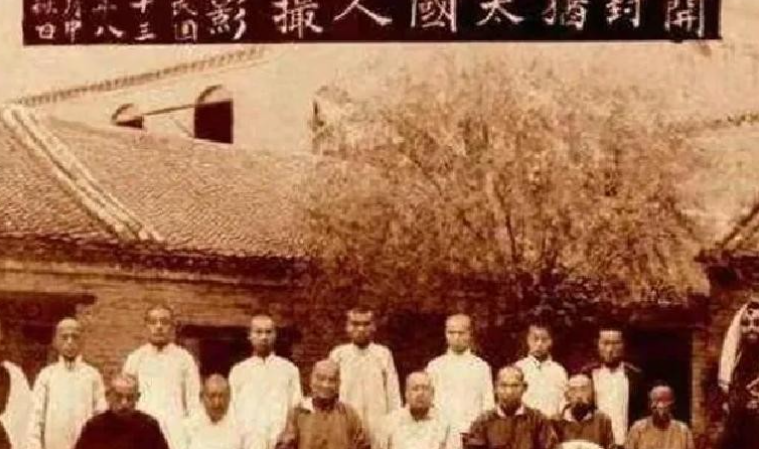

公元998年,一支来自波斯的犹太商队沿丝绸之路抵达汴梁。北宋真宗时期的《经行记》记载,这些”蓝睛卷发者”因精通天文历法获赐居住权。在犹太学者马可·波罗的游记手稿中,曾描述开封犹太会堂”飞檐下悬大卫之星,祭坛供《妥拉》经卷”的奇观。

明代碑刻显示,鼎盛时期的开封犹太社群达五千余人,拥有完整的拉比制度。他们自称”一赐乐业”(Israel音译),在保持割礼、安息日等传统的同时,积极参与科举考试。1512年犹太进士艾田的殿试文章《论天人之际》,至今保存在开封博物馆,文中巧妙融合犹太教”独一神”观念与儒家天道思想。

二、文化融合的微观样本

在赵以撒家的樟木箱里,珍藏着一部特殊的家谱:左侧用希伯来字母记录着”雅各→以撒→亚伯拉罕”的世系,右侧则是汉字书写的”赵明→赵光→赵诚”的族谱。这种双重命名体系,折射出文化调适的智慧。

更耐人寻味的是饮食传统的演变。开封犹太人将逾越节的无酵饼改良为芝麻烧饼形状,安息日菜肴则吸收豫菜”熘鱼焙面”的技法。现存的《一赐乐业饮食录》手稿中,甚至有”羊肉泡馍配哈拉面包”的融合菜谱。

语言学家李梦辰的研究显示,19世纪开封犹太人的日常用语呈现”三明治结构”:祈祷用希伯来语,记账用波斯语,市井交流用开封方言。这种多语并存现象,比当代移民社会的语码转换早了整整两个世纪。

三、现代性冲击下的认同重构

2016年,以色列最高法院裁定开封犹太人符合《回归法》条件。这个判决像投入古井的石子,激起层层涟漪。如今开封登记在册的78个犹太后裔家庭中,已有12户选择移民。35岁的张玛利亚(原名校招娣)在特拉维夫接受视频采访时说:”孩子现在能用希伯来语背诵《诗篇》,但睡前还是要听姥姥讲开封铁塔的故事。”

留下的人则探索着新的传承方式。赵以撒的孙子赵亚伦开发了”开封犹遗”APP,用AR技术复原犹太会堂遗址。每周六的线下沙龙里,年轻人学着用开封话朗读《以斯帖记》,尝试用钧瓷工艺制作犹太教七烛台。

四、文明对话的当代启示

这个千年社群的当代境遇,为全球化时代的文化传承提供独特镜鉴:

- 混生智慧人类学家项飙指出,开封犹太人的”嵌入式传承”(如将犹太历法节气对应二十四节气)证明:文化存续未必需要物理隔离,关键在于创造性的意义转译。

- 记忆政治南京大学犹太研究中心主任徐新发现,近年开封犹太后裔重修族谱时,普遍采用”双叙事”结构:既标注犹太先祖的迁徙路线,也详述家族在中国各朝代的职业演变。

- 离散新解对比威尼斯、开罗等地的犹太社群,开封样本的特殊性在于:当外部压迫消失后,文化融合反而加速。这挑战了传统离散理论中”迫害-凝聚”的简单因果论。

站在开封城墙俯瞰,犹太会堂遗址上如今是热闹的早市。卖胡辣汤的王师傅摊位上,挂着自制的六芒星装饰——他并不知道这个图案的含义,只是觉得”老辈传下来的花样好看”。这种无意识的传承,或许正是文明最顽强的存在方式。

历史学者王明远说:”开封犹太人既没有被同化,也没有消失,他们创造了一种第三种状态——就像盐溶于水,看不见却尝得到。”2025年9月,首部中以合拍纪录片《羊皮卷与青石板》开机,镜头追随两个开封犹太后裔家庭分别在中国和以色列的生活。导演李未未在拍摄札记中写道:”这不是关于回归或坚守的选择题,而是人类如何在流动中保持文化记忆的永恒命题。”

发表回复