18年孤军奋战译”天书”:戴从容以41856条注释破解乔伊斯密码,用中国注疏传统驯服西方现代主义狂流,铸就文学翻译史上的”不可能”丰碑。

一、一部”不可能完成”的译著

2025年8月,上海书展的聚光灯下,一部重达3.2公斤的巨著引发轰动——詹姆斯·乔伊斯《芬尼根的守灵夜》全译注释本正式面世。这部被文学界称为”天书”的作品,在问世86年后终于迎来首个完整中文版。译者戴从容教授用18年光阴完成的这项壮举,其注释量(41856条)甚至超过了原文篇幅,创造了文学翻译史上的奇迹。

二、乔伊斯的语言迷宫

这部现代主义文学巅峰之作的翻译难度堪称地狱级:

- 词汇炼狱:乔伊斯混合58种语言创造新词,包括梵语、缅甸语等小众语种

- 结构迷阵:全书采用意大利哲学家维科的历史循环论架构,人物身份不断流变

- 语义深渊:单个英语单词常包含10余种潜在含义,如主人公代号”HCE”可解作”子孙遍地”或”霍斯堡郊外”

文洁若曾尝试翻译首页后放弃,坦言:”《尤利西斯》尚可译,《守灵夜》才是真正的天书。”

三、戴氏译法的破壁之道

面对这座语言巴别塔,戴从容开创了革命性的翻译方法论:

- 分层解码:将首选释义用标准字体呈现,其他可能含义以注释形式并列

- 语境重构:通过41856条注释构建”平行文本”,形成可穿梭的语义网络

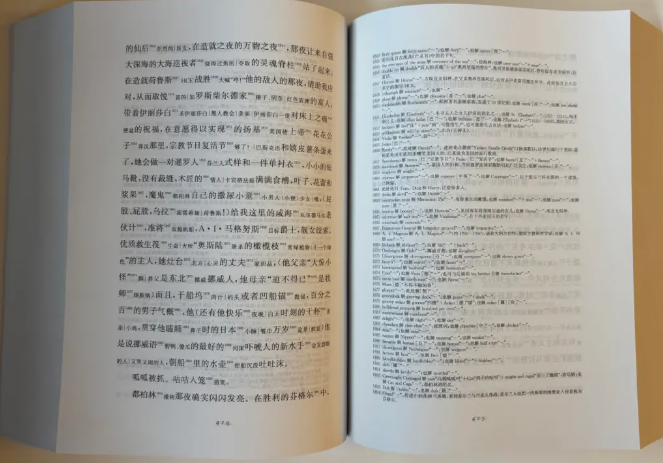

- 视觉革新:借鉴中国古籍注疏传统,采用大小字混排的版式设计

这种”翻译+注释+阐释”三位一体的策略,使中译本成为独特的”可阅读装置”。

四、十八年的学术苦修

戴从容的翻译历程是一部浓缩的学者成长史:

- 1999年:博士论文选择《守灵夜》研究,埋下种子

- 2003年:在陈思和鼓励下开始翻译,日均进度仅0.3页

- 2012年:出版第一卷译本,注释量已令学界震惊

- 2025年:完成全书160万字译注,注释与正文比例达1.8:1

特别令人动容的是,她曾专程赴都柏林利菲河畔寻找书中提到的”夏娃与亚当教堂”,将学术考证升华为精神朝圣。

五、出版界的”奥德赛”

这部译著的出版本身就是传奇:

- 编辑攻坚:7位编辑组成专项小组,处理2300页复杂排版

- 技术突破:采用超薄字典纸,使160万字巨著控制在3厘米厚度

- 跨社合作:译林与华东师大出版社共享资源,避免重复排版

责编姚燚透露:”我们上半年所有人都在为这本书加班,就像在完成一项文化工程。”

六、注释美学的当代启示

戴从容创造的”注疏体”现代文学翻译范式,具有深远意义:

- 知识民主化:通过注释降低阅读门槛,使”天书”变得可亲近

- 翻译伦理:保留原文多义性,拒绝简化处理

- 学术创新:注释本身构成独立的学术研究成果

正如孙甘露在发布会所言:”这个译本重新定义了文学翻译的可能性。”

七、时间淬炼的从容境界

从41岁着手翻译到59岁完成,戴从容用近二十年诠释了何为”学术耐力”:

- 对抗焦虑:初期每天仅能译300字,曾怀疑”永远译不完”

- 方法论进化:从逐词对应到整体阐释,形成独特翻译哲学

- 生命沉淀:译著伴随她从复旦副教授成长为南大特聘教授

这部译著的诞生,恰如乔伊斯笔下利菲河的隐喻——知识的长河终将汇入人类文明的大海。当读者翻开这本厚重的”天书”译本,触摸到的不仅是乔伊斯的天才创造,更是一位中国学者用6500个日夜书写的学术史诗。在这个追求速成的时代,戴从容用近乎固执的坚持证明:真正的文化传承,需要与时间做朋友的勇气。

发表回复