杭州”假装上班公司”:30元工位背后的Z世代生存实验,用职场幻象对抗就业焦虑的温柔革命。

在杭州一栋普通写字楼里,”假装上班无限公司”正上演着当代中国最魔幻现实主义的社会实验。30元一天的工位租金,996的”工作”时长,比真实公司更严苛的规章制度——这个用戏谑对抗焦虑的创意空间,折射出Z世代在就业寒冬中的生存智慧。当”假装上班”成为刚需,我们或许正在见证一种新型社会关系的诞生。

职场元宇宙:仪式感创造的平行宇宙

“假装上班公司”的精妙之处在于它构建了一个职场元宇宙:这里有工牌、有考勤、有会议室的玻璃隔断,唯独没有真实的雇佣关系。创始人陈英健深谙”仪式感”的心理机制——通过模拟面试、工位分配、晨会交流等职场仪式,为游离于传统就业体系外的年轻人提供情感锚点。

心理学研究显示,人类行为中存在”着装认知”效应:当人们穿着特定服装或处于特定环境时,会不自觉地进入相应角色状态。这正是为什么31岁的老艾会在这个虚拟职场坚持996作息,为什么辞职后的自媒体人小玲会叮嘱母亲”买了套正式衣服”。这些看似荒诞的行为背后,是对抗”社会性死亡”的本能防御。

失业焦虑的软着陆:从社会时钟到自我时钟

在传统认知中,”假装上班”常与”啃老””躺平”等负面标签挂钩。但这里的”员工”们却呈现出截然不同的面貌:他们中有备考五年的艺术生,有自学三门外语的脱口秀演员,有经营珍珠饰品网店的创业者。他们并非拒绝劳动,而是拒绝被异化的劳动形式。

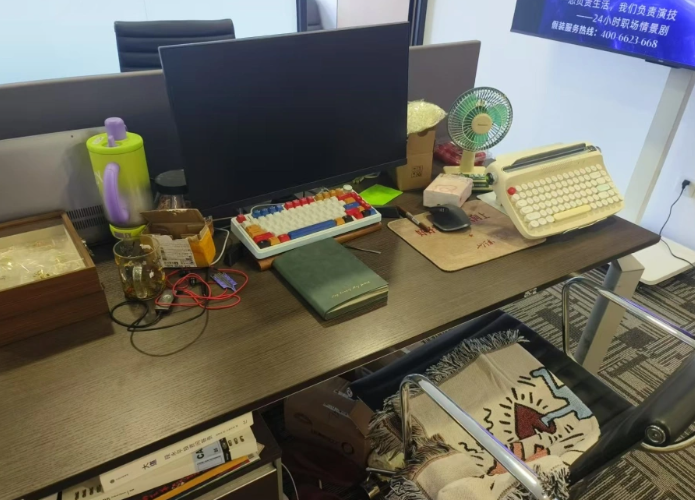

社会学家项飙提出的”附近性”概念在此得到印证:当大厂裁员潮席卷而来,当35岁危机成为集体梦魇,这些年轻人选择在写字楼的一隅重建自己的”附近”。在这里,时间不再被KPI切割成碎片,而是可以自主规划的整块画布。老艾的工位上,《喜剧的艺术》与《段永平投资问答录》并排放置,恰如她多元身份的和解。

新型社交契约:没有雇主的职场共同体

“禁止办公室恋情””不能打呼噜”——这些看似滑稽的规定,实则构建了一套新型社交契约。在这个临时共同体中,成员们默契地维持着一种微妙的平衡:既要足够真实以产生职场压力,又要保持适当距离以避免真实职场的人际负担。

这种模式意外解决了远程办公时代的两大痛点:孤独感与界限感。博南将这里比作”自习室”,小玲说这里帮她”把生活与工作分开”,都指向同一个需求——在居家办公模糊了工作生活界限的后疫情时代,人们比任何时候都更需要物理空间的区隔。

职业身份实验室:在表演中寻找真我

“假装上班公司”最富哲学意味的悖论在于:通过扮演职场人,这些年轻人反而更接近真实的自我。老艾的工位陈列着她所有的兴趣标签,小玲在这里完成了从”逆袭导师”到内容创作者的蜕变,博南则把这里当作创业想法的试验场。

这种”表演性真实”呼应了社会学家戈夫曼的拟剧理论:人生是一场持续的表演,而所谓真实的自我,正是在各种社会角色的切换中逐渐显现。当传统职场无法提供足够的身份容器时,这个”无限公司”恰好成为理想的过渡空间。

社会时钟的温柔反抗:在规训与自由之间

小玲父母工作的发电厂,象征着一种代际相传的人生模板:稳定、可预期、按部就班。而她的洱海之旅与自媒体事业,则代表着完全不同的生命节奏。这种冲突在”假装上班公司”得到创造性调解——既保留了社会时钟的形式感,又注入了自我时钟的内容自由。

值得玩味的是,这种反抗如此温和以至于近乎驯服:没有街头抗议,没有网络骂战,只是安静地租个工位,在规则框架内寻找呼吸缝隙。这种”乖巧的反叛”或许正是中国年轻一代的特有智慧——用高度秩序化的方式,实践着最深层的个性解放。

在这个真伪难辨的时代,”假装上班无限公司”像一面棱镜,折射出就业市场结构性矛盾与个体适应性创新的复杂光谱。当30元能买来一天的身份认同与社交归属,我们或许该重新思考:什么才是真正”有尊严的劳动”?在可见的未来,这类介于正式与非正式就业之间的灰色地带,或将成为越来越多人的人生驿站。而历史或将证明,今天这些”假装上班”的年轻人,正在用幽默解构危机,用创意重塑工作伦理,悄然书写着劳动关系的未来图景。

发表回复