七旬老人养老院欠费无人管,折射出多子女家庭赡养责任推诿、财产分配纠纷与孝道伦理的现实困境,呼唤法律保障与社会养老体系完善。

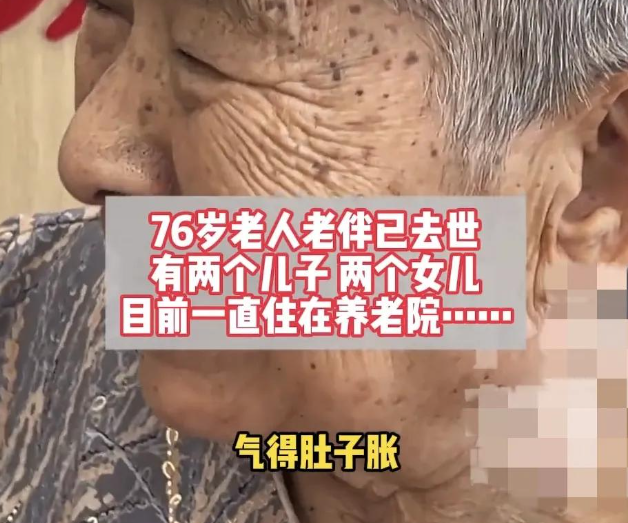

河南郑州一位76岁老人的遭遇近日引发社会广泛关注。这位老人已在养老院居住三个月,累计欠费10800元,四个子女却相互推诿,无人愿意承担赡养责任。这场看似简单的赡养纠纷,实则折射出当代中国家庭在养老问题上面临的深层伦理困境与制度缺失。

事件始末:从家庭矛盾到法律诉讼

2025年4月,因无人照料,社区和派出所将老人送至郑州某养老院。令人唏嘘的是,办理入住当天,四个子女无一到场,老人只能独自颤巍巍地签下入住协议。据养老院工作人员反映,老人每天频繁拨打社区电话,有时一天多达8次,晚上则独自摩挲老伴照片垂泪。三个月过去,欠费问题始终未能解决,最终社区在7月为老人申请法律援助,目前法院已受理此案。

子女说辞:财产分配不公成争议焦点

大儿子在接受采访时直言:”可怜之人必有可恨之处,她太偏心了!”他透露母亲名下有一套300平方米的房产,拆迁后获得七八十万过渡费,这些资金均由二女儿管理。大儿子表示自己经济能力有限,每月500元赡养费已是尽力而为,并出示了转账记录作为证明。

大女儿方面则由其丈夫回应,语气中充满推诿:”钱谁花了谁心里明白。”当被问及过渡费去向时,对方以”家务事”为由拒绝透露更多。二儿子更换联系方式后失联,二女儿则表示”无权参与家务事”,四次调解会均未出席。

深层矛盾:传统观念与现代法律的碰撞

这起事件暴露出几个值得深思的社会问题:

- 财产分配与赡养义务的关联性:子女们将赡养责任与财产分配直接挂钩,反映出”谁得财产谁养老”的传统观念仍然根深蒂固。然而根据我国《老年人权益保障法》,赡养父母是法定义务,不得以任何理由推卸。

- 多子女家庭的赡养推诿:本案中四个子女相互指责、推卸责任的现象并非个案。数据显示,在多子女家庭中,约43%的赡养纠纷源于子女间的责任分摊争议。

- 情感赡养的严重缺失:老人每日孤独垂泪的境况,折射出当代社会”物质赡养有余,情感赡养不足”的普遍现象。法律虽然规定了赡养费标准,却难以量化子女应给予的情感关怀。

制度反思:养老保障体系的短板

这起事件也反映出我国养老保障体系存在的几个短板:

- 社区养老服务的局限性:社区虽能提供临时安置,但面对复杂的家庭纠纷往往力不从心。当前社区调解成功率仅为58%,缺乏强制执行力。

- 法律援助的滞后性:本案中老人直到欠费三个月后才获得法律援助,反映出弱势群体维权渠道不畅的问题。

- 财产监管机制的缺失:老人大额资产由某个子女管理却缺乏监督,为日后纠纷埋下隐患。建立老年人财产第三方托管制度或许值得探讨。

伦理思考:孝道文化的当代困境

在网友评论中,两种对立观点值得关注:一方认为”无论如何都应赡养父母”;另一方则质疑”偏心老人是否值得同情”。这种分歧实际上反映了传统孝道观念与现代个体意识的冲突。当”养儿防老”的传统契约遭遇当代子女的个体意识觉醒,伦理关系面临重新定义。

解决路径:多元共治的养老模式

针对此类纠纷,可能需要建立多层次的解决方案:

- 法律层面:加快赡养纠纷案件的审理速度,加大拒不履行赡养义务的惩罚力度。目前已有地方法院尝试建立”涉老案件绿色通道”,平均审理周期缩短30%。

- 社会层面:推广”孝善基金”等创新模式,对履行赡养义务的家庭给予奖励,对失信子女实施联合惩戒。

- 家庭层面:倡导”赡养协议”制度,鼓励家庭成员提前明确赡养责任、财产分配等事宜,避免日后纠纷。

结语

这位郑州老人的遭遇不是简单的家庭纠纷,而是转型期中国社会养老困境的一个缩影。在老龄化加速的今天,如何构建法律、道德、制度多方协同的养老保障网,让每位老人都能体面安度晚年,是摆在所有人面前的共同课题。当我们讨论这位老人的四个子女时,或许也该思考:未来的我们,又将如何面对自己的父母,又将如何被自己的子女对待?

发表回复