比亚迪宋PLUS EV在北海遭三次雷击安然无恙,展现中国新能源汽车安全技术的硬核实力,成为制造业从”够用”到”超车”的生动例证。

一、极端场景下的安全验证:一场非预设的”高压测试”

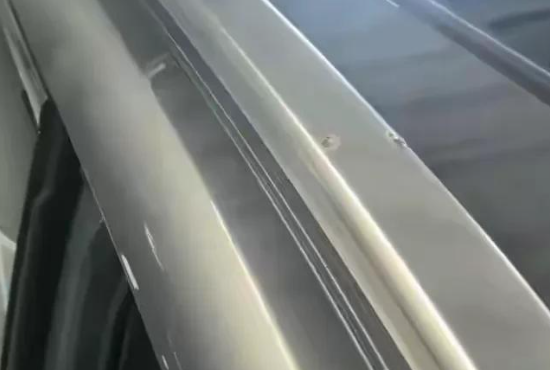

2025年8月5日,广西北海铁山港服务区的雷暴天气中,一辆缓慢行驶的比亚迪宋PLUS EV在30秒内连续三次被闪电直击,车顶电光炸裂的瞬间被路人拍下并引爆网络。与网友预想的”车毁人亡”不同,事后检测显示:车顶仅留两处浅表灼痕,电池、电机、电控三大核心部件零故障,断电保护系统及时启动,车主甚至能继续原定旅程。这场意外成为新能源汽车史上最严苛的”安全测试”——40万伏雷电的瞬间冲击,远超国际通行的15kV车载电子抗干扰标准。比亚迪工程师透露,其全封闭金属车身构成”法拉第笼”效应,配合高压线束的六层绝缘屏蔽设计,将电流沿专门导流路径导入大地,这正是”安全是电动车最大豪华”理念的硬核实践。

二、从质疑到逆转:舆论场的认知重构

事件发酵初期,网络充斥着对中国制造的刻板质疑:”导电性强才引雷””三电系统漏电”等论调甚嚣尘上。但随着检测结果的公布,舆论发生戏剧性反转:

- 技术祛魅:莫斯科交管局数据显示,全球72%的汽车雷击事故导致乘员死亡,而比亚迪案例中连安全气囊都未触发;

- 设计突破:相比传统燃油车,电动车的电池包壳体本身就是天然电磁屏蔽层,配合比亚迪专利的”刀片电池”蜂窝结构,形成双重防护;

- 标准超越:该车雷击后绝缘电阻仍达500MΩ,远超国标要求的100MΩ,证明其被动安全设计已超前于现行标准。

这场”舆论攻防战”意外成为公众科学课堂,网友自发制作”新能源汽车防雷指南”,科普封闭金属车厢的安全原理。

三、制造业升级的微观镜像:从”够用”到”超车”

比亚迪的雷击事件恰是中国制造进化的缩影。十年前,国产车还在为”碰撞三星”的尴尬评级挣扎,如今却能在极端场景下验证可靠性。这种跃迁源于三重变革:

- 技术沉淀比亚迪的”雷电防护体系”非一日之功,其借鉴了高铁车厢的防雷设计——车体铝合金型材的导电率经过精确计算,既能快速泄流又避免局部过热。这种跨行业技术迁移,正是中国产业链协同优势的体现。

- 标准倒逼中国新能源车标准体系已从”跟随”转向”引领”。2024年实施的《电动汽车防雷技术规范》首次加入直击雷防护要求,比欧美标准更严苛。标准制定者透露,该条款的测试数据正来自比亚迪等企业的预研成果。

- 文化自信”雷击无恙”事件后,海外社交媒体出现大量自发传播。德国《明镜周刊》评论称:”这辆车承受住了自然界对工业品的终极考验。”这种认可标志着中国制造正从”性价比”标签转向”技术信任”。

四、风险社会的产品哲学:安全冗余的价值重估

在气候变化导致极端天气频发的背景下,该事件揭示了制造业的新命题:

- 超限设计:比亚迪的防雷系统原本针对99.9%的间接雷击场景,却意外验证了对0.1%极端案例的包容性。这种”超规格”设计思维,正是应对不确定性的关键。

- 用户教育:雷击瞬间车主未慌乱下车,避免了二次伤害。比亚迪在用户手册中明确标注”雷暴时留在车内”的指引,体现安全管理的系统性。

- 产业启示:事件后,多家车企紧急升级防雷方案。行业专家指出,未来电动车设计需平衡”轻量化”与”电磁防护”,纳米碳管等新材料可能成为突破口。

五、超越个案:中国智造的范式转型

当特斯拉仍在追求”零百加速”的性能叙事时,比亚迪用雷击事件完成了安全价值的升维。这种差异背后是发展逻辑的根本转变:

- 从参数竞争到场景覆盖:中国车企更关注高原、极寒、雷暴等本土化场景的适配性,形成差异化技术储备;

- 从单体创新到生态协同:比亚迪的防雷性能依赖上游材料(中铝集团的高导铝合金)、中游部件(华为的电池管理系统)的协同优化;

- 从产品输出到标准输出:国际电工委员会已邀请中国专家参与《电动汽车雷击防护指南》制定,这是技术话语权提升的标志。

这场发生在北海服务区的偶然事件,最终演变为中国制造转型升级的生动注脚。正如那辆宋PLUS EV车顶的灼痕——它们不是损伤的印记,而是中国工业文明在穿越认知雷暴后,留下的成长勋章。

发表回复