莱昂纳多新片《一战再战》北美首周票房2200万美元,虽商业表现平淡,但凭借炸裂口碑被视为明年奥斯卡奖的有力竞争者。

当莱昂纳多·迪卡普里奥那张熟悉的面孔出现在大银幕上,观众们知道,他们即将见证的不仅仅是一部电影,更是一场关于救赎、暴力与亲情的深刻探索。由保罗·托马斯·安德森(影迷亲切称为PTA)执导的第九部作品《一战再战》,在这个秋日悄然登陆北美影院,带来了一场艺术与商业的精彩对话。

票房数字背后的故事:艺术电影的生存现实

《一战再战》在北美首周末交出了2240万美元的成绩单,轻松登顶票房榜。加上海外市场的2610万美元,这部投资1.4亿美元的作品全球首周票房达到4850万美元。 这些数字背后,折射出当代电影产业的一个核心命题:在商业大片统治的时代,作者导演的艺术表达如何找到自己的生存空间?对于PTA这样始终坚持个人风格的导演而言,票房从来不是唯一的衡量标准。他的电影如同陈年佳酿,需要时间来证明其价值。

口碑炸裂:为什么这部电影值得期待?

《一战再战》在专业评价方面几乎获得了满堂彩:CinemaScore观众评分A,MTC媒体评分95分,烂番茄新鲜度96%,观众爆米花指数85%。这一连串耀眼数字,讲述着一个关于品质的故事。 有影评人指出,这是PTA“最具商业吸引力的一次尝试,却没有牺牲任何艺术深度”。这种平衡的达成,源于导演对叙事节奏的精准把控,以及迪卡普里奥层次丰富的表演。

从小说到银幕:后现代文学的影像转化

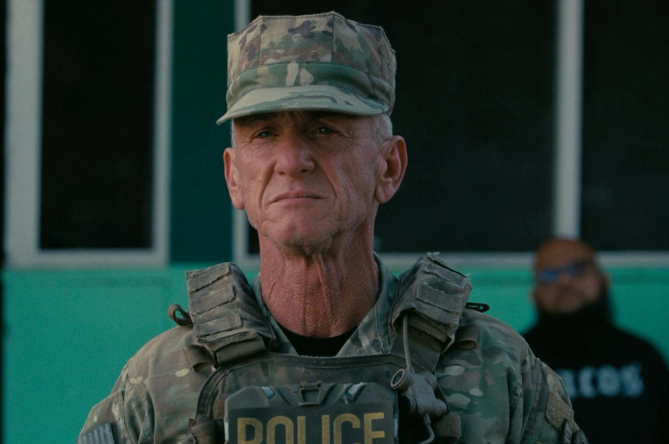

影片改编自托马斯·品钦1990年出版的小说《葡萄园》,这位以晦涩难懂著称的后现代主义文学大师的作品,曾经被认为是不可能被影像化的。PTA的勇气不仅在于选择改编品钦,更在于他成功地将文学中的隐喻和象征转化为了电影语言。 故事设定在一个虚构的美国内战时期,迪卡普里奥饰演的鲍勃曾是一个激进组织的成员,负责制造炸弹。十年后,他带着女儿隐姓埋名,直到过去的敌人掳走女儿,迫使他重出江湖。这个看似简单的复仇故事,在PTA手中变成了对美国社会、暴力循环和个人救赎的深刻探讨。

迪卡普里奥的表演:从明星到演员的完美蜕变

当50岁的迪卡普里奥在银幕上为拯救女儿而战时,观众看到的不再是《泰坦尼克号》中那个青涩的杰克,而是一个完全沉浸在角色中的演员。他的每一个眼神、每一次呼吸,都传递着鲍勃这个角色的内心挣扎:对过去的忏悔、对女儿的深爱、对暴力的厌恶与无奈。 有评论认为,这可能是迪卡普里奥自《荒野猎人》后最出色的表演。他不再依赖外在的戏剧化表现,而是通过细微的面部表情和肢体语言,展现了一个复杂人物的内心世界。

PTA的作者印记:为什么他的电影与众不同?

纵观PTA的导演生涯,从《不羁夜》到《血色将至》,从《大师》到《甘草披萨》,他始终保持着鲜明的作者风格。《一战再战》延续了他对美国社会边缘人物的关注,对家庭关系的探索,以及对视觉语言的极致追求。 与以往作品不同的是,这次PTA融入了更多的类型元素:紧张的汽车追逐、刺激的枪战场面、甚至不乏幽默的对话。这种商业元素的加入,并没有削弱电影的艺术品质,反而让PTA的作者风格以更易接近的方式呈现给观众。

奥斯卡前景:PTA的突破时刻?

随着颁奖季的临近,《一战再战》已被视为明年奥斯卡的领跑者。这对PTA而言意义重大——尽管他的多部作品都被认为是杰作,但奥斯卡始终与他擦肩而过。 更重要的是,这部电影可能代表着一个转折点:艺术电影能否在商业和评奖两个战场同时取得成功?如果《一战再战》能够实现这一目标,将为整个独立电影产业注入强心剂。

中国市场的机遇与挑战

定档10月17日中国内地上映的《一战再战》,将面临一个有趣的市场考验。中国观众对迪卡普里奥的熟悉度毋庸置疑,但PTA的作者风格能否被更广泛的大众接受,仍是一个未知数。 近年来,中国观众对高质量艺术电影的需求明显增长。《一战再战》中强烈的动作元素和亲情主题,可能成为其在中国市场成功的突破口。

电影之外:我们为什么需要这样的作品?

在超级英雄电影和IP续集统治银幕的时代,《一战再战》的存在本身就是一个宣言:电影仍然可以是个人的、艺术的、深刻的。它提醒我们,电影不仅是娱乐产品,更是艺术表达的重要形式。 PTA和迪卡普里奥的这次合作,展现了一个成熟电影生态应有的多样性:在商业大片之外,仍有空间容纳个人化的艺术表达。这种多样性,正是电影艺术持续发展的生命力所在。

《一战再战》的票房表现或许不会创造纪录,但它所代表的价值远远超出了数字所能衡量的范围。当迪卡普里奥在银幕上为女儿而战时,他也在为所有相信电影艺术的人而战。这部电影不仅关乎一个父亲的救赎,也关乎电影艺术在这个商业化时代的自我救赎。 10月17日,当这部电影登陆中国银幕时,观众将有机会亲自评判:在艺术与商业的天平上,《一战再战》是否找到了那个难得的平衡点。而对于真正的电影爱好者而言,PTA和迪卡普里奥的这次合作,已经注定要成为2025年最难忘的银幕体验之一。

发表回复