内蒙古籍航天员王杰与神舟二十号乘组圆满完成出舱任务,已在轨驻留超150天。

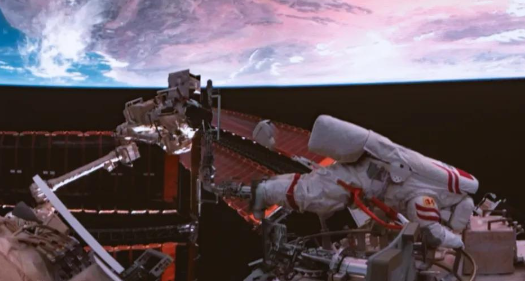

在漆黑的宇宙背景映衬下,王杰与队友陈中瑞如同太空中的舞者,经过约6小时的舱外作业,圆满完成了空间碎片防护装置安装和舱外设备巡检任务。这是中国航天史上首次由两名第三批航天员共同完成的舱外作业,标志着新一代航天员已全面胜任复杂太空任务。

此刻,神舟二十号乘组已在轨驻留超过150天,而这个来自内蒙古巴彦淖尔市的航天员,正用他的智慧和勇气,在太空中书写着中国航天的崭新篇章。

01 六小时舱外作业,展现中国航天新高度

9月25日晚,北京航天飞行控制中心的大屏幕上,实时传输着距离地球400公里外的画面。王杰和他的队友陈中瑞身着白色舱外航天服,在浩瀚宇宙的映衬下,进行精细的舱外操作。

每一次出舱活动都是对航天员身心极限的挑战。在失重环境下,即使最简单的操作也需要付出数倍于地面的努力。王杰和队友需要克服太空极端温度、宇宙辐射等多重考验,同时保持高度专注,完成各项预定任务。

这次出舱任务的重点是安装空间碎片防护装置。随着近地轨道航天器数量增加,空间碎片已成为空间站长期安全运行的重要威胁。王杰和队友安装的新型防护装置,将进一步提升中国空间站的安全性能。

与此同时,他们对舱外关键设备进行了全面巡检。舱外设备长期暴露在强辐射、高低温交变的恶劣环境中,需要定期检查维护。航天员通过细致巡检,可及时发现潜在问题,确保空间站持续稳定运行。

此次任务的成功,使神舟二十号乘组成为中国航天史上执行出舱任务次数最多的乘组之一。在短短150天内完成四次出舱活动,彰显了中国航天员卓越的业务能力和心理素质。

02 从草原到太空,一位内蒙古子弟的航天路

王杰的成长轨迹,是一部励志的奋斗史。1989年,他出生在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗。广袤的草原孕育了他开阔的胸怀和远大的志向,夜空中的璀璨星辰,在他心中种下了探索宇宙的种子。

高考时,王杰毅然选择了沈阳航空航天大学飞行器制造工程专业。对航空航天的热爱,驱使他在这条道路上坚定前行。本科毕业后,他进入北京航空航天大学深造力学专业,获得博士学位。

博士毕业后,王杰加入中国航天科技集团有限公司,投身新型飞行器的研制工作。在航天科技集团任职期间,他参与了多项国家重大航天工程项目,积累了丰富的工程技术经验。

2020年9月,王杰迎来了人生的重大转折点——我国第三批预备航天员选拔工作启动。作为所在部门最年轻的技术人员,他毫不犹豫地报名参选。经过层层严格筛选,他成功入选我国第三批航天员。

从工程技术专家到航天员的转变并非易事。在4年多的严苛训练中,王杰经历了超重、失重、隔离等极端环境下的适应性训练,系统掌握了飞行器操作、故障处置、舱外活动等专业技能。

03 四次出舱背后,中国空间站的任务与挑战

神舟二十号乘组在轨驻留的150天里,已完成四次出舱活动。频繁的出舱活动反映了中国空间站运营阶段任务的高密度特点。

空间站作为长期在轨运行的太空实验室,需要定期进行维护升级。舱外设备会因长期暴露在太空环境中而老化,需要更换;新的科学实验载荷需要安装;空间站结构需要定期检查。这些任务都需要航天员出舱完成。

与前期任务相比,神舟二十号乘组的出舱活动更具挑战性。任务复杂度提高,作业时间延长,对航天员的体能和技术提出了更高要求。王杰和队友们能够圆满完成四次出舱任务,证明了中国航天员队伍已具备常态化开展舱外活动的能力。

出舱活动的高成功率,离不开地面团队的支持。每次出舱任务,都需要天地协同配合。北京航天飞行控制中心的飞控人员24小时不间断监控航天员状态和空间站平台参数,为舱外活动提供技术支持和决策参考。

机械臂是航天员舱外作业的重要辅助工具。此次任务中,空间站机械臂再次发挥了关键作用,将航天员精准运送至作业点,减轻了航天员舱外移动的体力消耗,提高了作业效率。

04 在轨150天,太空生活中的家国情怀

截至目前,王杰和神舟二十号乘组已在轨驻留超过150天。长期太空生活对航天员的心理素质是巨大考验。在狭小隔离环境中保持积极心态,是任务成功的重要保障。

为此,中国航天员科研训练中心为乘组制定了科学的工作作息制度,合理安排工作、锻炼和休闲时间。航天员可以通过天地视频通话与家人联系,缓解思乡之情。

值得一提的是,王杰和乘组将在中国空间站度过国庆和中秋佳节。这将是特别的体验——在太空俯瞰地球,仰望明月,别有一番感触。航天员中心为他们准备了月饼等节日食品,让太空中的节日也充满仪式感。

在轨期间,航天员还开展了大量科学实验与技术试验。空间站的微重力环境为科学研究提供了独特条件,可进行在地面难以实现的实验。这些实验涵盖生命科学、流体物理、材料科学等多个领域,将推动科技进步和创新。

作为航天工程师出身的王杰,在科学实验和技术试验中发挥专业特长,为实验项目的顺利实施提供了有力保障。他的多元背景,正是中国航天员队伍专业结构不断优化的缩影。

05 第三代航天员的使命与担当

王杰作为我国第三批航天员的优秀代表,他的成长反映了中国航天员队伍建设的显著成效。与前两批航天员相比,第三批航天员专业背景更加多元,包括航天工程师、载荷专家等不同类型。

这种专业结构的多元化,适应了空间站运营阶段任务需求。空间站作为国家太空实验室,需要航天员具备开展多学科科学实验的能力。不同专业背景的航天员可以各展所长,形成互补。

王杰从航天工程师转变为航天员的经历,体现了中国航天的人才培养模式创新。具有工程实践经验的航天员,更能理解航天器的设计理念和运行特性,在轨期间能够更有效地处理各类技术问题。

随着中国空间站进入常态化运营阶段,未来将有更多像王杰这样的航天员执行长期驻留任务。航天员队伍的成长,为中国载人航天事业的可持续发展提供了人才保障。

06 特别的双节,太空中的中国红

按照计划,王杰和神舟二十号乘组将在中国空间站欢度国庆和中秋佳节。这将是中国航天员第三次在太空度过国庆节,但却是首次在空间站同时庆祝国庆和中秋。

太空中的节日庆祝,已成为中国载人航天任务的传统。航天员中心会为乘组准备特别的节日食品,如月饼、饺子等,营造节日氛围。航天员也会通过天地连线,参加地面的庆祝活动。

节日期间,航天员将开展一系列科普教育活动,与全国青少年分享太空生活体验,激发年轻一代对科学的兴趣。太空授课已成为中国载人航天任务的一大亮点,王杰和队友将继续这一传统。

在完成日常任务的同时,航天员还会拍摄地球和太空的精彩影像,通过社交媒体与公众分享。从太空视角看地球,不仅带来视觉震撼,更让人深刻体会地球家园的珍贵。

随着出舱任务圆满成功,王杰和神舟二十号乘组将继续在轨工作生活,开展更多科学实验。按计划,他们将在太空度过余下的任务期,于年底前返回地球。

当返回舱降落在内蒙古四子王旗的草原上,王杰将完成一次生命的循环——从草原走向太空,再从太空回归草原。这位内蒙古儿子的航天梦,将继续激励更多年轻人仰望星空,脚踏实地。

发表回复