爱马仕因设计被讽”豪门粽”陷文化争议,揭示国际奢侈品牌在华面临本土化挑战与消费观念转变。

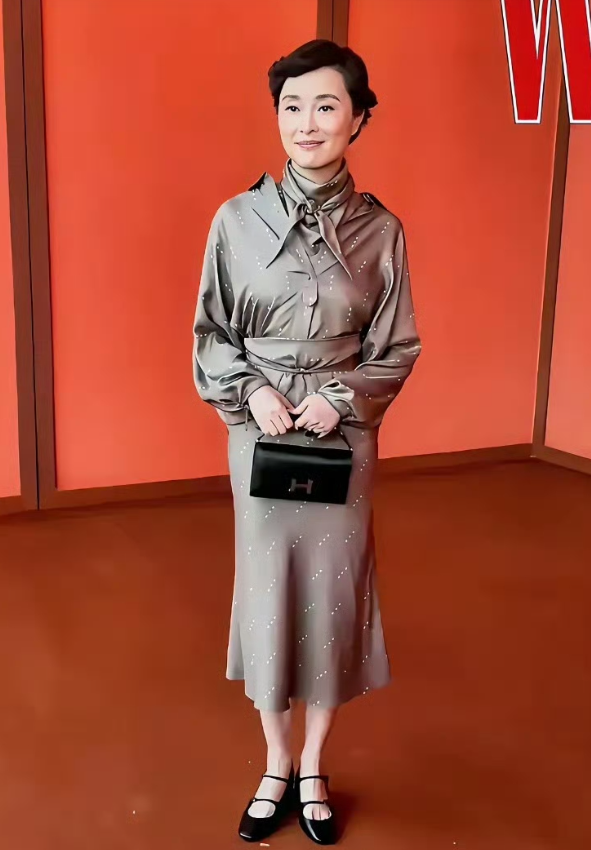

2025年秋季的一场时尚盛典,演员吴越身披爱马仕最新系列服饰走上红毯。她不会想到,这套精心搭配的造型会在三小时后被顶上热搜榜首,更不会想到“豪门粽”这个带着调侃的标签,竟成为国际奢侈品牌在中国市场遭遇文化反噬的鲜明注脚。

网络舆论迅速发酵。有网友贴出端午节粽子与吴越造型的对比图,夸张的缠绕式设计和繁复的绑带细节,在东方审美视角下产生了奇妙的联想。“原来十万块的礼服和十块钱的粽子共用同一个设计灵感”,一条高赞评论这样写道。

这看似娱乐化的调侃背后,隐藏着令人心惊的数据变化。专业监测平台显示,事件发生后72小时内,爱马仕品牌负面评价飙升217%,“设计突兀”、“文化不适配”成为高频关联词。更值得关注的是,同期竞品香奈儿和迪奥的搜索热度逆势上涨15%,仿佛一场无声的消费者集体迁徙。

贝恩公司合伙人布鲁诺·兰纳的观察一针见血:“当奢侈品被类比为日常食物,说明品牌价值传递出现了严重错位。”这种错位深植于中西方的审美鸿沟——西方设计强调的结构性束缚与东方推崇的留白意境,在此次争议设计中形成了尖锐冲突。

纵观爱马仕的中国征程,其业绩一直堪称传奇。2024年狂揽47亿欧元的辉煌战绩,占全球营收三分之一的中国市场,曾让这个奢侈品牌巨头沉浸在成功的美梦中。但表象之下,危机早已埋下伏笔。

随着中国奢侈品消费主力军向Z世代转移,消费逻辑发生了根本性转变。新一代消费者不再满足于被动接受西方定义的“高级审美”,转而追求文化认同与情感共鸣。他们成长于国力强盛的时代,对本土文化有着前所未有的自信,渴望通过消费行为完成身份认同的表达。

爱马仕的困境并非孤例。古驰在中东因紧身胸衣设计触犯宗教文化而销量暴跌,迪奥在印度因“文化挪用”传统纱丽遭遇抵制,这些案例共同揭示了全球化浪潮中的文化壁垒。相比之下,路易威登与草间弥生的联名系列在日本引发抢购热潮,卡地亚“如意”系列在中国市场几乎售罄,则证明了文化共情带来的商业价值。

深层次剖析这场风波,可以看到三重维度的碰撞:

在设计理念层面,西方解构主义与东方写意美学需要找到平衡点;

在消费心理层面,中国消费者正从“logo崇拜”转向“情感联结”;

在传播环境层面,短视频时代具象化比喻的传播力远超抽象设计理念。

这场由一条裙子引发的争议,恰逢中国本土奢侈品牌崛起的关键节点。“上下”、“SHANG XIA”等品牌近年来凭借东方美学设计实现年均40%的增长,昭示着“中国风”不再是营销噱头,而是真正的核心竞争力。

危机往往孕育转机。有分析人士指出,爱马仕若能借此机会重新审视中国文化内核,或许能开启新的增长通道。毕竟这个拥有186年历史的品牌,素以精湛工艺与文化积淀著称,其标志性的丝巾产品就曾成功融合过多国文化元素。

全球奢侈品市场正在经历一场静默革命。文化智商(Cultural Intelligence)取代营销预算,成为品牌最核心的竞争力。那些真正理解“本土化”不是简单符号挪用,而是深度文化共情的品牌,将在新一轮市场竞争中赢得先机。

吴越在事件发酵后悄然删除了红毯照片,但网络记忆不会消失。这场由“豪门粽”引发的讨论,已然超越单纯的时尚争议,成为全球化与本土化碰撞的典型样本。它提醒所有国际品牌:在进入任何一个市场时,都要带着谦逊和理解之心,因为真正的奢侈,从来都是对文化的尊重。

发表回复