陈奕迅演唱会突发焦虑症事件,撕开演艺圈”微笑抑郁”的面具,折射高压行业心理健康危机。

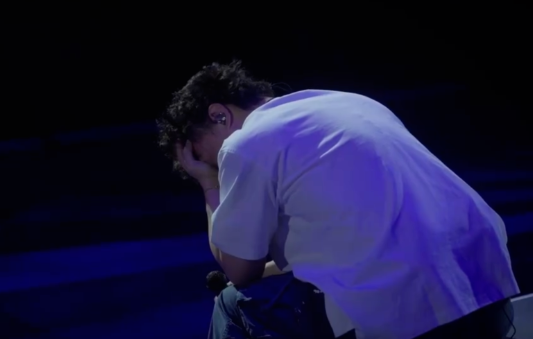

在澳门金光综艺馆璀璨的舞台中央,陈奕迅唱到《七百年后》副歌部分时突然身体前倾,右手紧紧按住胸口,面部肌肉因痛苦而扭曲。这个持续12秒的突发状况,通过直播镜头传向全球数百万观众,也将”高功能焦虑症”这个隐形杀手推向了公众视野。这场意外并非孤立事件,而是当代演艺人士心理健康危机的一次集中爆发。

一、从杭州到澳门:一个歌王的焦虑轨迹

时间回溯到三周前的杭州奥体中心。原定举行的”FEAR and DREAMS”演唱会因陈奕迅突发严重焦虑症状被迫取消。当时后台监控画面显示,他在开演前两小时出现心悸、手抖等症状,医疗团队测得心率达128次/分钟。随队精神科医生立即启动应急预案,这也是他首次公开承认服用抗焦虑药物。

“药物成了我的演出’保险丝’。”陈奕迅在8月5日的纪录片首映式上坦言。据悉,他目前服用的是SSRI类抗抑郁药物(如舍曲林)配合短期效苯二氮卓类药物,这种组合在演艺圈被称为”舞台黄金搭档”。但药物并非完美解决方案——澳门演唱会的突发状况,正是发生在药物浓度波谷期的第二场次。

二、微笑型焦虑:光环下的精神困境

温州医科大学陈宏教授指出,陈奕迅表现出的正是典型的”高功能焦虑症”特征:

- 完美主义驱动:为准备”FEAR and DREAMS”巡演,他持续6个月每天排练超10小时

- 情绪代偿机制:台上活力四射,台下需要2小时平复肾上腺素水平

- 躯体化症状:澳门事件前一周的体检报告显示其皮质醇水平超标3倍

这种病症在演艺界尤为普遍。香港演艺学院2024年调研显示,87%的艺人存在中度以上焦虑症状,但仅12%寻求专业帮助。”行业特殊性加剧了这个问题。”资深经纪人梁美仪解释,”观众需要永远完美的偶像,没人愿意为一张忧郁的脸买单。”

三、药物与心理的双刃剑

陈奕迅的治疗方案折射出焦虑症管理的复杂平衡:

药物治疗现状:

- 舍曲林需持续服用4-6周才显效

- 短期效药物可能影响舞台表现力(如微表情控制)

- 突然停药会导致”反跳性焦虑”(澳门事件诱因)

心理治疗挑战:

- 认知行为治疗需固定周期,与巡演行程冲突

- 暴露疗法难以模拟数万观众场景

- 正念训练在高压环境中收效甚微

“我们正在尝试’微剂量心理干预’。”陈奕迅的心理咨询师透露,”利用演出转场间隙进行15分钟焦点解决疗法,效果相当于常规咨询的60%。”

四、行业冰山:娱乐业的心理健康危机

陈奕迅事件掀开了演艺圈心理健康危机的冰山一角:

- 数据触目惊心:韩国艺人协会统计显示,偶像团体成员焦虑症患病率达43%

- 系统性忽视:内地某卫视跨年晚会合约包含”心理状态免责条款”

- 支持体系缺失:百老汇有专门的心理急救员,亚洲剧场仍停留在”挺一挺”阶段

值得注意的是,这种危机正在向上下游蔓延。演唱会制作人张涛表示:”现在技术彩排都要准备两份方案——正常版和’艺人状态不佳’简化版。”

五、破局之道:从个体治疗到生态重构

面对这场行业性危机,各方开始探索新路径:

技术创新:

- 香港科技大学研发的”情绪预警手环”已在小范围试用,可提前40分钟预测焦虑发作

- AI虚拟观众系统帮助艺人渐进适应大场面

制度革新:

- 环球音乐新合约加入”心理健康假期”条款

- 澳门演唱会主办方投保”精神健康意外险”

文化重建:

- 陈奕迅计划在巡演纪录片中公开治疗过程

- 多家经纪公司引入”心理健康积分制”

“我们需要重新定义’专业’。”心理医师李雯说,”承认脆弱性可能是一个艺人最大的职业勇气。”

当《七百年后》的旋律再次响起,那些因焦虑而颤抖的音符,或许正在谱写演艺行业最真实的生命注脚。陈奕迅在退场前那句”对不起,请给我一分钟”,可能比任何完美演出都更具启示意义——在这个追求极致完美的行业里,或许我们最该学会的,是与不完美共处。

发表回复